だいぶ間があいてしまいましたが、先回の続きで「仕口」の解説。

「仕口とは、枘、目違い、追入れ(おおいれ おいれ)、蟻(あり)、渡り欠き(わたりかき)、その他、木材の切り組み方を言う。」(再掲)

注 語彙についての「日本建築辞彙」(新訂版)の解説を載せます。

「枘」:ほぞ 木、金物などの端に付したる突起をいう(英 Tenon 独 Zapfen)。

「大入れ」:おいれ 追入れとも書く。一の木の端を全部他木へ差入るる場合に、その仕口を大入という。

「おいれ」は、「おいいれ」の略なり。故に「追入れ」と書くを正しとす。

「蟻」:あり 鳩尾の如く先の広がり居る形(英:Dovertail、独:Schwalbenschwanz)。仏独にては燕尾と称せり・・。

「渡欠き」:わたり かき 「渡腮(わたり あご)にするため、木の一部を欠くこと。・・

補注 「渡腮」については、後に解説します。

次は、図の解説。

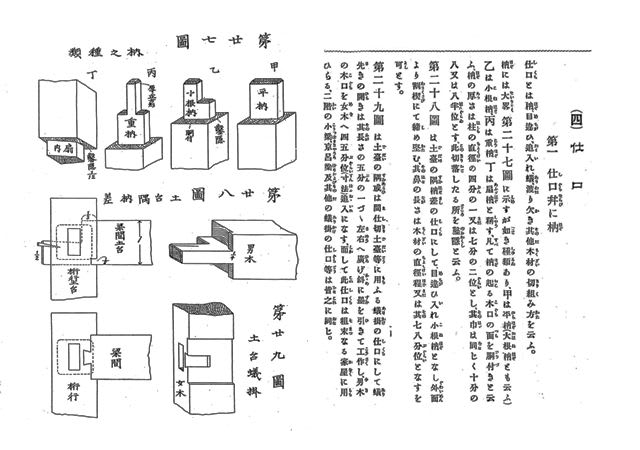

先ず第二十七図

「枘には、おおよそ、第二十七図のような種類がある。

甲:ごく一般的な『平枘(ひら ほぞ)』で、『大根枘(おおね ほぞ)』とも呼ぶ。

乙:『小根枘(こね ほぞ)』と言う。

丙:『重枘(じゅう ほぞ)』と言う。

丁:『扇枘(おうぎ ほぞ)』と言う。

『枘』の根元の木口(こぐち)の面を『胴付(どうつき どうづき)』と呼ぶ。

『枘』の厚さは、柱の直径の1/4〜2/7位、幅は柱径の8/10〜8.5/10。

切り落としたところを鑿隠し(のみかくし)とも言う。」

注 「日本建築辞彙」(新訂版)の解説

「胴付」 :どうづき 枘の根元周りの平面をいう(英 Shoulder)。

「鑿隠し」: のみ かくし 胴付に同じ。

補注

1)現在では、「胴付」が一般的用語で、「鑿隠し」を使うことは少ないと思います。

2)寸法を径に対しての比率で示しているのは分りやすい。

たとえば、仕上り4寸角の柱の場合、

「平枘」の大きさは、厚1〜1.1寸強、幅3.2〜3.4寸になります。

3)『小根枘』の根元の部分を『目違い』と呼んでいます。

幅の狭くなった部分だけでは、材料の捩れなどに耐えられないために設けられます(説明後掲)。

次の第二十八図から第三十一図の四図では、「土台」の組立に使う「仕口」が紹介されています。

「日本家屋構造」刊行の頃の「土台」は、現在の「布基礎」上の「土台」ではなく、

「礎石」や「布石」上に地面に近い位置で据えられた「土台」です。

もっとも、使われる「仕口」は、現在のそれと大差ありません。

なお、なぜ「布基礎」なる方式が生まれたかについては「在来工法はなぜ生まれたか」に私見を書いてあります。

先ず第二十八図

「この図は、『土台』の隅の組み方の一で、『目違い』を設けた『小根枘』を多材に差し、外側から『割楔』を打ち締め固める方法。

『枘』の鼻の長さは、他材の径あるいは7〜8割ぐらいが好ましい。」

注 「日本建築辞彙」(新訂版)の解説

『割楔』:わり くさび 二材がおよそ直角に出会う場合に用うる指(差)口なり。

一方の木の端に枘を作り、これに一条乃至二条の鋸目を入れたる後、他の木に穿てる枘穴に差し込み、

然る後、楔を鋸目に打込みて、固むるなり。・・・

補注

「鼻の長さ」とは、『目違い』より先の部分を言っているものと思われます。

柱の『枘』は、この図では『平枘』です。ただし、長さは短くなります。

『枘』の先端を、材の外面に揃えるか、多少出すかは任意ですが、一般には、多少出すのが普通だと思います。

『割楔』は、振動が加わると抜けることがありますから、随時点検が必要です。

なお、この図では、『小根枘』の差される材の端部が、交差点より外に出ていますので、一定の強度が得られます。

交差点で、差す材の外面に揃えて切り落とす場合は、『枘』は『扇枘』になります(第三十図補注参照)。

現在は「小根枘差し 割楔締め(目違い付き)柱:短枘」と呼んでいると思います。

第二十九図

「『土台』の隅あるいは『間仕切土台』などに用いる『蟻掛け』の『仕口』。『蟻』型の先端は、その長さの1/5ずつ左右へ広げる。材は、端部を相手の材に、4〜5分程度の深さを『追入れ』にする。

この『仕口』は、粗末な家屋に用いられる。

二階の『小梁』『京呂梁』などの『蟻掛け』の『仕口』もこれと同様である。」

補注

土台の交叉する個所に用いられる最も簡易な方法です。

交差個所の下には、礎石あるいは布石が必須です。万一当該個所の礎石・布石に沈下などが生じると、掛けた材は

簡単に落ち込んでしまいますが、これは、『腰掛』を設けることで避けられます。

二階の梁に使うのも《粗末な》方法ですが、それが一般化した結果、後に「羽子板ボルト」が推奨される因となります。

現在の通称は、「大入れ(追入れ)蟻掛け」ではないか、と思います。

第三十図

「『土台』の隅部を『留め』で納める『仕口』で、見えがかりを美しく見せる方法。掛ける側の材の外面を一側残し、相手の材と『留め』で納める加工を施し、その内側に、第二十八図と同じ『目違い付き小根枘』を刻み、他材に差し、『割楔』締めとする。

この場合、『土台』に立つ柱の『枘』は、短い『扇枘』になる。『扇枘』の外形をはじめ各部の寸法は図の通り。」

補注

『土台』をつないでいる『枘』が邪魔をするため柱の『枘』は短くならざるを得ません(短枘)。

また、『留め』の細工があるため、幅の狭い『小根枘』になりますから、『枘』は僅かな動きにも抵抗できず、

『枘』の動きにともない、材が木目にそって割れることがあります(普通の「平枘」の「長枘」では生じません)。

『枘』を扇型に刻むようになったのは、木目に沿った力が生じないようにする工夫と考えられます。

この「仕口」は、見えがかりを重視しすぎた、一般的には、奨められない仕口です。

現在の通称:「向う大留め(目違い付)、柱:扇枘」。

第三十一図その一、その二

この二図は、見えがかりを重んじる「仕口」です

その一

「『台輪留 だいわ どめ』といい、化粧土台の隅や一般に『台輪』など広幅の材の隅部をつくるときに適している。土台の場合、柱の『枘』は『扇枘』になる。」

注 「日本建築辞彙」(新訂版)の解説

『台輪』:だい わ すべて物の上、もしくは下にある平き(たいら き)木にして、上物を支承し

または下物を蓋う(おおう)の意ある者なり。・・」

補注

第三十図の仕口と同じく、建物の強度については保証できません。

その二

「甲は、『茅負』の『隅留』の伏図で、点線で示したよう形につくった『枘』を差し、『込み栓』を打つ。

乙は、『裏甲 うら ごう』の仕口で、図のように下端の『留め』は45度につくるが、これだけでは『留め』に隙ができてしまう恐れがあるため、左図の下端を点線のように斜めに少し削り取り、これを右図の下端につくりだした部分で包む。これを『鼻紙留』と呼ぶ。この場合、上端の『留』は正45度にはならない(「振留 ふれ どめ」という)。さらに、材相互の喰いちがい:狂いを避けるため、図のように『曲尺折 目違い』などを設ける。」

注 「日本建築辞彙」(新訂版)の解説

「曲尺折」:かね おり =「矩折」 直角に曲がりたる形をいう。

補注

このような繊細な仕事をするためには、木目の通った材が必要になります。

一般の商家、農家の建屋では、このような「神経」は使わないのが普通です。

おそらく、見栄えを重んじた武家の建物づくりの風習ではないかと思われます。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

補注

突然「各部位の仕口」の話になり、しかも、《粗末な》仕口からきわめて《精緻な作業》を要する仕口・・・が並列に解説されています。

そのため、「継手・仕口」の「本質」が何か、分らなくなる恐れがあるように思います。

その一方、ここで紹介されているような《精緻な仕口》を知ることが、自らの《知的優位》を得る上で重要だ、と思う方がたも居られます。

しかし、そういう「傾向」こそ、建築に係わる多くの方がたを、「継手・仕口」という日本の建物づくりが培ってきた文化的財産を「毛嫌い」させてきた大きな因である、と私は考えています。

そこで、「継手・仕口」について、それぞれに求められる条件や特徴、弱点の解消策、あるいは「呼称」の原則など、「継手・仕口」全般について、「原理」的側面からまとめてみた「私見」がありますので、以下に転載せさせていただきます。

これは、(社)茨城県建築士事務所協会主催の建築設計講座に際し作成したテキストの一部です。

なお、以下の文中では、「胴付」を「胴突」と表記しています。

私の「誤記」(と言うより、組立時の様子から、相手の材に、しっかりと当っていないと意味がなく、その意味で『突き』が相応しいのではないか、との判断による表記)ですので、お含みの上お読みください。[文言補足]