1983年度「筑波通信 №2」 1983年5月

構えの様相・・・・あり得るべくしてある構え・・・・

中央線の沿線風景

生暖かい雨上りの夜気の一角に蛙の声を聞いたような気がした。四月一日のことである。立ち止った。やはりそうであった。まだ数が少ないとみえて、とぎれとぎれに聞えてくるのである。今年はどういうわけか、春だというのに、いつもなら夜気にむせるほど充ちている沈丁花のにおいがただよわない。しかし、日一日と確実に季節は巡っていたのである。

私がいま毎週通っている甲州は、四月に入ってからしばらくが見ごたえのある季節である。梅が散り、代って桃やすもも、桜、山つつじ、もくれん・・・・がいっせいに花開く。とび色の大地に花の色がぼうっとかすんでにじんでいる。山あいに、そのとび色の大地を地色にして、まだ葉の茂らないぶどう園、家々のかたまり、そして、にじんだ花の色が、まさに所を得て展開している。かすみのかかった盆地のはてには、まだ雪を輝かせている南アルプスが浮んでいる。中央線の列車が笹子トンネルを抜け甲府盆地へ向け下ってゆくとき、その景色に思わず息をのむのが、ちょうどこの時分のことだ。

私は中央線が好きだ。たしかに中央線の沿線は都内では有数の人口密集地で、高架橋を走る電車から見る一面の家また家の光景にはものすさまじいものがあるけれども、しかし東海道線などとは違ってそういう光景がはてしなく続くということはなく、新宿を出た列車は小一時間もすると、それまでの光景がまるでうそであったかのように、突然、ほんとうに突然、まったく異った景色のなかにとびこんでしまう。山あいに入ってしまうのである。そこから松本まで、一部を除けば、ほほ同じような景色のなかを走り続ける。見ていて飽きのこない景色である。

沿線の風景をこまかく見てゆくと、家々は建てなおされ、甲州街道の他に中央自動車道も通るようになり、鉄道自体もスイッチバックなしですいすい急勾配を上ってゆく。風景の一部をなすそれぞれのものは大きく変っているのであるけれども、しかし、その風景全体から受ける印象は、もうひと昔もふた昔も前のころのそれと、なんら変ることないように私の目には映る。人々のありとあらゆる営みは、狭い山峡にへばりついている。たとえば、家々はやっと見つけたようなちょっとした平地部分に群がり、耕すことのできるところは全て耕しつくし、道も鉄道も、近代土木技術の粋をつくした中央自動車道でさえ、その狭い山峡を、そこを流れる川ともども、まるでもつれあった糸のようにひしめき通っている。

中央線は、地図を見ても、また実際に乗ってみてもすぐ分るように、かなり曲線が多い。しかも小さな曲線の連続である。でき得る限り山はだなりに、そしてまた山はだ沿いに点在する町や村をこまめにつないで走るからである。これに対して、この中央線の線路の右になり左になりして走っている中央自動車道は、近代的な土木技術を駆使し、昔だったら到底思いも及ばなかっただろうと思われるルートを、言わば強引に走りぬけようとするから、いたるところで山半分がなくなり、そのぶざまな切断面を、これまた無粋というか無残というか、モルタル塗りの厚化粧でおおいつくし、あるいはまた、とてつもなく巨大な橋で谷間をひとまたぎにしていたりする。これに比べたら、中央線の橋やトンネルなどは、まるで鉄道模型みたいに可愛らしい。だが中央道の近代的な土木工事にしたところで、つまるところ、いかようにしてみても、まっさらのキャンバスに思いのままの線を引くようにはルートはつくれず、この山峡という大地の形状・状況から逃れるわけにはゆかないのである。要するに、この狭い山峡に対した場面での人々の営みのありかたは、時が変り、人が変り、生活が変り、技術も変ったというのに、基本的にはなにも変っていないと言ってもおかしくない。山峡という大地の形状が、人々の営みかた・そのありかたを、いかんともしがたく左右してしまっているのである。おそらく、このことが私に山峡変らずとの印象を与えているのに違いあるまい。

しっくりとおさまるということ

中央線のトンネルには、車両の大きさぎりぎりの、窓から手を出せば壁にさわれるような、小さなトンネルがときおりある。多分古いトンネルである。こういうトンネルの入口は、きまってものすごくこったつくりになっている。工芸的だと言っても言いすぎでないほど手をつくし、あたかもアーチ状の門のようである。それは、すっかりそのまわりになじんでいる。かならずしもそれは、古色を帯び、樹木が繁茂してしまったせいだけではなく、そのつくりようにあるのだと私は思う。その点、近代土木技術のやりかたは至極淡白である。無造作である。

だが、もう何回となく中央線を往復し、四季おりおりの風景を目にしているうちに、私はあることに気がついた。たしかに中央自動車道に代表される近代土木技術のやりかたはまことに無造作なのであるけれども、しかし、この山峡で見る限り、それは、関東平野で目にした新幹線の高架橋や東名自動車道のそれのようには、私にそれほどの異和感を与えないのである。私の目が見慣れてしまってなんとも思わなくなってしまったのではないか、とも考え、ここ数回意識してながめているのであるが、どうもそうではないようである。もちろんしっくりこない場所もあるけれども、他の例に比べて、たしかに異和感を感じることが少ないのだ。たとえば、折をみて実際にその気になって見てもらうとよいのだが、中央道の橋や橋脚はまことに巨大で、もしもそれを関東平野の広大な拡がりのなかで目にしたら、多分異和感を持つと思われるし、同様に、盛土をして造った土堤状の部分も、平地で見たら度肝をぬかれるほど大きいはずなのだが、ここではそれほどには感じないのである。

なぜそうなのか。その一つの理由は極く単純な話で、それらの構築物がいかに巨大であろうとも、その背景になっている言わば大地が造りなした構築物であるところの山々に比べたら、まさに比べものにならないほど小さなものだからである。どんなに低い山だろうと、その形状は、いかんともしがたく人々の営みを圧倒してしまうということだ。さしづめ、お釈迦様の手のひらの上の孫悟空みたいなものなのである。

しかし、これだけでは、しっくりとおさまっているという感じの説明はつきにくいように思う。というのは、明らかに大地の所作に比べたら小さなことなのに、どうみてもしっくりゆかない、いま一つおさまっていない、落ち着かない印象を持つ場合があるからである。別な言いかたをすると、なにかことが起ったら、たちまちに崩れ去ってしまうのではないか、というような感じを抱かせるのである(もちろん、実際には壊れはしないだろうが)。

いったいこれは何なのだろうか。

私は今号の初めのところで、ぶどう園、家々のかたまり、そして、にじんだ花の色がまさに所を得て展開している、と書いたが、いまここで書いたしっくりとおさまっているあるいは落ち着いているという感じは、この所を得ているという表現と同じだと見なしてよいと思われる。

ことによると、ここに掲げたいろいろな表現は、安定感の一語に尽きるのかもしれないが、しかし安定感だと、単純に形体そのものの安定の度合の話に持ちこまれてしまうおそれがある。それが単純に形体そのものの話でないことは、たとえば非常に危なげながけっぷちに建っている建物でもしっくりおさまっている場合があることや、逆に、どう考えても安定していると見なされてもよい所でも、建てかたが悪いとしっくりゆかない場合があることを考えてみれば、このことばがあまりふさわしい言いかたでないことが分ってくる。

そのように考えてくると、これらのいろいろな表現のなかで、「所を得ている」という言いかたが一番妥当なのではないか、と私は思う。がけっぷちであろうがどこであろうが、所を得ている、という言いかたなら十分に意を尽せると思うからである。

所を得たさま

仙台の大通りの街路樹は、けやきの並木である。普通、東京あたりの街路樹は台風の時季に枝が刈りとられてしまうのだが、ここのはそうでなく、もちろん手は入れられていると思うが、言わば成長のし放題というおもむきがある。道路はトンネル状におおわれる。木々の枝々は微妙にからみあっている。そして、よく見ると、一本の木の枝が占有し得なかった間隙を、隣りの木の枝が見事に埋めているのである。隣りあう木同志がそれぞれの占有空間を一つの境界線(面)で密に接しているわけで、少し大げさに言えば、一本の木を切り倒したとき、そこにはその木の形をした空間が残っている、と言っても言いすぎでないほどだ。そして、切らなかった方の木、つまり突然できてしまった空き間にさらされる目になった木の枝々が、そこにあった木のおかげで、ひずんだ形になっているかと言うと、そんなことはなく、それなりに見れる形になっている。そうは言ってももちろん独立樹のそれと違った形であるのは確かであるが、けれども、東京の街路樹や、植木屋さんによって散髪され続けた庭木が見せるようなどこかゆがめられたような所はない。木に思いがあるとすれば、まさに(隣りを微妙に気にしつつも)思いのままにそれぞれが枝をはり、全体が形づくられた気配がある。これはほんとに見事である。上海で見た街路樹もそうであった。なんの木であったか忘れたが、街路は完全におおわれ、トロリーバスの架線が枝のなかに埋もれていた。街路樹ではなく、まるで屋敷林のようなおもむきさえあり、下刈りがよくされた林のなかのようでもあった。

おそらく、「所を得ている」という感じかたは、この街路樹のようにそれぞれが言わば思いのままに(あるいは勝手に)のび放題にのび、それで全体がつくられているような場面において、その一本一本の木々のありかた、構えかたに対して言われるのではないだろうか。あり得べくして(その形で)あった、という感じである。そしておそらく、真の意味での「調和」とは、こういう場面を指して言われるはずなのだが、得てしてこの「調和」という言葉は、このあり得べくしてあるという言わば過程を忘れて、単純に(その結果としての)形の問題に還元されそうな傾向があるので、私はあまり使いたくない。そしてまた、このあり得べくしてあるということは、別な言いかたでは、自然である、という言いかたに置き変えてもよいのだが、これもまた多く誤解されがちな表現であるため、これも私はあまり使いたくない。

つまり、この文の冒頭の、ぶどう園、家々のかたまり、にじんだ花の色が所を得て展開している、というのは、そのそれぞれが、あり得べくしてあるとの感じを、私に抱かせた、ということなのだ。山々に咲き急ぐ自生の木々は、それこそ自然界の法則に素直に従っていて、その意味であるべき所にあってなんの不思議もなく、それを私たちもいつしか知っている。それゆえ、あり得べからざる所にある樹木が植っていたりすると(それを知っている人は)異和感を持つ。(もっとも最近では、このある樹木のあり得べき所についての感覚が損なわれているようで、またそういう時代でもあるがゆえに、ことさら植生の話があらためて論じられたりするのでもある。言わばその昔なら常識であったことどもが、ことによると植木屋さんでさえ分らなくなっていたりするようだ。)

そしてこういう感じかたは、木々に対してのみならず、それらの生えている大地そのものの形状に対しても、私たちは持っていると言ってよいだろう。川の流れは、大地の形状により流れるべくして流れ、滞るべくして滞りそして淀むことを私たちは(いつしか)知っているし、これは他の大地の形状についても同様である。(もっともこの感覚もまた、どんどん常識の外へとびだしてしまい、代って、そういう感覚を経由しない「知識」が隆盛をきわめつつあるらしいから、この点についても、あり得べくしてという感じかたをする人が少なくなってきているようだ。)

それでは、ぶどう園や家々のかたまりが所を得ているというのはどういうことなのだろうか。ぶどうは確かに植物であり、その生長は自然界の法則に従うかもしれないが、ぶどう園となると様相が違ってくる。まして家々のかたまりとなるとなおさらのことだ。これらは、言うならば人為によるものだ。そういった人為が所を得ている、あるいは、あり得べくしてある、と見え感じられるというのはどういうことなのか。

あたりまえの話だが、人為は、まずもってして人為が先にあったわけではない。先にあったのは、まず、大地そのものであった。そしてまた、これもまたあたりまえの話なのであるが、いま目にする人為が全て、同時にできあがったわけでもなく、ある人為の前には、既にして、別の人為があったのである。従って、人為とは、まずもって人の大地に対しての処しかたに拠るのであり、そしてまた、既に存している(言わば大地の一部に化しているかの如くにある)人為に対しての処しかたに拠るのである。私はこれを(大地に対する、あるいは、人為に対する)「構えかた」と呼ぶのがふさわしいのではないかと考えている。それゆえ、これら(の人為)が所を得ているという感じかたは、言いかえれば、それらの「構えかた」が当を得ている、あるいは、あり得べき構えを示している、という感じかたなのだと言うことができる。けれども、(言いかたをいろいろと変えてはみたものの)いずれにしたところで、いかなるものを、当を得ている、あり得べくしてある、と言うのかと問われれば、それは結局のところ、私たちの感性に拠るのだとしか言いようがあるまい。

構えるということ

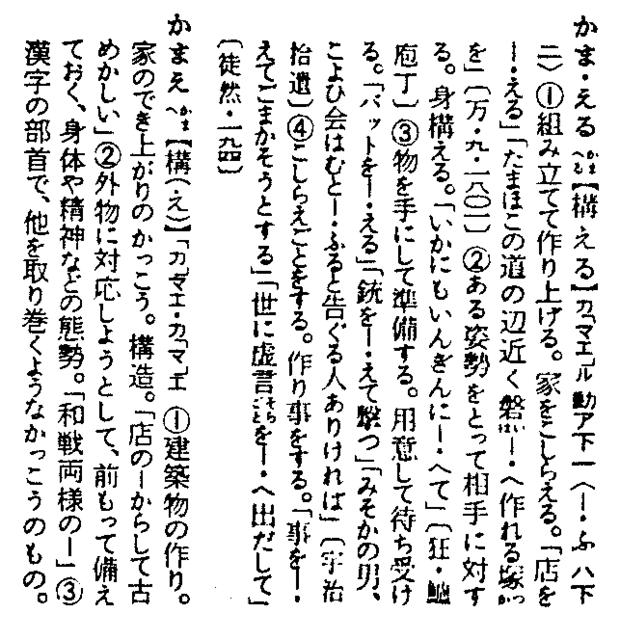

手元の国語辞典から、「構える」「構え」の項をぬきだしてみた。

構えは当然構えるの名詞形であり、それぞれの項目の一番目に示されている語義は「構」という漢字の原義でもあるようだ。おそらく「かまえる」あるいは「かまう」という日本語がまず存在し、それには(建物を)つくるという意があったがゆえに、それに「構」の字があてられたのだろう。多分、「かまえる」の最も本質的な意味は、二番目の説明にある語義なのではないかと思う。すなわち「ある姿勢をとって相手に対する」という意である。因みに「かまう(構う)」の項を見てみると、その初めに「こだわって気をとられる」「気にかけて対処する」と示されているから、いずれにしろ「かまえる」「かまう」ということばには「対する」「対処する」という意味がもともと含まれているのであろう。

だから、建物・家をつくることを称して「かまえる」という言いかたがなされた根底には、建物・家をつくるということは、(外物に対して)身構える:ある姿勢をとることと同じようなことだ、との認識が人々の間にあったからなのだと理解してよいのではなかろうか。人が自らの身を外物に対して構えるという感じを、そのまま、建物づくり・家づくりの場面にもあてがうことができる、としたということだ。

おそらく、人が自らの身を外物(もちろん他人も含む)に対して構えるというそのままの意味での身構えるということの(具体的な)感じはだれでもすぐに思い浮べることができるはずである。実際に私たちは私たちの遭遇する場面に応じて、それなりの身構えを(ときには意識してそしてときには無意識のうちに)しているからである。そしてそれが徹底すれば、格闘技の(身)構えの型にまで到達してしまうほどだ。この格闘技の構えの場面が、おそらく、身構え、あるいは、ある姿勢を(外物に対して)とることの本義を端的に示していると見てよいだろう。

すなわち、外物に対してわが身の存立を確保するための所作、これがその本義に他ならない。外物に対し攻撃をかけるのか、外物の攻撃を防御するのか、それとも外物と平和共存でゆくのか、それによりつくりなす構えは変るかもしれないが、いずれにしろ、どの構えにするかの選択をも含め、その拠ってたつ根本は、わが身の存立の確保以外のなにものでもないはずである。くだいて言えば、自分が安心していられる状態を確保するためにとる姿勢、それが身構えなのだ。そして人は、生れてこのかた、それぞれが、それこそ身をもって、場面なりの身構えかたを学び、身につけてきているのである。

このように「かまえる」ということの本義を考えてみたとき、家をつくり、建物をつくるということをも「かまえる」と称すことの理由が、うっすらと分ってくるように思う。なぜなら、家をつくる、建物をつくるということは、つまるところ、わが身の存立を保証してくれる場所を確保するための所作に他ならないからである。強いて言えば、その場所にいる限り、人は(狭い意味での)身構えをする必要がない。その場所が、彼にとってもはや外物ではない、彼のものになってしまっている、そういう場所。そして、もしもそのような場所を持たなかったならば、彼は常に身構えていなければならないのである。

もちろんこのような「場所」は、単なる狭い意味での自分の城ではない。なるほどたしかにいわゆる都会的な生活をしている人々にとってはこの自分だけの居場所としての建物だけが狭い意味での自分の城でよいのかもしれないが、しかしそれが全ての人々に共通なのではない。それは、その人がなにに拠って生きているか、つまりなりわいに拠るのであって、先に見てきた山あいの村では、人々は多くいわゆる農業に拠っていたのである。その彼らにとってわが身の存立を保証する場所というのは、単に身の隠し場所であればよいのではなく、まずもって耕すことができる所でなければならないのであり、従って、彼らは自ずと自然界の法則を熟知することになる。言うならば、彼らは秀れた自然科学者なのである。彼らは人為的にぶどう園をつくる。もちろん、ただぶどうを植えれば、それでぶどう園ができるわけではなく、まずもってぶどうを知らなければならない。そして彼らは、ぶどうがあり得べき場所を知り、あり得べき場所を探し、あり得べき場所を造成し、そして初めてぶどう園が誕生する。

ぶどう園を例として書いたが、およそ農業というのはみなこういうものだったはずである。だから、農業に拠った人々にとって彼らの存立を保証する場所というのは、単に家そのものだけなのではなく、まず耕すことのできる所を含めた全体であり、家屋敷はその一部であったにすぎないと見るべきなのだ(そのように見てくるとき、狭い意味での農民の家の構えが何であったかが見えてくるように思われる。それは決して、単純に、都会風な文化的住居像をあてはめ、比較し論じ得るものではない)。

こうして、あの山あいでは(農業をなりわいとする)人々が、営々として、自分たちのすまう場所を(広い意味で)構え続けてきたのである。あるいはそれは、大地への積み重なる人為、その人為への新たなる人為の積み重ねであるとも言い得るし、あるいはまた、近代風に言えば、大地に対する土木事業の連続であったと言えるであろう。いずれにしろ、人々のそれらの営みの根にあったことは、(彼らのなりわいの下で)大地を知り、(先行の)人為を知り、自らを知ることであった。そして、自らの存立に支障をきたすがごときことはしない、ということであった。それが、彼らの所作のありかたを決定的にしていたのである。

私の目の前の山あいの風景は、人々がそのあり得べき場所を探し求めた(あるいは、いまも探しつつある)人々の(その土地での生活のために大地へ対した)諸々の営為の結果物により成っているのである。おそらく、なにも山あいに限らず、なんらかの人為の加わった風景というのは全て、本来、こういうものだったのである。つまり、私は、そういった土地での人びとの生活のための構えの結果の諸相とそれらの織りなす全体を見ているわけである。そして、先に述べてきたように、それらの人々の営みは、それぞれそれがあり得べき所でなければ営まれないのが本来の姿なのであり、そこのところが(よそものの、あるいは一見の客としての)私にも読みとれる、つまり、なるほどね、とそれらの彼らの営みの根にある理が私にも分る(ように思える)から、「まさに所を得て展開している」との感想が私の口から出てくるのである。

そして、多分、その理が分ったように思え、もっともなやりかただと思えたとき、それらが(あるいはそれらのつくりなす全体が)安定したもの、調和したもの、あるいは、自然なもの、として私の目に映るということなのではあるまいか。単なる形象上の安定感、調和感、あるいは自然さ、を見ているのではないのである。もとより私が直かに目にしているのは、それらの形象であることにまちがいはないのだが、ただそれだけでよしとしているのではなく、言わばその背後をも見ているということである。なにもこれは私だけの癖なのではなく、大方の人たちも(意識しているかどうかは別として)このように見ているはずである。畑を目にして、畑という形状の単なる形象として見て済ます人はまずいるわけがなく、たとえ作っている作物の名を知らなくても、(人が)なにかを作っている、ということは、だれもが認めているはずである。当然、口に出しては言わないかもしれないが、その背後にいるそれを作っている人たちの存在も識っている、人為の存在を認めているはずなのである。

近代的構法の本性

近代技術による中央道の構築物のうちのあるものが、私に異和感を与えないのは、結局のところ、それらが、所を得ている、あり得べくしてある、との感を私に抱かしめたからなのである。

だが、そうかといってそれは、それらの近代的構築物が、ここで私が述べてきたようなやりかたでつくられてきたためであるかというと、決してそうではない。それはやはり、他の多くの近代的なやりかた同様、近代合理主義的発想、一言で言えば、経済的効率主義によって貫かれていると言った方がよいと思われる。

というのも、いろいろ見てみると、先にも書いたように、所を得ていると思えるのはその全てではなく、それにはある種の傾向があることに気づいたからである。それらは、まずほとんど、両側から山が迫ってきた狭い峡谷状の場所において見かけることが多いのである。こういう場所では、既に、人家も耕地もそして道も鉄道も、その厳しい制約のなかでとにかくぎりぎりいっぱいそれぞれの所を得てしまっていて、生まれつきの大地と人為とが、これもせいいっぱいせめぎあっているから、言うならばもはや余裕がない。だから、そこにまた新たに道をつくろうとするとき、昔ながらのやりかたも、近代的なやりかたも、実は、結果として、同じ解答を出すしかないのである。

つまり、昔ながらの方法では大地の法則に則り、既存の人為を尊重するなかで最も容易な構えをとろうとするだろうし、(そして当面の手持ちの技術では不可能ならば一つの願望として心のうちに暖めておくだろう)、近代的な方法では、人家や耕地はその取得費がかさむから避け(それは別に、既存の人為を尊重しているのではない)、しかも工費がなるべくかからない策をとる(昔ならトンネルでぬけただろうと思われる場所を、いまでは山を取り除く手段に出るのもそのためだ。長期的に見れば絶対に大地の力には勝てないと思うのだが、平然と無残な切断面をさらしている。たしか昨年の夏、その一つが大崩落を起したはずである)。どちらのやりかたをとるにしろ、こういう厳しい制約の所では、結果として同様な結論となるのである。違いは、唯一、その技術の差でしかない。

それゆえ、ひとたびこういう厳しい条件がゆるむ場所にさしかかると、近代的やりかたは、たちまちその本性を露にする。そこでは経済的効率主義によるフリーハンドを可能にする余裕地があるから、容易にして安易な策をとることになる。そこでは、その土地なりのあり得べくしてあるというありかたを考えるいとまもなく、むしろなかば強引にルートが引かれ、構築物がつくられる。そういう場合、それは全く所を得ているとの感じを私に抱かせないのである。

感性の復権

もう多分お気づきのことだと思うが、私がここで述べてきたことは、結局のところ、私の(ものごとへの)感じかたの話である。そして、そのようなことは、いまの世のなかでは、まったく個人次第のたよりないものだと見なされ、多くの人々は、もっとたよりになるいわゆる客観的な拠りどころを求めようとするだろう。そのようななかで、たとえば経済的効率主義、ひいてはいわゆる近代合理主義は、もっとも手っ取り早いものの一つである。だから、それ的な(もっともらしい)説明を受ければ、人は仮に異和感を感じ、本意でないと思っても、単なる一個人の感じにすぎないではないかと言われ、また思いこみ、引っこんでしまうのだ。だが、それはまちがいだ。私たちは、私たち一個人の感じかたからこそ、まず出直すべきなのだ。私たちは、伊達や酔狂でものごとを感じているのではないからである。私たちにとって、感性の復権こそが急務であると、私は思う。なぜなら、それこそがリアリティに直面しているからで、元をただせば、既存の全ての知識体系も、つまるところはどれもみな、個々人の感性から出発していたはずなのである。

いま山峡は、花の季節に終りを告げ、新緑が輝きだしつつある。そして筑波では、また田植がはじまり、そして、まだひと月も経っていないのに、いまはもう、蛙の声の聞えぬはざまを見つけるのさえ難しい。

あ と が き

〇「・・・・その印象のなかで、比較的鮮明に残っているのが、清洲橋と永代橋の姿である。それぞれ違った趣があるが、いずれも均斉のとれた美しい姿態をしていると思った。・・・・私はこの二つの橋の姿を想い起すだけで、隅田川を感ずるのである。この二つの橋は、私にとっての隅田川のシンボルにさえなっているといってよい。よく考えてみれば、橋は人と川とのかかわりを象徴する一つの重要な存在なのかもしれない。川は、そのほとりに住む人びとを結びつけもするし、隔てもする。隔てられた人びとを結びつけるのが舟と橋であろう。そして、舟と違って橋はいつも厳然として存在し、川と人びとの結びつきをその姿によってたえず暗示しつづけるのである。橋が川のほとりに住む人たちのシンボルたりうるゆえんであろう。その点で、近ごろまことに口惜しく思ったのが、新しい新大橋である。まえの新大橋がそれほどみめうるわしかったというわけではない。しかし、今度の新大橋はいささかひどいというのが、私のいつわらざる実感である。機能主義と経済効果主義しか人に感じさせることのないようなこの橋は、象徴としての資格をまったくもっていない。設計者は、毎日人びとの眼に映る橋の存在を何と考えたのであろうか。・・・・新しいこの橋を見るのさえ不愉快である。かつての〈橋梁工学〉には〈美学〉の要素があったようにきいている。建築物と同じように、あるいはそれ以上に、橋梁の設計をささえるものは工学的技術とともに美学であったに違いない。そしてその美学は風土と伝統のなかで育てられた民衆の美意識を基盤として成立するものだったはずである。日本の工学から、いつそのような美学が喪なわれてしまったのであろうか。・・・・」玉城哲著〈水紀行〉より

〇私はこの二年間、「通信」の文中で、徹底して「美」だとか「美しい」とかいうことばを使わないできた。多分、今後も使わないだろう。別に私はその概念の存在を否定しているわけではない。このことばを使えば、なんと簡単にすむことか、と思ったことも何度かある。だから、この引用した文章などみると、その内容に同感を覚えるとともに、あっさりと美学ということばを使っていて、変な言いかただが、うらやましいなと思う。私がこのことばを使わないのは、極めて単純な理由による。得てしてそれが、単に、形象上の問題にすりかえられてしまうからである。仮にそうなると、ものをつくるという人為の本来の存在のありかたが見失われ、形象上の操作におとしめられるおそれがあるからである。

〇四月早々から書きだしたのだが、週に一・二回の甲州行と新学期のなにやかやで、書き終えるのが大分おそくなってしまった。おかげで、蛙の声量に、時の経つ早さを教えられた。

〇三月号に少し触れた「知恵おくれの人たちの家」づくりの発起人の一人から、次のような便りをいただいた。「・・・・園をつくるためにいろいろしたことは、私たちにとっては、やらなければならないこと、〈食べものがなければ食べものを作る〉と同じようなことなのです・・・・。」

〇それぞれのご活躍を祈る。

1983・5・1 下山 眞司