「筑波通信 №8」 1982年11月

「身」も「心」も

健康であることを言い表わす言いかたに「心身ともに健やか・・・・」という常とう句がある。まさに字のとおり、身体も精神もともに健やかであるということである。けれども、日ごろ私たちがこのことばを使うとき、私たちはなにもわざわざ己れを身と心とに分けてそのそれぞれの健やかさを確認し、あらためてその結果を総合し・・・・などという過程を経て言っているのではない。まったく単純に自分が(あるいは他人が)健康である様を言うのである。「お体を大切に・・・・」と言ったからといって、だれも、「心」の方はどうでもよい、などと思っているわけでないのと同じである。それが常とう句というものの性質でもある。

しかし、先日のこと、大学時代の恩師からの葉書に「心身ともに健やかなご様子・・・・」の一節を認めたときの私の思いは少し違っていた。この「心身」ということばが、とりたてて私の目をひいたのである。

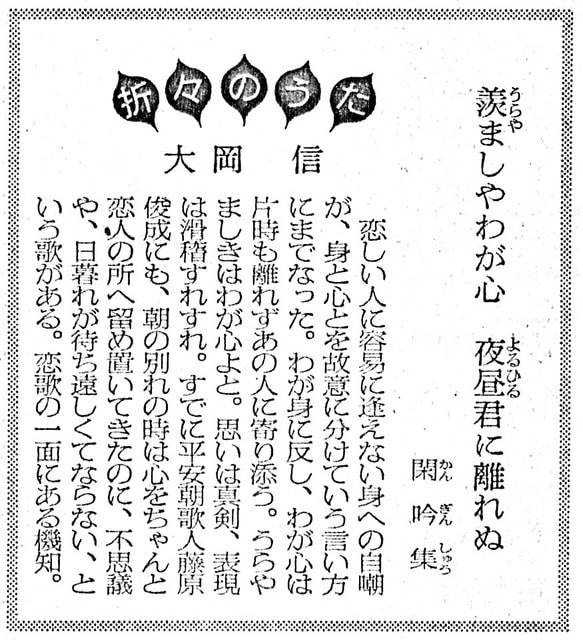

それというのも、その葉書を読んだ前日の新聞で、ここに引用する文章を見たばかりであったからである。

ご存知の方が多いと思うが、これは、大岡信氏による古今の詩歌の紹介のコラム「折々のうた」の一編である。わずか二百字たらずの文章による氏の評釈は、紹介される詩歌とともに、私にとって毎朝のたのしみである。はじめて知ったうたはもとより、なじみのあるものも、あらためて新鮮に見えてくる。

閑吟集なるものの存在は知っていても、内容も知らず読んだこともなく、もちろんこのうたにははじめてお目にかかった。

はじめこのうたにざっと目を通したとき、(無粋にも)なんのことなのかとっさには分らなかった。評釈を読んで納得。もう一度うたを読みなおして、あらためてものすごく納得。読み人の情景まで浮びあがり、思わずほほえみがわいてきた。読み人がなんともいとおしく、そしてこの想われ人がねたましくさえ思えるではないか。

だが、無粋な私は、このうたにひどく納得すると同時に別のことをも思っていた。正直言って、己れ自身を「身」と「心」とに分けていることに、いささか奇異な感じを持ったのである。現代に近い時代ならまだしも、もうこの時代(閑吟集は室町時代:1500年代初頭の編だという)に己れを身と心とに分けてみる見かたがあったのかと、いささか驚いたのである。それどころか、評釈によれば、既に平安時代にも同趣のうたがうたわれているというではないか。少々認識不足だったようである。いまの私たちなら、というより現代では、だれでも人間を身と心とに分けることに慣れてしまっている。心身障害、心身症・・・・だれも疑わない。むしろ、そのようにものごと(人間を含めて)を分けて見る見かたこそ、まさに現代の現代たるところのものである。こういう一見現代風な見かたがそんな昔からある。これはいったいどういうことなのか。

ある一人の人間のなかに、己れを身と心とに分けて考えるという見かたが生まれるなどということは、よほど自己を見つめるという作業をおしすすめない限り、そうすんなりとはでてはこまい。人々の多くは、己れが生きてゆくこと自体のなかで、己れ以外との対比を通じて辛うじて己れを知るのがせいいっぱいのはずで、ことによると、己れだけがあって他との対比さえしないかもしれない。おそらくそれが、古今に拘らず通常ではあたりまえだろう。だから、それを越えて、己れを身と心とに分け、その対比で見るというのは、言うならば相当次元の高い状況においてのみあることのように、私には思われる。そうだとするならば、そういう見かたがでてくる背景、時代の状況についての興味がわいてくる。

身と心とに分ける見かたが、いつごろから現われてくるのか、詳しくは知らない。平安期には既にあったという。けれども、その時代、人々がみなそういうように思っていたとは、とても思えない。そういう時代のようには思えない。多くの人々にあったのは、せいぜい己れということの認識ぐらいではなかろうか。「身と心」という認識を持ち得たのは多分限られた少数のいわゆる「教養人」だけだったろう。その「教養」は、おそらく仏教の教えに触れることによって得たそれで、かならずしも自らが自らをつきつめて得た結果ではなかったのではないだろうか。その時代の「身と心」のうたも、言ってみれば、そういう「教養」として得た「身」と「心」という概念の論理的操作のおもしろさによったうたづくりであったように思えてならない。その論理が伝わってくるだけで、たしかに論理的に言いたいことは分っても、読み人の想いを直かに伝えるという点では、なにか弱いのではないかという印象を持つ。その点、万葉の恋歌の直裁的な、まさに己れの想いのたけをぶつけたようにうたいあげた歌の方が、論理を越えての強さがあるように思う。うたいあげたいことのなかみそのもの、それがそのままことばとなり、表現上の技術的な操作などは消しとんでしまっている。詳しくは知らないが、おそらく、万葉の時代、たとえ「身」ということば、「心」ということばが存在していても、己れを身と心とに分けて見る見かたとはおよそ無縁な時代であったのではないか。己れを代表せしめるのに「身」をもってしたり、あるいは「心」をもってすることはあっても、決してその二つの足し算とみなすようなことはなかったにちがいない。

この閑吟集のうたの場合は、これもまた身と心という二つの概念:ことばの論理的操作であると言えば言えなくもないが、しかしこれは単なる論理的操作(のおもしろさ)を越えて、素朴に強く恋人への想いを伝えてくるように、私には思える。単なる歌の題材:対象の一つとしてたまたま「恋」が選ばれた、あるいは恋人への想いという「題材」を「身」と「心」ということばをもって言い表わすならこうなる、というようないわば表現技法演習的なものではなく、いかんともしがたい恋人への想いのリアリティそのものがことばになった、そういうように感じられるのである。

既にこの時代、おそらく、己れを身と心とに分ける見かたは、単なる「教養人」の教養としての「知識」ではなくなり、より一般的に、いわば人々の身についた見かたになっていたのかもしれない。というのも、中世という時代が、どうもそういう世のなかであったようにも思えるからである。宗教の説く解説が、単に宗教の場面にのみ、従ってそれに触れ得る特定の人々にだけ通用するのではない時代、己れをそのように見つめてなんの不思議でもない時代、またそうしなければいられない時代。よく、ある時代にある宗教が普及し、また別のある時代には他の宗教が流布したというようなことが、いとも簡単に言われるのだが(学校で習った歴史ではだいたいそんな具合だったように思う)、しかし、ことはそんな簡単なはなしであるはずはなく、人々がそれを必要としないような状況では、宗教家がいくらがんばったところで、そんなに容易に普及するわけがない。

実際、この閑吟集が編まれる前、十三世紀ごろから、世のなかは、拠るべき(古代的)秩序もくつがえり、たよるは己れしかない、生きるため、生きかたとして、己れを見つめ、自己を確立せざるを得ない時代になっていたのである。時代が、人々をして自己を見つめさせ、主体性の確立をせまった、そう言ってよいだろう。選ばれた人だけではなく、ほとんど全ての人がその必要にせまられていたと言ってもよいのではないか。そうだからこそ、そういう時代の状況に見合った宗教の解説が(単に一宗教としてではなく)自ずと広く広まったのだろう。そういう時代をうけて編まれた閑吟集(当時の俗謡の類を集めたのだという)のなかに、あの「身と心」の恋歌が現われるというのも、おそらく、極く自然ななりゆきだったのである。

それでは、いま私たちが「身と心」という見かたをするのは、そしてそう見るのをあたりまえに思い、とりたてて不思議とも思わないというのは、私たちが(あの中世の人々のように)己れをとことんつきつめざるを得なかった結果としてなのか、それとも(あの平安人たちのように)それを「教養」として知っているからなのだろうか。

そのいずれとも異なるように私には思える。

私たちはいま、少し大げさに言えば生まれ落ちたそのとき以来、全てのものごとをそれを構成する要素に分けてみる見かたを教えこまれる。いわゆる「科学的」な見かたである。というよりもむしろ、そういういわゆる「科学的」なものの見かたの結果としての「諸要素」「諸知識」が、それこそ山のように群れをなして私たちの目の前に積まれている。そしてその量は増えるばかりである。「科学的な子どもたち」を育てようとして、いま学校では、これら「科学的諸知識」をいかに効率的に覚えさせるかという点に全精力がつぎこまれていると言ってもよいだろう。いまの子どもたちが覚えなければならないことがらの量は、私の子どものころのそれに比べると、まさに驚嘆に値する。そういう教育が行われる根底には、「科学的であるためには、科学的な知識の総量を増やさなければならない」という信仰があるとしか思えない。 学校を終えれば、あるいは(入学)試験が済めば御用済となる知識を教えたところで、「科学的」になるわけがない。であるにも拘らず、その信仰は衰えるどころかますます盛んになっている。そして、その結果として、その目標とする「科学的な見かたをする子ども」とは全く逆に、サン・テグジュペリがいみじくも言った(昨年7月の「通信」N0.4に引用)ように、単なる「えせ物識り」=辞書的人間、端的に言えば「非創造的」「非科学的」な子どもたち、自らものごとを認識しようとするのではなく与えられたことがら(知識)を「操作する」ことだけにたけた子どもたち(私はこれをマーク・シート人間という)が生まれてくる。

言うまでもないことなのだが、「科学的である」ということは「科学的知識を身につける」ことではない。たとえて言えば、「単語」をいくら覚えても、「文法」にいくら精通しても、「言いたいこと」が確としてないと、ことばは使えない。外国人のかたことの日本語が私たちに通じることがあるのは、彼の「言いたいこと」が分るからで、その「ことばの形式:文章」が分ったからなのではない。そして、「言いたいこと」とはすなわち私たちのものごとへの「認識」の結果に他ならない。そして、まさにこの「認識」を深める、自らが自らのものごとへの「認識」を持つ、そうあるべく努めることこそ本来の意味の「科学的」ということの内容ではなかったろうか。因みに、科学の「科」の字の意味することは、ものごとを一定の基準によって分類・区分することだという。一定の基準が天から降って先験的にあるのではない。それは、ものごとを分けてみようとする主体が自ら設けるものだ。つまりその人の「認識」のしかたなのである。

しかし、いま「科学的」ということばを使うとき、この本来の「科学」の意味は忘れ去られ、専ら「自然科学的」の意味が優先してしまう。(これはまことに「非科学的」な現象である。)だが、自然科学もまた、人間のものごとに対する(特にいわゆる「自然」に対する)「認識」の一形式にすぎず、人間の「認識」はそれで全てではないのはもちろんである。

私たちが「身と心」を気楽に使うとき、「心身障害」などと簡単に言って済ますとき・・・・、はたして私たちはそれを言う前に「認識」を持っていたか。人間というもの、あるいは己れという存在についての「認識」を持っていたか。否である。万葉人も、平安人も、そして中世の人も、自らの想いを語るについてそれぞれの形式はとっているが、いずれにしろ、その根には「自らの」想いがあった。「主体」があった。そこが違うのである。

いまは、自らの想いなどとは関係なく、「人間って身と心に分けられるんだってさ」とばかり、それになんの疑いもさしはさまずに、それに従ってしまうのである。そうなのだ、「科学的」であることの根本は「不思議に思う」ことなのではあるまいか。そして、「不思議に思う」には、他のだれが何を言おうと不思議に思う、「思う主体」が不可欠なのである。いまはこの「主体」がない。「主体」があって、すなわち、まずもって一人の人間が在ったうえでの「身と心」なのではなく、「身」と「心」との単純な足し算としての人間?が考案されている。

ここ数年の間、いわゆる心身障害者を子どもに持つ父母たちの集まりとおつきあいする機会があった。その会合には、このいわゆる心障者の子どもたちも同伴されてくる。彼らは会場の一隅にいて、自らの世界にふけりながら、会合の終るのを待っている。数回の会合を重ねるうちに私はあることに気がついた。子どもたちのなかに、いつもことばにならないことばを発し続けている子がいた。その子の発することばの調子が会合のふんいきに応じて、どうも微妙に変化しているように、つまり、会合のなかみがなごやかで談笑しているようなときは明るく高らかに、とげとげしくなればきつく、白けてくれば沈静する・・・・といったように感じられたのである。彼はみごとに(なかみそのものはともかく)ふんいきを察知している、そのように思えるのである。私は(内緒のはなしだが)会合の方をそっちのけにして観察を続けた。やはり、どうみてもそうなのである。正常な人たちのなかには、場のふんいきなどこれっぽっちも分らない、分ろうともしない人たちがいるというのに、いったいどういうことだ。彼の方が高級な感覚を持っている!これは、通常の意味で言えば「心」がなければできないことだ。いったい「心身障害」ということばはなんなのだろうか。私は分らなくなった。相変らず分らない。ますます分らなくなってきた。

ラベルを(勝手に)つくって、ものにはりつけることはたやすいことだ。しかし、ラべルをはったからといって、それは決して「分った」わけなのではない。まして、「私」の認識を経ないあてがいもののラベルで扱い済ますぐらいおかしなはなしはない。いまの世のなか、「私」を忘れたラベルが多すぎる。まずもって「私」があり、そして「わが身」と「わが心」があるのである。その逆はない。あり得ない。

あ と が き

〇関東平野の夕日はすばらしい。そして、それがとりわけすばらしい季節になってきた。東の空から西の空へ、星がまたたきはじめたかすかに青色を秘めた黒い色からほんとに燃えるような火の色へと、その途中をありとあらゆる色に染めて、見事な天空がひろがり、見る見るうちに変ってゆき、やがて日は完全に平野の向うに没してしまう。あとには夕やみがせまり、なんの煙か、地表数メートルの高さに白い帯がただよっている。やがてそれもやみのなかに消え失せる。家々の燈りがここかしこに見えはじめる。まだ家々をかこむ林のかげも認められる。そしてそれも定かではなくなり、夜のやみにつつまれる。このほんの数十分の光景は、人の足をとどめるのに十分である。夕日がすばらしい日、近くの建物の屋上に、きまって一人、二人と人がよってきて、じっとこの光景に見入っている。というより、浸っている。私も好きだ。

〇日が沈み、日が昇る。その光景に日ごと浸って生きる人たちが天動説でその現象を考えたというのもよく分る。天動説より前に地動説は絶対に生まれなかったろう。しかしいま、子どもたちまでもが、それこそものごころついたころから、したり顔の地動説だ。それをして「科学的」と呼んで、はたしてよいのだろうか。日が沈みまた日が昇る、それにまず感激し、そして不思議に思う。そのことのない人たちに「科学」の心ははたしてあるのだろうか。日の出、日の人という現象に「非科学」的な説明をもってこたえようとした未開の人々の方が、てんから地動説の現代人よりも、ことによると、数等「科学的」なのかもしれないとも思う。

〇弱い、少数を尊重しないで、自由も平和もありません。一つの少数が抑圧されてしまったら、次は、新たな少数が抑圧されるだけですものね。・・・・・ダーヒンニエニ・ゲンダーヌ(北海道に住む少数民族、ウイルタ族)さんのことば。朝日新聞10月25日付夕刊。

〇決して絶望せず、しかも決して過度の希望も持たず、いかなる状況においても屈伏しないで日々の仕事を続ける。・・・・いろいろといささかくたびれかかった私の状況を察知して、こういうことばがありますよ、とわざわざ書き写して贈ってきてくれた人がいる。要するに、くたびれるとはなにごとか、というわけ。

〇それぞれなりのご活躍を!

1982・11・2 下山 眞司