「筑波通信 №2」 1982年5月

善知鳥によせて・・・・土地・土地の名・・・・

信州塩尻の近くに善知鳥峠という名の峠がある。松本平から伊那谷へぬける道すじ:三州街道にある中央高地に別れをつげる峠である。上代の東山道もここを通っていたのだという。問題は、これを何と読むかである。全く読めずに、私はしばし途惑った。

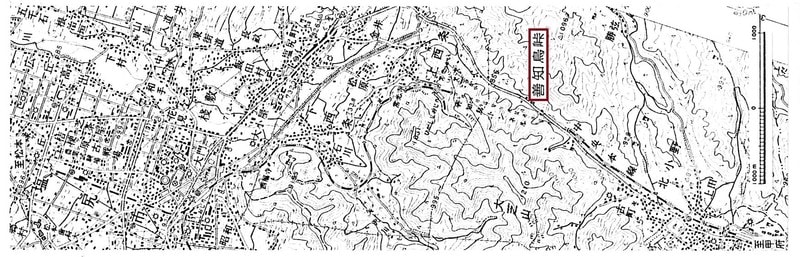

中央本線に並行しているのが三州街道。両者はこの地図右側(南方)辰野町で分れ、鉄道は諏訪へ、街道は伊那へ向う。

「うとう」峠と呼ぶのだそうである。あちこち歩いていて、およそ土地の名ぐらい読むのに苦労するものはない。連取町と書いて何と読むか。「つなとり」町というのだそうだ。これは伊勢崎市内で見かけた名前である。たまたま入った喫茶店のマッチに書いてあったローマ字のおかけで判ったのである。この場合には、言われてみれば、ああそうか、そう読めないこともないなと思うけれども、善知鳥はどうやったって「うとう」とは読めない。「うとう」という音があって、それに漢字の音をあてだ、そういうあて字かとも思ったけれども、それは無理というもの。どうひっくりかえしたってそういう音はない。まして、ひらがなで「うとう」などと書いてみると峠道を越えるのが疎ましいというので「うとう」なのかな、などと全く勝手な想像が頭のなかをかけめぐるのだけれども、それにしたってそれが善知鳥となるには合点がゆかない。要するに分らない。

ところが、もし私に能楽の素養でもあったなら、すらすらと読めたに違いない。というのも、手元の辞書によれば世阿弥の作に善知鳥(うとう)というのがあるのだという。そして善知鳥(うとう)という名の鳥がいるのだそうである。海鳥の一種で、中部以北の海岸にすむ鳥だそうである。その鳥の生態か何かにからむ物語があって、それが善知という意味の字を与える何かのきっかけにでもなっているのではあるまいか。

「大言海」昭和7年発行 合資会社冨山房

「大言海」昭和7年発行 合資会社冨山房

そこまで判ってきたとしても、海鳥の名が、この海とはおよそ縁もゆかりもない中央高地の地名になるというのは、さっぱり分らない。そのとき、その辞書の「うとう」の書きだしに、アイヌ語で突起していることをいう、とあるのが目についた。「うとう」という鳥の口ばしのつけ根ちょうど鼻のあたりに、こぶのような突起がある。それが識別の示標になるらしい。(私は実物を全く知らない。百科事典の解説と図によっているのである。〉そうだとするとこれは、形状を形容するアイヌ語からきているのかもしれない。「うとう」峠は、地形の形状かな、アイヌが中央高地にまでいたという話もきいたことがあるし。そこで思いついて、百科事典の地図の地名索引で「うとう」と引いてみた。引いてみて一寸驚いた。善知鳥という字がつく地名が、この峠を含めて、少なくともこの地図による限りでも、三つあるのである。善知鳥崎、これは青森湾に面する海岸:ここにはこの鳥がいてもおかしくない。善知鳥そのものずばり、これは秋田の山の方:海より離れている、平野から山へかかりだす尾根のとっぱなにある場所のようにも見えるけれども詳しい地図ではないから分らない、そしてこの善知鳥峠。この他にもその索引には「うとう〇〇」という読みかたで別の漢字をあてる地名がまだかなりあった。

別の本によれば、全国各地に「うとうざか(坂)」という所があり、謡坂と書いたりして、そこを越えるときにはうたをうたってはならないなどという言い伝えがあったりするという。これなどは、ことによると、謡の字を「うとう」にあてたことから逆にそうなったのかもしれない。また、もしやと思って、漢字の音どおりに「ぜんちちょう」と辞書を引いてみたところ、なんとちゃんとあるではないか。ぜんちちょう:うとうという鳥のこと、そうでている。

閑にあかせて、こういう「知識」を拾い集めていると、その量に応じて段々と何かが分ってきたかのような気分になってくるのだけれども、実は、別に何かが分ってきたわけでは少しもない。むしろ、考える材料が増えただけであって、「うとう」はさっぱり分らないままだ。強いて分る足しになることといえば、各地の山中、それも坂や峠のような所の名としてあるらしいということだけである。それだって、あくまでもらしいである。

私がこの「うとう」峠に興味を持ったのは、先日塩尻近くの宿場町や民家を見て歩いたとき、そのとき持ち合わせた地図がすっかり役たたずで(というのも、やたらにバイパスやら新しい道がついてしまって、出だしからして勘が狂ってしまったのだ)筑波に帰ってから地図を見なおしていたときのことである。はじめ、全く読めなかった。というより、いろんな読みかたをしてみて、そのどれにも自信が持てなかった。そこで地名大系を引っぱりだしてみて、初めて「うとう」と読むのだと知りなかば驚嘆したのである。漢字だけでさえいささか驚いていたのに、その読みがその漢字にあてられていること、そして純粋にその「うとう」ということばのもつ響きにも心ひかれたのである。なかなか心地よい響きのことばでないか。いったいどういう意味なのか、そう思ったのが運のつき、いろんなものを次々に拾い読みする破目になったのである。

そしてつまるところ、「うとう」という心地よい響きをもつことばは、その意味がよく分らないまま残ってしまい、相変らず気にはなっているわけなのだが、そうこうしているうちに、ふとおかしなことに気がついた。つまり、例えば「うすい」峠などといった場合、少なくともいま、そして少なくとも私は、それが何を意味しているのだろう、などとは少しも思わずにいるということに気がついたのだ。言ってみれば、そういう名のついた峠、それで済ましている。思いめぐらしてみると、明らかに、その意味を知りたく思う場合と、ただ単にそういうものとして済ましている場合とがあるのである。こういう二つの場合があるということ、これは明らかに私の側の問題である。私がその意味を気にするか、していないか、それによるのだといってよい。

その名前がすっかり私の身についてしまっているような場合、それにも色々な場合があって、具体的に身についている場合、具体的には知らなくてもそういうものなのだということ:知識が身についてしまっている場合、そういうような場合には、あまりことばの意味など気にはしないようだ。「うすい峠」などは、私にとっては、この例である。子どものころから「うすい」峠という名の難所のあることは(知識として)身についてしまっていて、具体的にどんな様相なのか全く知らないままでも「うすい」峠は私のものになっていた。もちろんそうだからといって、分っていたわけではない。しかし、もし子どものころ、「うすい」峠って知ってるか、などと言われたり、関東から信州に向う中山道あるいは信越線の最初の難関は何、などと尋ねられたりしたら、それこそしたり顔で「知ってるよ」だとか「うすい峠!」などと競ってこたえたものだろう。単に、そういう難関につけられている名前として知っているわけで、極端に言えば、別の呼称でもよかったはずである。そして私の場合、その名前よりも、難関であるという(教えられた)知識が言わば印象に残っていて、どんな所なのか実際に知りたく(つまり実際に経験するという意味で知りたく)思っていたに違いない。中学生のころであったか、遠足で連れていかれて(もっとも汽車に乗ってなのだが)「これがあの碓氷峠か」と思ったことをいまでも覚えている。そして、実際に道で峠越えをしたのは、自動車に乗るようになってからであり、未だに歩いてはいない。こういった私の「うすい」峠とのつきあいのなかで、「なんでうすいなのか」「うすいってどういう意味なのか」とか、それほど深く思いをめぐらしたことはないように思う。

ところが、同じ遠足で(これは小学校でのことだが)相模湖へ連れていかれたとき、昔の遠足はほんとに遠足で、最寄りの駅から目的地まで峠越えの道を歩かされた。多分甲州街道だったはずである。みんなあごをだしはじめると「もうすぐオオダルミだ、峠だ、そこからは下りだ」と元気づけられる。峠に石碑が建っていた。大垂水峠とあった。「おおだるみ」と読むと教えられたのか、自分でそう読めたのか、そこのところは覚えていない。そばの山の岩はだから水が少しばかりしたたりおちているのを見て、それで大垂水?もっと水がでているところあるんじゃないの?などと言いあったような覚えがあるから、そのときは子ども心にもそのことばの意味を考えたのだ。この場合は全く突然、何の予備知識もなくそのときはじめて「おおだるみ」に出くわしたのだ。このことばは、そのときまでの日常では全くききなれないことばであった。だからそのことばの意味に思いがいったのだと思う。もし日常のことばのなかにあったなら(例えばその近くに暮していたり)そしてあるいは予め知識として(そういう名の峠があるということを)知っていたならば、やはりその名の由縁に思いをはせるなどということはしなかっただろう。

こうして考えてみると、私が日常慣れてしまっている名前に対しては先ずその名の由縁など気にしないと言ってよさそうだ。そこのところをもう少し詳しくみてみると、その場所を私なりに具体的に知っているような所に対しては、その名前を見たり聞いたりした瞬間、すぐにその場所の具体的な姿が頭のなかに浮かんでくる。言ってみればそれは交通信号の色みたいなもので、極端に言えば別の名前だったっていい。上野、新宿、渋谷‥それらはみな、私なりのその名をもつ町の具体的な姿をすぐ目の前に浮かび上らす。その名の由縁が気になったりするのは、他の場所で同じ名を見つけたりしたときだ。例えば同じ都内で別の新宿を見つけたり、伊賀上野などという名のあることを知ったりしたとき、あらためて新宿は新・宿だったか、などと気がついたりする。

そしてまた、私のなかに(どういうわけでか)つめこまれ教えこまれた「知識」の体系を形成するための言わば一要素として土地の名が表われてくる場合にも、それはその「知識」体系を表示する記号のようなものでしかない場合が多い(学校の地理の時間に教えられたことなどは多分これだ)。利根川という名をきけば、「利根川」という川を具体的に知らなくても、関東平野をうるおす重要な河川という「知識」が浮かびあがる。それは、どちらかと言えばそういう河川についての抽象的なイメージを呼び起こすのだといってよい。それが「知識」なのだ。平野:関東平野とはこれこれ、利根川という川はこれこれ・・・・それについて具体的に知らなくても「知識」は集積できる。(少なくとも日本の場合、地理の教科での優等生とは、これらの「知識」をできるだけたくさん忘れずに覚えこんだ者をいう、というのは大分まえに書いた通りである。)そして、実際に、具体的にその土地を知らないのに、「知識」として教えられたことが、あたかもその土地の姿であるかのように思いこんでしまっている場合さえある。津和野などは、私にとって、まさにそれであった。二年ほど前に初めて尋ねてみて、聞くと見るでは大違い、私が「知識」として持っていたイメージは、もろくも潰え去った。ただ、どちらかと言えば、「知識」だけあって自分は具体的には知らない場合には、その「知識」の周辺に、その名前そのものが私のなかにつくりだすイメージがまつわりついている場合がある。萩、津和野・・・・こういった名前は、その「知識」に加えて、その名前の字そのものの持つイメージがとりついていたりするのである。字の意や読みの響きが一つのイメージを独自に生起させ、それがその土地のイメージへ(理由もなく)かぶさってしまうわけだ。萩などは明らかにそれで、その字そのものがある風情をどうしても思い起こさせてしまう。私が住む桜村の桜は、しかし、少なくとも私にとっては、そういう風情を抱かせない。それは、現実に私がそこに住んでいて頭に思い浮かべるなどという場面にいないせいもあるかもしれないけれども、やはり桜という字:ものの抱かせるものが(私にとっては)萩ほどではないからだろう。

こういうような字や響きが一つの情景を何となく思わせてしまうというのではなく、その名前を構成する字が、一般的なもの(例えば野のような)ではなくてある特定のものを具体的に示すような場合にも(とりわけその名前しか知らず、具体的にその土地を知らない場合はもとより知識もない場合には)その名前の由来が気になりはじめる。先の塩尻などはその例で、塩尻、塩の尻ってなんだろう、と問いただしたくなってくる。もしそれがその土地に住んでいたりよく実際に知っていたりしたならば、先に書いたように、その名前で直ちにその具体的な町の姿を思い浮かべてしまい、名前の由来を問おうなどという気は、まずほとんどわいてこないだろう。ただ、そういうような場合でも、この塩尻などという字の名前のときには、例えば中野などという名前に対するときとは違って、ふとさめて考えてみたりしたような場面で、やはりその由縁を尋ねてみたい気が起きてくるのは確かである。塩と尻がそれぞれあまりにもある特定のものを指し示す字だからである。塩といえば海のもの、ここは海岸ではないのだから岩塩でもあるのだろうか、尻というのは終りか果ての意か・・などといろいろ思いたくなるのも人情というもの。だから一時、塩尻とは、太平洋でとれる塩:南塩と日本海産の塩:北塩の輸送路の終点:尻にあたる地点だからで、というもっともらしい説明がなされたりしている(もっともらしいと書いたのは、そうではないという説が最近言われているようだからである)。

古今の地誌や地名考で、その名前の由来について語られたりしているのも、その多くは、こういった類のその名前そのものが何らかの特殊なイメージをわかせたり特定のものを指し示したりするような場合ではないだろうか。言わば平凡な、あるいは一般的な名前の場合は、そのまますんなり気にもかけずに済ましてしまう。もっとも、風土記のように、その地に住み慣れた人でなく、どこかよそからきた(中央から派遣されてきたような)人たちが編んだような場合には、名前が自分より先に、自分と係わりないかたちで存在していたせいだろうか、やたらに地名の由来が書かれている場合もある。

それは、いま私たちが初めての、知らない土地の、初めて目や耳にする名前、とりわけ興をそそる名前にぶつかって、その意味を問いたくなる心境と似ているだろう。なにしろ初めての所なのだから、目の前に拡がる当の土地の他の手がかりといえば、その名前しかないのである。土地のことが分る手っとり速い方法としてその地につけられた名前の(ことばの)解釈にとりかかりたくなるというのも、これも人情というものだ。まして風土記の場合には、中央からの命令の、嘉き字二字をもって土地の名を整え報告することと関連していたはずであるから(ということは、それまでは漢字のあてがわれない土地の呼び名があったわけだ)名前に漢字を与えるために、なおさらその呼び名の由来(というよりそういう漢字をあてがう理屈)を考えざるを得なかったのである。

「大言海」より

「大言海」より

ちょうど明治のころ北海道のアイヌ語の地名に漢字をあてたのと同様のことが行なわれたのである。もっともこの場合にはまずほとんどの場合、漢字の音や訓があてがわれたわけで、漢字の意味を考えだしたらわけがわからなくなる。(私の知っているので元のアイヌ名にも土地の状況にもあっているように思える漢字名はカムイコタン:神居古潭ぐらいである。)

考えてみれば、このように、地名のほとんど全部を漢字の組み合わせで書き表すようになったというのがくせものなのだ。しかもそれが、もう千年以上の昔から、それぞれの土地にそれぞれの土地の呼び名があった。呼び名をつける側の立場について考えてみれば当然なのであるけれども、それらの呼び名がその土地につけられるには、それなりの理由:つまりその呼び名に意味があっただろう。そこへよそもの(つまり呼び名が何を意味するものであったか、なぜそういう呼び名で呼ぶようになったか知らない人たち)が来て、その呼び名に対して(苦労して)漢字の音や訓をあてがってしまった。ところが幸か不幸か、漢字は表意文字一字一字に独自に意味を持つ。漢字にした名前が、その字から出る意味を担ってしまうのである。それが元の呼び名の意味することと同じであるならばまだしも、まずそうなることの方が少ないと見てよいだろう。

そして、一旦漢字に置きかえられたものは、それこそ随時同じように読める別の漢字にまた置きかえられるなどということが、極端に言えばひっきりなしに行われてきたのである。春日部という町が埼玉にあるが、ほんの少し前までは、粕壁と表記されていたはずである。信州の千曲川も筑摩の地を流れる川筑摩川がちくま河と書かれたり千熊河と言われたりしてきて、千曲川に落ちついたのは江戸期の初めごろらしいという。ちくまがわという呼び名だけは変らなかったわけだ。多分筑摩という地名が先行しただろうが、そういう変遷の過程に気がつかないと、千の曲りか、なるほどね、などと納得しかねない。これなどは、あて字にしては、川の様相にぴったりなのだ。そして、こういう具合に一且漢字で表記するようになると、元々の呼び名はさておいて、漢字の持つイメージが独り歩きをはじめてしまう。あたかも連想ゲームをやっているようなものだ。

甲州の塩山という所を笛吹川という川が流れているが、そのあたりの地図を見ていたら、その小さな支流に琴川(ことがわ)というのがあった。琴川とはまた優雅な、と思っていたら、いえ鼓川(つづみがわ)もありますよ、と教えてくれた。要するに、笛・琴・鼓とそろえたというわけで、おそらくそう名づけてにやにやした人がきっといるに違いない。笛吹という漢字名が先行して、琴・鼓がそれにひきずられて生まれたのではないかと思う。(このあたりの学校や農協の名称では「笛川」と書かれている。もともとは「吹」の字がないのかもしれないが、不明。)

私の住む桜村に、松見・竹園(これは私の現住所)・梅園という地名があるのだが、これも似たようなもので、原野が開拓されたときの拠点に松竹梅のめでたき字を配ったのにはじまるのだという。そう旧いはなしではなく、戦後の入植だったようだ。北から順に松竹梅で並んでいる。もうこうなると、単なる記号と同じで、要はその漢字の持つイメージだけが問題にされ、その土地に根ざした呼び名とは全く無縁になってくるのである。住居表示で改名された名前や、新しく開発された所の地名は、ほとんどこれである。

冒頭に書いた「うとう」峠は、命名の過程が更にこみいっている。おそらく「うとう」という呼び名は相当旧くからあったのだろう。一方で「うとう」という鳥がいた。それにまつわる伝説がある。調べていないから詳しくは分らないが、その鳥の親子の情愛の深さについてのものらしく、それを基にした能楽が書かれているようだ。そういう解釈がおそらくあったのだろう。これには「善知識」という仏教語の意味がからんでいるかもしれない(これは全く私の勝手なあて推量である。善知ということばを調べていたら、善知鳥の一つ前の項目にでていたのでそう思ったにすぎない)。そこで、うとうという鳥は「善知」鳥だということになった。以後「うとう」は「善知鳥」、「善知鳥」と書いて「うとう」と読む、そのようになった。おそらく、細部はまちがっているかもしれないが、そういう漢字に置きかえた名づけの構造は、こういうものだったはずである。こうなったら、話を知らない限り、読めといったって読めるわけがないのである。いま一寸思いつかないけれども、こういった類の名前も沢山あるに違いない。

要するに、ついそうしてみたくはなるのだけれども、漢字で書かれた地名の由来を、その漢字の意味にこだわって考えだしたりすると、多くの場命、それはとんでもない結果に陥ってしまうということだ。旧い呼び名を相続しているような名前の場合(それがそうであるかどうかの判別はなかなか難しいと思うが)その漢字をとっぱらって元の呼び名に戻してみてそのことばの意味を考えてみるというぐらいが、せいぜいできることなのだ。

第一、確かにその呼び名:名前の意味を分ろうとすること、分ることに意味のある場合もあるかもしれないが、より大事なのは、この言わば無限に拡がる大地の上の特定の場所を、そこを区切りとってある呼び名で呼ぶようになった、人々のそういう営為のなかみに思いを至らしめてみることではなかろうか。なぜそこにある呼び名を人々共通のものとして(というのは、ある一人にだけ通用する呼び名では地名にならないから)つけなければならなかったか、そうさせたのは何であるかということだ。すなわち、物に名をつける、物に名がつけられる、物がある呼び名で呼ばれる、そのつけられた名前そのものに対してではなく、名を与える、名づけるということは(私たち:人々にとって)いったいどういうことだったのか、どういうことなのか、これに思いを至らしめる方がよっぽど大事だということだ。そうしなければ、物あるいは土地の、私たち(=人々)にとってのほんとの意味が分らなくなるはずだからである。私たちにとって土地や物は、あくまでも私たちにとっての土地や物なのであって、私たちと土地や物なのではないからである。

いままでにも何度か私は、私たちのものについて考えるのならば、そのものの辞書的解説からはじめるべきではないと書いてきた。それもこういうことなのである。辞書にあるものの解説は、それは決してまちがっているわけではない。しかしそれは、辞書というものの性質上、そのものについての言わば抽象的な説明に終始し、そのもの(の名)の名づけ親としての私たちの存在、私たちにとってのそのものの(存在すること)の意味を、(それはもう当然のこととして)その背後に隠してしまっている。そして私には、この背後に目を注ぐこと、注いでみること、これが、その辞書的な解釈の範囲にとじこもって右往左往するよりも、先ずなされなければならないことだと思えるのだ。

善知鳥峠にはじまって、慢然と思うところを書いてきたのだが、ふと私たち漢字:表意文字表記の国でなく、表音文字表記の国では、書かれたものの名前に対して、どういう感じかたをするのだろうかと、少しばかり気になってきた。たまたま故あって手元に置いてあった本をぱらぱらめくっていたところ、土地の名について述べている箇所が目にとびこんできた。少し長いけれど、そのまま一部を書き写してみる。

・・・・こうした町なり旧跡なりはその名によって、それ自身だけのもつ名:人名と同様に固有な名によって指示されるがために、更に個性的な何ものかをいかにたくさん持ったことであろう。言葉というものは、それの指し示す事物の明瞭にして尋常な一一たとえば仕事台、鳥、とはいかなるものかという例を児童に示すために教室の壁にかけておく絵、あの同一種類のすべてのものの標準として選ばれたもののように、明瞭にして尋常なあるささやかな映像をわれわれに思いうかばせる。ところが、名というものは、人なり町なりのーーというのは、町もその名で呼ばれるために、われわれにはいつも人物同様個性的な独自のもののように思われがちなものだから一一その町のある漠とした映像を思いうかばせる。この映像は、その名とその名の音の明朗とか沈鬱とかの響きによって色彩を導きだす。映像はこの色彩によって、ちょうど全紙が青または赤の一色で描かれているビラのように一一それも材料の都合や手を省かねばならぬためとか、装飾画家の気まぐれのために、空や海のみならず小舟も教会堂も通行人も、みんな青か赤の一色になっているあのビラのように、一様に塗りつぶされているものなのだ。「パルムの僧院」を読んでからまず行きたい町の一つになったパルムの名は、私には緻密な、滑らかな、すみれ色の、そしてやわらかな感じとして思いうかべられていたから、私の宿になるかもしれぬパルムのどんな家の話がでても、私には、清らかな、緻密な、すみれ色の、そしてやわらかな感じのする住居に住むのだろうと思う喜びがひきおこされた。そして、そうした住居は、イタリアのどの町の住居とも似もつかぬものなのだ。というのは、なんの抑揚もないパルムという名のあの重いシラブルと、スタンダール風な甘美さやパルムすみれの花びらの光沢から、パルムという名に私の含ませたすべての心象との助けをかりて、初めてその住居を想像したからである。・・・・ プルースト:失なわれた時を求めて、土地の名・名 より

おそらく、未だ具体的に知らない土地のイメージが醸成されてくる構造は私たち日本人とさして変っているわけではなく、違う点は、その名前の音の響き:語感が前面にでてくることぐらいだろう。もしここに引いた例の場合、「パルムの僧院」が読まれていなかったとしたら、その名前のつづりと発音だけが頼りとなるわけである。考えてみれば、私たち日本人が表音文字圏の町の名に思うことは、ここに引いた例とそんなに違っていない。文学や人の話や、そういったことを通しての諸々の知識が、その町の名前にとりついて、イメージがどんどんふくらんで、それと町そのものとどちらがどちらだか分らなくなったりさえしてしまう。その辺のことについては、ある日本人の書いた次の文章が的をついている。

・・・・一年前に、あるいは二年前に、芸術と思想との充ちた町パリは、私を歓喜の念でいっぱいにした。

その時私のしたことは、私がこれらの美しいと思ったものに、私の知っている名前や言葉をやたらにつけたことである。ノートル・ダムは崇高だ、重厚だ。・・・・セーヌは静穏で、ほのかないぶし銀の照り返しのように輝いている。等々・・・・。そしてそれには必ず自分がそれが「好き」だという甘い感傷が伴っていた。しかしこれらの言葉は何か。それは全然別の内容をもって私の過去の生活経験を通して与えられ、あるいは教えられたものであった。言葉とその言葉に対する感激、もちろんそればかりではない。私は実物に接した以上、それから感動の幾分かはうけていたに相違ない。しかしそれは安易な言葉と感激によって、たちまちうすめられ、混乱させられてしまっていたのではなかったか。私は自分の貧しい過去の色ガラスを通して映るパリの姿をよろこんでいたのである。これは錯覚以外の何だろうか。しかしこの色ガラスそのものは、一つの感覚的経験の蓄積され形成されたものである以上、私が一つの生活圏を場所的にはなれた時、徐々に崩解しはじめていたはずである。それがある程度以上になったとき、私は、私の主観的な錯覚から次第に分離してくる、そこに在る、パリそのものの姿をみ、その複雑な裸形の姿の厳しさに茫然とするばかりである。それはまずその硬い物理的性質をもった石の町として、更に冷たい町として迫ってきた。・・・・ 森 有正:砂漠に向って より

私たちが、私たちそれぞれの色ガラスを通してものを見ているということは否定し得ないだろう。しかし、だからといって私たちにとっての問題は、どれだけの色ガラスがあるのかと数えあげることでもなく、ましてそれらのなかのどの色ガラスが好ましいかと論ずることでもない。言葉とその言葉に対する感激をとやかくあげつらえばよいということではないのである。

あとがき

〇私が「うとう」を気にしているのを伝えきいて、その語源について触れている本を見つけて、わざわざコピーをとり寄せてくれた人がいた。それによれば、「善知鳥」と書き「うとう」と呼ぶ地名の場所が、同じ信州のなかに他に三・四ヶ所もあるのだそうである。それはいずれも、川の源泉のようなところで小川(水深三~五寸、偏二~五尺ほど)のまわりが湿地状になっている、そんな様相の所の地名だという。そういう所はどこも、かなり早い時期から稲作が行なわれていた形跡がある(つまり、稲作に拠って早くから人が住みついた所である)。そういうような初歩の技術でも稲作が可能のような(言いかえれば人が先ず住みつけた)土地は「ぬた」「のた」「やち」あるいは「うだ」など各地それぞれの呼びかたがあり、「うだ」は関西に多い言いかただという。そして、この人に言わせると、「うとう」はこの関西系の「うだ」のなまりではないか、というのである。そして、そういう地形は当然傾斜しているわけで、それゆえ後になって「うとう坂」というようになるのだと。

〇そして、わが「善知鳥峠」のあたりもまた、山間の地で早くから水田が開けていた所なのだそうである。

〇ことほどさように、語源考というのは尽きるところをしらない。唯一確かなことは、同じような呼ばれかたをする場所というのが、同じような様相を呈しているということだ。

〇しかし、その本には、「うとう」がなぜ「善知鳥」になるかについては触れられていなかった。(以上「信州地名新考」という本による。)

〇なお、この人の「うとう」考のなかで、「うだつがあがる」というのは、「うだ」が水田に仕上ること、それゆえ「うだつがあがらない」=水田に成し得なかったこと:一人前の生活が営めないこと、なのではないかという説が語られている。私がきいてきたのはそうではない。町家(つまり商家が多いわけだが)で、「うだつ」と称される隣家との境をなす壁が屋根を越えてたちあがるかどうか(権勢が一定程度を越えるとそうすることができた)からきているのだ、あるいは、「うだつ」と呼ばれる棟木を支える柱は、いつもおさえこまれていて思うようにはならないから、それに例えたのだ、とかいうものだった。もっともこの私がきかされてきた話では、なぜそれらを「うだつ」というのかについては明らかにされていなかったように思う。こんな新説をきくと、なんだかこの方がずっと生活に密着しているようにも思え、「うだつ」の意味もなんとなく分かったような気にもなり、ほんとらしくきこえてくるから面白い。これは言ってみれば、農民的発想の解釈である。

〇私の住んでいる公務員宿舎には小さな庭がついている。色々な花の盛りである。その名を知っているものもあれば、名を思いだせない花もある。そして、名も知らず従ってその名を忘れたわけでもない、しかし見たことのある花もあり、全く初めての花もある。そういう意味で色々だ。ふと、その昔の小学校の夏休みの宿題の一件を思い出した。ある女の子が植物採集をやってきた。一通りそれぞれの草花の名前が記してあるなかで、一つだけ「名もなき草」と書いたラベルが添えてあった。その時は皆笑いだしたのであったけれど、いま考えてみると、その子は(そして多分その子の母親も)大変に衝撃的なことをやってくれたのだと私には思えてくる。そのとき私たちは笑ってはいけなかったのだ。それは、「名がある」「名を知る」ということがどういうことか、子どもたちがそれを知る絶好の機会だったのである。しかし、私がいまだに尊敬してやまないそのときの担任の先生も、そのときそこまでは気が付かなかったようであった。その子はちょっと近より難くすてきな子であった。

〇それぞれなりのご活躍!そして、その共有されんことを!

1982・4・23 下山 眞司

投稿者追補

「カムイコタン 神居古潭 北海道旭川市西部、上川盆地を出た石狩川が夕張山地を横切る峡谷。函館本線の神居トンネル付近約10kmの間は、いわゆる神居古潭系の各種の岩石(ジャ紋岩、輝緑片岩等)が早瀬をつくり、鬼神の足跡といわれる深さ2~3mにも及ぶ甌穴(おうけつ)や夫婦岩などの奇岩怪石も多い。岩や川や産物にちなんだアイヌ伝説があり、神と悪魔の争いの地としてカムイ(神)コタン(住家、世界)とよび、神聖視している。下流は淵(ふち)をつくり、春の桜、秋の紅葉は美観で、地名の別儀〈美しい所〉の名にふさわしい。左岸の林中に竪穴(たてあな)住居あと(コロボックルの住家とも伝える)が50余り散在する。旭川や札幌の人々の行楽地で、怪石は庭石に利用される。なお同義の地名は小樽、日高支庁三石ものある。」 世界大百科事典 平凡社より