、![]()

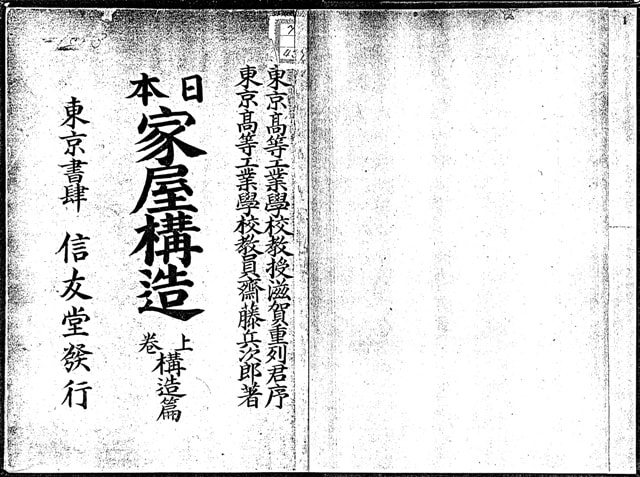

明治37年(1904年)に刊行された「日本家屋構造」という書籍があります。

上は、その中表紙です。

明治初年以来、建築の世界で押し進められてきた「洋風化」一点張りの方向への「反省」の一つの現れでもあるようです。

著者は当時の「東京高等工業学校」の教師、齋藤兵次郎氏。

書物には、「教員」と記されています。現在の助(准)教授、講師に相当すると思われます。

後掲の「序」において、氏は、「規矩準縄*の家に生まれ・・」と紹介されていますから、現役の大工棟梁と考えてよいでしょう。

* 後註参照

この書は、「東京高等工業学校」の教科書でした。

すでに紹介している「建築学講義録」「日本建築辞彙」とともに、明治年間に著された建築関係の三大書として、現在でも意義のある貴重な書である、と私は考えています。

後掲の著者の書かれた序には、「規矩術を秘匿から解放する」旨のことが書かれています。

「技術」が一部のものとして広く公開されない悪しき弊は当時もあったのでしょう。

この書の内容は、ブログでこれまでも一部を抜粋して使わせていただいてきました(「日本の建築技術の展開−30」参照)。

木造建築:日本の普通の建築法について、きわめて初歩的なことから書き下ろしている点で、全容が広く知られていないのはもったいない、と思い、時間がかかるかと思いますが、逐一紹介しよう、と思うに至りました(「日本家屋構造」というカテゴリーでまとめます)。

このブログに、たとえば木材の乾燥について、あるいは仕口・継手について・・・など、かつては当たり前であった「知識」について調べるために寄られる方がかなりの数居られます。それらについて、この書は、一から説いています。

なお、この書は、発刊以来50年を経過していますので、国会図書館で、全巻の複写サービスを受けられます。

今回紹介するのは、大学図書館を通じて複写した初版本です。

20年ほど前、この書の復刊ができないかと考え、

出版関係の方に著作権者について調べていただきましたが、かないませんでした。

どなたかご存知の方が居られましたら、ご連絡いただければ幸いです。

「東京高等工業学校」は、浅草・蔵前にあった、現在の「東京工業大学」の礎になった学校です。

明治14年に設立された官立の「東京職工学校」が、明治23年「東京工業学校」に改称、明治34年「東京高等工業学校」になっています。

「職工学校」がなぜ生まれたかについては、以前に書いたように思います(下註)。

同じ頃、「職工学校」と同様の主旨の学校は民間、つまり私立でも多数設立されています。

現在の「工学院大学」もその一つで、始まりは「工手学校」と呼んでいます。

註 日本の「建築」教育・・・・その始まりと現在

「実業家」・・・・「職人」が実業家だった頃

なお、「工学院大学」のホームページの「工学院大学沿革」欄に、

「工手学校」設立に至るまでの明治年間の「工業」界、建築界およびそれに係わる教育界の様子が

きわめて簡潔かつ明解にまとめられています。

明治の「近代化」の様相を、これほど簡潔にまとめた文を、私は読んだことがありません。

是非、寄ってみてください。

さて、「日本家屋構造」の刊行の目的は、以下の「序文」に書かれています。

なお、漢字は本字体、仮名は旧仮名遣いで右書きですので、読みにくいかもしれません。

後に、字句の注解を付けました。

![]()

![]()

![]()

字句注解

規矩準縄 き く じゅん じょう

規:ぶんまわし、円形を描くための道具=コンパス。

矩:差金、指金(さしがね)。直角(L形)状につくった物差し(物指し)。

曲尺・曲金:まがりがね とも呼ぶ。

準:水盛り(みずもり)。水平を調べる道具、水準器。水計り(みずばかり)とも呼んだ。

縄:墨縄(すみ なわ)、墨糸(すみ いと)。直線を印すために用いる糸。

水平を見るときに張る糸は「水糸(みず いと)」。

註 「規矩準縄」が、「基準」:規範、法則の語源。

ゆえに、「規矩準縄の家」:規矩準縄を常用する家業、大工棟梁の家系。

富膽 ふ たん:ゆたかである。

曩に さき に:以前に。かつて。(字音:どう、のう)

構造: structure の意ではなく、字義通り、construction の意。

製圖:製図。

圖(図):?くわだてる、計画する、工夫する、考える。?はかりごと、計画。?えがく、写す。・・・

ゆえに、ここでの「製図」は、単に「図を描く」という意ではなく、「設計」の意。

慨し がい し:歎き、憤り。

嘱に酬ゆ しょく に むくゆ:(著者からの)序文の依頼に応える。

吝むなからむ おし む なからむ:しぶるものではない、転じて、高教を歓迎する。

全編の総目次と、あわせて、初めに紹介する「上巻」の目次を転載します。

総目次は、字が小さいので読みにくいかもしれません。

この書は、一貫して「なぜか」について触れています。つまり、「結果」だけではなく、そうなる「謂れ」をも説明しています。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

次回から、上巻の内容を目次順に紹介させていただきます(週に一度か、十日に一度程度になるかと思います)。

なお、「日本の建築技術の展開−30」で触れたように、

この書は、主に、書院造の系譜の武士階級の家屋が中心で、

農家、商家の構築法は、あまり触れられていません。

明治37年(1904年)に刊行された「日本家屋構造」という書籍があります。

上は、その中表紙です。

明治初年以来、建築の世界で押し進められてきた「洋風化」一点張りの方向への「反省」の一つの現れでもあるようです。

著者は当時の「東京高等工業学校」の教師、齋藤兵次郎氏。

書物には、「教員」と記されています。現在の助(准)教授、講師に相当すると思われます。

後掲の「序」において、氏は、「規矩準縄*の家に生まれ・・」と紹介されていますから、現役の大工棟梁と考えてよいでしょう。

* 後註参照

この書は、「東京高等工業学校」の教科書でした。

すでに紹介している「建築学講義録」「日本建築辞彙」とともに、明治年間に著された建築関係の三大書として、現在でも意義のある貴重な書である、と私は考えています。

後掲の著者の書かれた序には、「規矩術を秘匿から解放する」旨のことが書かれています。

「技術」が一部のものとして広く公開されない悪しき弊は当時もあったのでしょう。

この書の内容は、ブログでこれまでも一部を抜粋して使わせていただいてきました(「日本の建築技術の展開−30」参照)。

木造建築:日本の普通の建築法について、きわめて初歩的なことから書き下ろしている点で、全容が広く知られていないのはもったいない、と思い、時間がかかるかと思いますが、逐一紹介しよう、と思うに至りました(「日本家屋構造」というカテゴリーでまとめます)。

このブログに、たとえば木材の乾燥について、あるいは仕口・継手について・・・など、かつては当たり前であった「知識」について調べるために寄られる方がかなりの数居られます。それらについて、この書は、一から説いています。

なお、この書は、発刊以来50年を経過していますので、国会図書館で、全巻の複写サービスを受けられます。

今回紹介するのは、大学図書館を通じて複写した初版本です。

20年ほど前、この書の復刊ができないかと考え、

出版関係の方に著作権者について調べていただきましたが、かないませんでした。

どなたかご存知の方が居られましたら、ご連絡いただければ幸いです。

「東京高等工業学校」は、浅草・蔵前にあった、現在の「東京工業大学」の礎になった学校です。

明治14年に設立された官立の「東京職工学校」が、明治23年「東京工業学校」に改称、明治34年「東京高等工業学校」になっています。

「職工学校」がなぜ生まれたかについては、以前に書いたように思います(下註)。

同じ頃、「職工学校」と同様の主旨の学校は民間、つまり私立でも多数設立されています。

現在の「工学院大学」もその一つで、始まりは「工手学校」と呼んでいます。

註 日本の「建築」教育・・・・その始まりと現在

「実業家」・・・・「職人」が実業家だった頃

なお、「工学院大学」のホームページの「工学院大学沿革」欄に、

「工手学校」設立に至るまでの明治年間の「工業」界、建築界およびそれに係わる教育界の様子が

きわめて簡潔かつ明解にまとめられています。

明治の「近代化」の様相を、これほど簡潔にまとめた文を、私は読んだことがありません。

是非、寄ってみてください。

さて、「日本家屋構造」の刊行の目的は、以下の「序文」に書かれています。

なお、漢字は本字体、仮名は旧仮名遣いで右書きですので、読みにくいかもしれません。

後に、字句の注解を付けました。

字句注解

規矩準縄 き く じゅん じょう

規:ぶんまわし、円形を描くための道具=コンパス。

矩:差金、指金(さしがね)。直角(L形)状につくった物差し(物指し)。

曲尺・曲金:まがりがね とも呼ぶ。

準:水盛り(みずもり)。水平を調べる道具、水準器。水計り(みずばかり)とも呼んだ。

縄:墨縄(すみ なわ)、墨糸(すみ いと)。直線を印すために用いる糸。

水平を見るときに張る糸は「水糸(みず いと)」。

註 「規矩準縄」が、「基準」:規範、法則の語源。

ゆえに、「規矩準縄の家」:規矩準縄を常用する家業、大工棟梁の家系。

富膽 ふ たん:ゆたかである。

曩に さき に:以前に。かつて。(字音:どう、のう)

構造: structure の意ではなく、字義通り、construction の意。

製圖:製図。

圖(図):?くわだてる、計画する、工夫する、考える。?はかりごと、計画。?えがく、写す。・・・

ゆえに、ここでの「製図」は、単に「図を描く」という意ではなく、「設計」の意。

慨し がい し:歎き、憤り。

嘱に酬ゆ しょく に むくゆ:(著者からの)序文の依頼に応える。

吝むなからむ おし む なからむ:しぶるものではない、転じて、高教を歓迎する。

全編の総目次と、あわせて、初めに紹介する「上巻」の目次を転載します。

総目次は、字が小さいので読みにくいかもしれません。

この書は、一貫して「なぜか」について触れています。つまり、「結果」だけではなく、そうなる「謂れ」をも説明しています。

次回から、上巻の内容を目次順に紹介させていただきます(週に一度か、十日に一度程度になるかと思います)。

なお、「日本の建築技術の展開−30」で触れたように、

この書は、主に、書院造の系譜の武士階級の家屋が中心で、

農家、商家の構築法は、あまり触れられていません。