Image may be NSFW.

Clik here to view.

[参照記事追記 6日9.45]

だいぶ間が明いてしまいました。一時、操作ミスで、下書段階の記事が載ってしまったようです。お騒がせしました。

今回は「日本家屋構造 下巻 参考篇」「五 床棚の部」「(六)間仕切及附書院の部」の紹介です。

これで、「日本家屋構造」全巻を紹介したことになります。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

はじめに「(五) 床棚の部」の原文を転載し、続けて現代語で読み下します。なお、図版部分は、編集の都合で縮小してあります。また、図版に歪みがありますが、ご容赦ください。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

第二十四図〜第二十九図は、床および床脇棚の参考図で、いずれも前面の姿図である。

床には、正式、略式があり、大別すると六種に分けられる。

第二十四図 甲が、正式な床、本床(ほんどこ)の図である。

「本床」は、室内の畳面より上に框(床框)を設け、床の内部には框上端揃いで畳を敷くか板を張り、床柱は角柱とする。

框の材寸などは、「製図篇の普通住家木割に解説がある。(「日本家屋構造・中巻・製図篇の紹介−6」)

註 「和室造作集成」(学芸出版社刊)では、床の間の基本形は次の八種としている((図も同書による)。

?本床、?蹴込床、?踏込床、?洞床(ほらどこ)、?袋床、?織部床、?釣床、?置床

Image may be NSFW.

Clik here to view.

第二十五図 甲は、床の内部右手に板を敷き、その上方に釣舟を下げた一風変わった床の例。

第二十五図 乙は、床框を省き、床板と室内の畳寄せとの間に蹴込板を設けた蹴込床の図(「日本家屋構造・中巻・製図篇の紹介−6」中の第五十四図に図解があります)。

踏込床とは、床の間の床面を室内の畳面と同一にした床をいう。

第二十六図 甲は、釣床の図。室内の一隅の天井から束を下げ、落掛(おとしがけ)を廻し釣り壁を設けたもの。

註 原文は分りにくいので、「和室造作集成」の説明を転載します。

壁床の一種で、下部は畳敷きのままとし、上部にだけ、釣束を下げ、矩の手に(かねのてに)落掛あるいは垂れ壁などを付けたもの・・・。

第二十六図 乙は織部床の図。室内正面の壁の天井廻縁下に幅5〜6寸の板を横に嵌めただけの床。

註 「和室造作集成」の説明

床柱は壁付とし、天井廻縁の下へ杉柾板を取付け、これに掛軸の釘を打っただけの極めて簡単なもので、古田織部の創意に拠るとされる。

第二十六図 丙は袋床の図。床の内幅より横に入れ込んだ床をいう。

註 「和室造作集成」の説明

床の間の前面に袖壁を設け袋のように囲った床で、小堀遠州の創意に拠るものという。袖壁は通常は壁にするが、彫刻した板などの例もある。

地板は踏込にするのが通例である。

第二十六図 丁は、洞床の図。床の間の内部の左右の壁及び天井を塗り廻しにした床をいう。

註 「和室造作集成」の説明

室床(むろどこ)とも呼ばれ、床の内部の壁、てんじょうのすべてを塗り壁で塗り廻して洞の形にしたもので、片桐石州の創意とされる。

地板は、踏込にする決まりがある。壁だけで天井を塗らない場合は、洞床ではなく、塗回し床(ぬりまわしどこ)という。

第二十九図 甲は、上等客間の上段の間付の床の間の例。

深さは京間の6尺、火燈口の内部は、床の間の面より一段上がった畳敷きで、高貴の人の御座所になる場所で上々段と呼ぶ。

註 火燈(かとう)

架燈とも瓦燈ともいう。上方が曲線形なるものをいう。・・・(「日本建築辞彙」による)

第二十九図 乙は、間口2間半、襖4枚建ての間仕切で、欄間に筬欄間(おさ らんま)を設けた例。部屋に最も厳格な風情を添えることができる。

註 筬欄間:見付1分5厘×見込4分の組子を明き4〜5分で縦繁の格子を組込んだ欄間。

筬(おさ):織機の部品名。金属あるいは竹製の細い板を平行に並べて枠に収めたもの。織物の縦糸をそろえ、横糸を押しつけては織目を整える。

(「新明解国語辞典」による)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続いて「(六)間仕切及附書院の部」の原文。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

以下、読み下します。

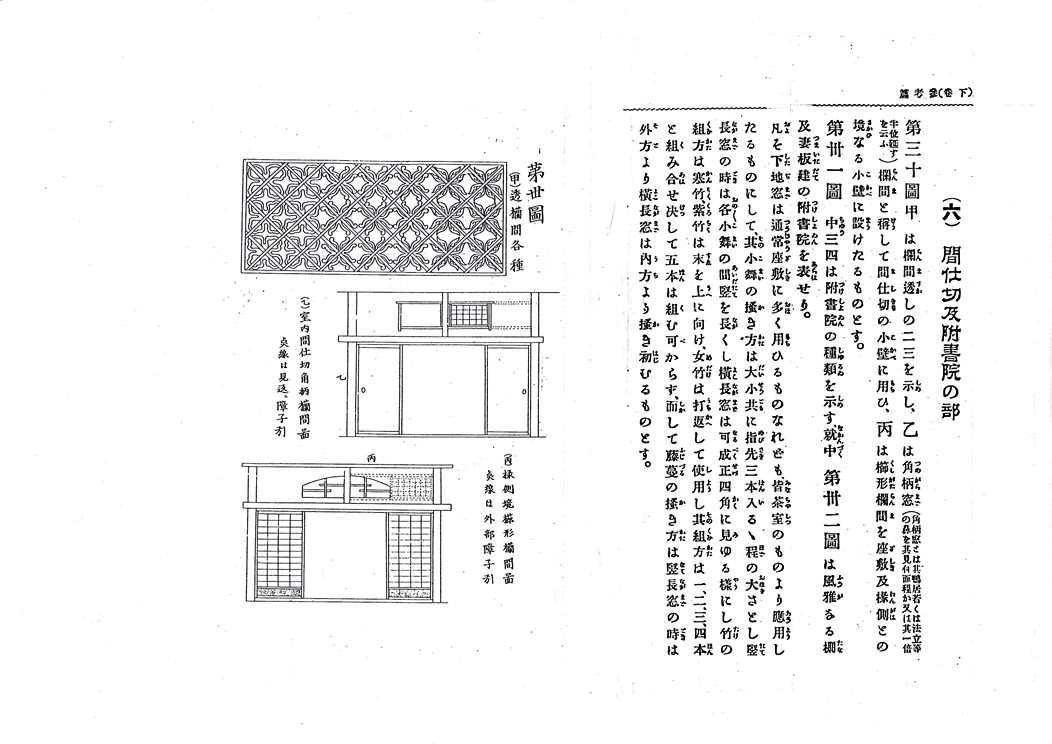

第三十図 甲は、欄間透しの例(前項の第二十九図 乙も、欄間透しの一例を挙げたものと思われます)。

第三十図 乙は、間仕切の小壁に用いる角柄窓欄間の図。

第三十図 丙は、座敷の縁側境の小壁に設けた櫛形欄間の例。

第三十一図は、いずれも附書院の意匠の例。

第三十二図は、風雅な棚を設けた例と妻板建ての附書院の例。

下地窓(第三十二図 丙の右手の壁にあるような壁下地:小舞を見せた窓をいう)は、茶室の例を応用したもので、通常座敷に多く用いられる。

下地の小舞の掻き方は、大小とも指先3本入るほどの大きさとし、縦長窓のときは、小舞の間は縦を長くし、横長窓のときはなるべく正方形に見えるように組む。竹の組み方は、寒竹(かんちく)、紫竹(くろちく)などは、末を上に向け、女竹(めだけ)は打ち返して使用する。(打ち返して使用とは、2本目は逆さに使用してもよい、という意と解します)。

小舞の組み方は、1,2,3,4本などと変化を付けて組むが、5本以上にはしない、という決まりがある(この部分「和室造作集成」の解説で補いました)。

藤蔓の掻き方は、縦長窓のときは外から、横長窓のときは内から掻き始める。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

以上で「日本家屋構造・下巻・参考篇」は終りです。

蛇 足 読後の感想

先回にも触れましたが、明治期の都市居住者にとって、これは現在にも通じるのかもしれませんが、「住まい」は、そこで暮らす人のステータスシンボルである、と見なす風潮があったのだと思われます。その最も簡単容易な手立てが、床の間のつくりや、建具のつくりように求められたのでしょう。具体的には、材料にこだわり、手の込んだつくりをもって、格の高さの具現化と考えたのだと思います。

私の子供の頃暮した家は、昭和15年に建てられました。天井に杉杢張りの合板が使われていたことを以前にも書きましたが、床柱もいわゆる銘木の薄板・単板(べニア: veneer )を貼った材料であったことを覚えています。

単板(べニア: veneer )は、西欧で産業革命後に誕生した新興勢力が、旧勢力たちが使用したマホガニーやチークなどのいわゆる銘木による造作や家具を模倣するために表面だけを銘木風にしようとした方策が発祥のようです。それゆえ日本語同様、英語でも veneer という語は、《中身がなく薄っぺら》という意味に使われています。しかし、この単板製造技術が、合板:ply wood の製作に用いられたであろうことは想像に難くありません。

ちなみに、ラワンという材料は、戦後のある時期、安物の代名詞のように言われていましたが、昭和初期には、高級南洋材として扱われています。

造作材として、珍重されていたのです。その頃に建てられた建物では多く見られるはずです。

そして、現在は価格の点では、高級材のはずです。日本のラワン材乱用のため、原産地が輸出を制限したからです。

なお、円安の影響で、米松材も現在は国産の杉・松材よりも高くなっているそうです。

また、開口部の意匠に、下地窓など茶室に起源を求める例が多々あるようですが、当初の茶室を、つまり、遠州、織部、石州たちが造った茶室を、ステータスシンボルとしてつくられたと見なすのは誤りであろう、と私は考えます。だいぶ前に妙喜庵待庵についての記事で触れたように、茶室はあくまでも「心象風景の造成」を意図していた、と考えるのが、適切であると考えるからです。

この記事の前後の記事で、妙喜庵待庵の詳細図などを紹介してあります(2007年5月5日、6日、7日の記事:「バックナンバー」で検索ください)。

片桐石州の関わった事例を、「慈光院」で紹介してあります。

小堀遠州の関わった事例は「日本の建築技術の展開ー19」などをご覧ください。[以上追記 6日9.45]

当初の茶室の作者たちは、そのとき、普通の庶民が、自らの住まいとしてつくりだした建物の各所に、心和む「風景」を発見、その再現を試みた、それが例えば下地窓だったはずです。庶民は、とりたてて、「部分」:たとえば、藤蔓の掻き方など:にこだわったりはしていません。その場に馴染んでいれば:相応しいと思えれば:それでいいのです。それは、私たちの今の日常でも同じはずです。

これも以前に書いたことですが、建築家は「立面図」の細部にこだわります。

しかし、私たちは、日常、「建築家」のこだわった「立面」をしげしげと鑑賞しているでしょうか?

私たちは、その立面の建物があたりにつくりだしている「場の様子:雰囲気」を感じているにすぎません。

「立面」が、「場の様子」をつくりだすのに関係しているのは確かではありますが、かと言って、「立面」をしげしげと鑑賞などはしていないのです。

私たちの建物の良しあしの判断は、その建物が「場の様子」の造成に相応しいかどうかに拠っているはずです。

今回「日本家屋構造」全巻を読んでみて、「教科書」というのは「怖い」ものだ、あらためて思いました。一つの「考え方」「見かた」を、それだけを広く、あたかもそれが絶対の如くに「流布」させてしまう恐れがあるからです。これは、現在、建築がらみで出される「基準」や「指針」にも通じるところがあります。いずれも「部分」だけが突出して説かれます。

「部分」は、あくまでも「ある全体・全貌」の部分に過ぎません。

先ず、「ある全体・全貌」がリアリティをもって説かれる必要があります。

人は何故に、建物を、住まいをつくるのか?

これを欠いた「部分」の説明は、誤解を広めるだけではないか、そのように私は考えます。

先ずもって、「教科書」は、何を観たらよいか、何を考えたらよいか、それを示唆するものでなければならないのではないでしょうか。

Clik here to view.

[参照記事追記 6日9.45]

だいぶ間が明いてしまいました。一時、操作ミスで、下書段階の記事が載ってしまったようです。お騒がせしました。

今回は「日本家屋構造 下巻 参考篇」「五 床棚の部」「(六)間仕切及附書院の部」の紹介です。

これで、「日本家屋構造」全巻を紹介したことになります。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

はじめに「(五) 床棚の部」の原文を転載し、続けて現代語で読み下します。なお、図版部分は、編集の都合で縮小してあります。また、図版に歪みがありますが、ご容赦ください。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

第二十四図〜第二十九図は、床および床脇棚の参考図で、いずれも前面の姿図である。

床には、正式、略式があり、大別すると六種に分けられる。

第二十四図 甲が、正式な床、本床(ほんどこ)の図である。

「本床」は、室内の畳面より上に框(床框)を設け、床の内部には框上端揃いで畳を敷くか板を張り、床柱は角柱とする。

框の材寸などは、「製図篇の普通住家木割に解説がある。(「日本家屋構造・中巻・製図篇の紹介−6」)

註 「和室造作集成」(学芸出版社刊)では、床の間の基本形は次の八種としている((図も同書による)。

?本床、?蹴込床、?踏込床、?洞床(ほらどこ)、?袋床、?織部床、?釣床、?置床

Image may be NSFW.

Clik here to view.

第二十五図 甲は、床の内部右手に板を敷き、その上方に釣舟を下げた一風変わった床の例。

第二十五図 乙は、床框を省き、床板と室内の畳寄せとの間に蹴込板を設けた蹴込床の図(「日本家屋構造・中巻・製図篇の紹介−6」中の第五十四図に図解があります)。

踏込床とは、床の間の床面を室内の畳面と同一にした床をいう。

第二十六図 甲は、釣床の図。室内の一隅の天井から束を下げ、落掛(おとしがけ)を廻し釣り壁を設けたもの。

註 原文は分りにくいので、「和室造作集成」の説明を転載します。

壁床の一種で、下部は畳敷きのままとし、上部にだけ、釣束を下げ、矩の手に(かねのてに)落掛あるいは垂れ壁などを付けたもの・・・。

第二十六図 乙は織部床の図。室内正面の壁の天井廻縁下に幅5〜6寸の板を横に嵌めただけの床。

註 「和室造作集成」の説明

床柱は壁付とし、天井廻縁の下へ杉柾板を取付け、これに掛軸の釘を打っただけの極めて簡単なもので、古田織部の創意に拠るとされる。

第二十六図 丙は袋床の図。床の内幅より横に入れ込んだ床をいう。

註 「和室造作集成」の説明

床の間の前面に袖壁を設け袋のように囲った床で、小堀遠州の創意に拠るものという。袖壁は通常は壁にするが、彫刻した板などの例もある。

地板は踏込にするのが通例である。

第二十六図 丁は、洞床の図。床の間の内部の左右の壁及び天井を塗り廻しにした床をいう。

註 「和室造作集成」の説明

室床(むろどこ)とも呼ばれ、床の内部の壁、てんじょうのすべてを塗り壁で塗り廻して洞の形にしたもので、片桐石州の創意とされる。

地板は、踏込にする決まりがある。壁だけで天井を塗らない場合は、洞床ではなく、塗回し床(ぬりまわしどこ)という。

第二十九図 甲は、上等客間の上段の間付の床の間の例。

深さは京間の6尺、火燈口の内部は、床の間の面より一段上がった畳敷きで、高貴の人の御座所になる場所で上々段と呼ぶ。

註 火燈(かとう)

架燈とも瓦燈ともいう。上方が曲線形なるものをいう。・・・(「日本建築辞彙」による)

第二十九図 乙は、間口2間半、襖4枚建ての間仕切で、欄間に筬欄間(おさ らんま)を設けた例。部屋に最も厳格な風情を添えることができる。

註 筬欄間:見付1分5厘×見込4分の組子を明き4〜5分で縦繁の格子を組込んだ欄間。

筬(おさ):織機の部品名。金属あるいは竹製の細い板を平行に並べて枠に収めたもの。織物の縦糸をそろえ、横糸を押しつけては織目を整える。

(「新明解国語辞典」による)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続いて「(六)間仕切及附書院の部」の原文。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

以下、読み下します。

第三十図 甲は、欄間透しの例(前項の第二十九図 乙も、欄間透しの一例を挙げたものと思われます)。

第三十図 乙は、間仕切の小壁に用いる角柄窓欄間の図。

第三十図 丙は、座敷の縁側境の小壁に設けた櫛形欄間の例。

第三十一図は、いずれも附書院の意匠の例。

第三十二図は、風雅な棚を設けた例と妻板建ての附書院の例。

下地窓(第三十二図 丙の右手の壁にあるような壁下地:小舞を見せた窓をいう)は、茶室の例を応用したもので、通常座敷に多く用いられる。

下地の小舞の掻き方は、大小とも指先3本入るほどの大きさとし、縦長窓のときは、小舞の間は縦を長くし、横長窓のときはなるべく正方形に見えるように組む。竹の組み方は、寒竹(かんちく)、紫竹(くろちく)などは、末を上に向け、女竹(めだけ)は打ち返して使用する。(打ち返して使用とは、2本目は逆さに使用してもよい、という意と解します)。

小舞の組み方は、1,2,3,4本などと変化を付けて組むが、5本以上にはしない、という決まりがある(この部分「和室造作集成」の解説で補いました)。

藤蔓の掻き方は、縦長窓のときは外から、横長窓のときは内から掻き始める。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

以上で「日本家屋構造・下巻・参考篇」は終りです。

蛇 足 読後の感想

先回にも触れましたが、明治期の都市居住者にとって、これは現在にも通じるのかもしれませんが、「住まい」は、そこで暮らす人のステータスシンボルである、と見なす風潮があったのだと思われます。その最も簡単容易な手立てが、床の間のつくりや、建具のつくりように求められたのでしょう。具体的には、材料にこだわり、手の込んだつくりをもって、格の高さの具現化と考えたのだと思います。

私の子供の頃暮した家は、昭和15年に建てられました。天井に杉杢張りの合板が使われていたことを以前にも書きましたが、床柱もいわゆる銘木の薄板・単板(べニア: veneer )を貼った材料であったことを覚えています。

単板(べニア: veneer )は、西欧で産業革命後に誕生した新興勢力が、旧勢力たちが使用したマホガニーやチークなどのいわゆる銘木による造作や家具を模倣するために表面だけを銘木風にしようとした方策が発祥のようです。それゆえ日本語同様、英語でも veneer という語は、《中身がなく薄っぺら》という意味に使われています。しかし、この単板製造技術が、合板:ply wood の製作に用いられたであろうことは想像に難くありません。

ちなみに、ラワンという材料は、戦後のある時期、安物の代名詞のように言われていましたが、昭和初期には、高級南洋材として扱われています。

造作材として、珍重されていたのです。その頃に建てられた建物では多く見られるはずです。

そして、現在は価格の点では、高級材のはずです。日本のラワン材乱用のため、原産地が輸出を制限したからです。

なお、円安の影響で、米松材も現在は国産の杉・松材よりも高くなっているそうです。

また、開口部の意匠に、下地窓など茶室に起源を求める例が多々あるようですが、当初の茶室を、つまり、遠州、織部、石州たちが造った茶室を、ステータスシンボルとしてつくられたと見なすのは誤りであろう、と私は考えます。だいぶ前に妙喜庵待庵についての記事で触れたように、茶室はあくまでも「心象風景の造成」を意図していた、と考えるのが、適切であると考えるからです。

この記事の前後の記事で、妙喜庵待庵の詳細図などを紹介してあります(2007年5月5日、6日、7日の記事:「バックナンバー」で検索ください)。

片桐石州の関わった事例を、「慈光院」で紹介してあります。

小堀遠州の関わった事例は「日本の建築技術の展開ー19」などをご覧ください。[以上追記 6日9.45]

当初の茶室の作者たちは、そのとき、普通の庶民が、自らの住まいとしてつくりだした建物の各所に、心和む「風景」を発見、その再現を試みた、それが例えば下地窓だったはずです。庶民は、とりたてて、「部分」:たとえば、藤蔓の掻き方など:にこだわったりはしていません。その場に馴染んでいれば:相応しいと思えれば:それでいいのです。それは、私たちの今の日常でも同じはずです。

これも以前に書いたことですが、建築家は「立面図」の細部にこだわります。

しかし、私たちは、日常、「建築家」のこだわった「立面」をしげしげと鑑賞しているでしょうか?

私たちは、その立面の建物があたりにつくりだしている「場の様子:雰囲気」を感じているにすぎません。

「立面」が、「場の様子」をつくりだすのに関係しているのは確かではありますが、かと言って、「立面」をしげしげと鑑賞などはしていないのです。

私たちの建物の良しあしの判断は、その建物が「場の様子」の造成に相応しいかどうかに拠っているはずです。

今回「日本家屋構造」全巻を読んでみて、「教科書」というのは「怖い」ものだ、あらためて思いました。一つの「考え方」「見かた」を、それだけを広く、あたかもそれが絶対の如くに「流布」させてしまう恐れがあるからです。これは、現在、建築がらみで出される「基準」や「指針」にも通じるところがあります。いずれも「部分」だけが突出して説かれます。

「部分」は、あくまでも「ある全体・全貌」の部分に過ぎません。

先ず、「ある全体・全貌」がリアリティをもって説かれる必要があります。

人は何故に、建物を、住まいをつくるのか?

これを欠いた「部分」の説明は、誤解を広めるだけではないか、そのように私は考えます。

先ずもって、「教科書」は、何を観たらよいか、何を考えたらよいか、それを示唆するものでなければならないのではないでしょうか。