先回、ロヴァニエミの図書館紹介の際

・・・この図書館の閲覧スペースの「特徴」は、あたかも「書籍に囲まれ、書斎で書物に好き勝手に接してるという場景・情景」で書物に接することができる、という点にある、と私は思います。

これは、初期に設計したヴィイプリの図書館以来の、アアルトの一貫した「図書館像」である、と言ってよいでしょう(と言うより、彼の「建築像」そのもの、と言った方がよいかもしれません)。・・・

と書きました。

そのヴィイプリ( VIIPURI )の図書館を紹介します。

今回は、以下の書物を参考にしています。

1)ALVAR AALTO ?(Les Editions d'Architecture Artemis Zurich)

2)Architectural Monographs 4 ALVAR AALTO( Academy Editions・London )

3)The Masters of World Architecture Series:ALVAR AALTO(George Braziller,Inc.)

以下の図版は1)からの転載です。

この図書館は、今から80年ほど前に建てられた建物です。

1927年、競技設計でアアルトが設計者に決まり、以後敷地に変更などがあって、完成は1935年。

2)によると、アアルトの案は、ギュンナー・アスプルンド( Gunnar Asplund )のストックホルム図書館に大きく影響を受けている、とのこと。

ヴィイプリは、北緯70度近い地域にあり、図書館ができたころ、人口約90,000の町。

しかし、残念ながら、現在、この建物はありません。

ヴィイプリの町も、フィンランドではなくなっています。

1)によると、Russo-Finnish War でソ連領(現ロシア領)になり、町の名も VYBORG になり、図書館の建物は完全に破壊され、廃墟になっているといいます。

それゆえ、残された図面と何枚かの写真によってしか、その様子を知ることができません(ここに挙げた書籍に使われている写真は、すべて同じです)。

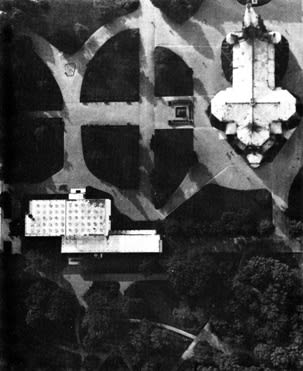

どんな所に建っているか、残念ながら地図等はなく、唯一、航空写真があります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

左側の白い直方体の建物が、図書館の建物。右上は教会。

次は、斜めからの鳥瞰。建物全体が分ります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

低い棟が入口側で、この低層部は講堂 lecture room と管理関係諸室です。

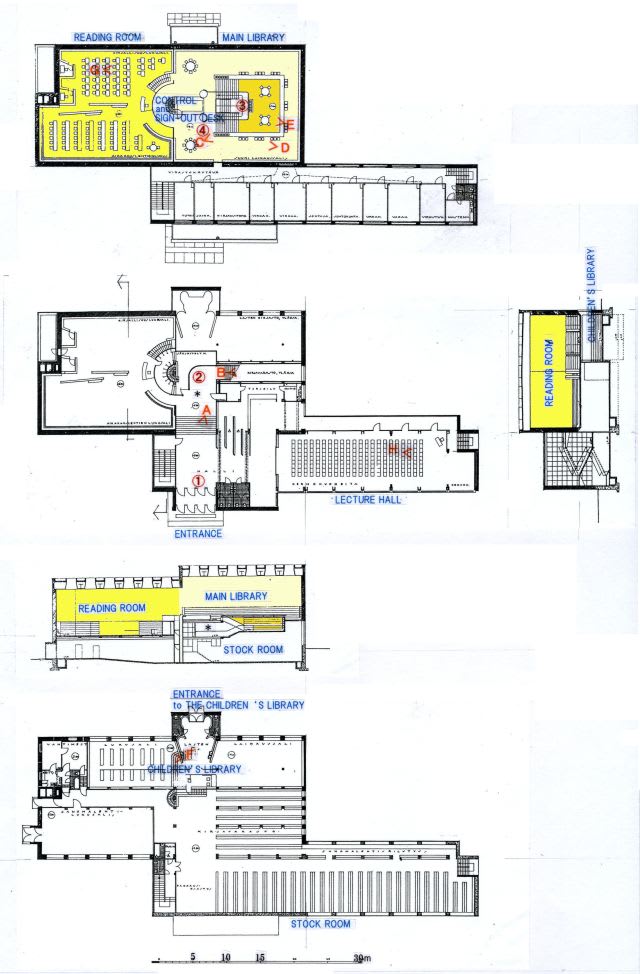

平面図・断面図をまとめた図が次の図。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

外見はきわめて単純ですが、レベルが微妙に重なっているので、分りやすくするため、原図に色をかけました。

それでも分りにくい。

アアルトは、この単純な直方体の中に、実現すべき「空間」を読み取っていた、逆に言うと、彼が望んだ「空間」を、直方体にまとめ上げた、と言えばよいでしょう。

そしてそれは、きわめて明快。

その空間の構成を、二次元で表わすがゆえに、分りにくい、要するに、図面の上では分りにくい、に過ぎないのです。実際の建物の中にいる人には分りやすいのではないか、と思います。

以下に、実際の建物にいる視点で、写真をまとめます。

歩く順に?〜?の番号を振りました。

?:エントランスに入ります。エントランスホールの右手には講堂:lecture room があります。エントランスホールは、その foyer の一部になっています。

library へは、階段を上がり、?に至ります。?と?の段差は1.5mほど(数字が書いてあるのですが、読めない!段数からの判断です)。

一般に、こういう場合の段差はこの程度になります。

日本の場合なら、1.3〜1.4m(4尺5寸程度)が限度でしょう。身長、したがって目の位置が、

西欧人よりも若干低いからです。

こういう場合、階段に足をかける前に、行く先の踊り場の床面が目に入ることが必須と言えるようです。

想像していただければ分りますが、踊り場床面が目に入らないと、階段は、目の前のバリアになってしまいます。

つまり、隔壁になる。駅の階段は、やむを得ないから登る。しかし、こういう用途の建物ではバリアになるのです。

以前、帝国ホテルのロビーを紹介しましたが、そこでも、踊り場:行く先は目線の中に入っています。

法規の規定どおり踊り場は3m以内にあればいい、というような単純な話ではありません。

階段については、あらためて書こうか、と思います。

エントランスホールを、?のA位置から振り返って見たのが次の写真です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

写真の様子から、工事終了時に撮られたのだと思われます。

なお、?の位置が断面図のどこにあたるかを示すために、平面図と断面図に * 印を付けてあります。

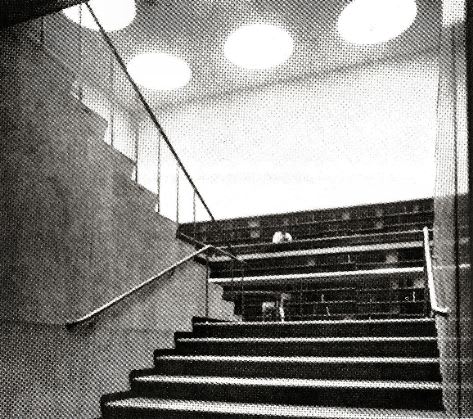

library に向うには、曲った壁に沿って右へ曲がり、階段を登ります。階段の上り端Bで撮ったのが次。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この階段も、バリアにはなっていません。

それは、段数が少ないこともありますが、この階段の上り端が、library の大きな空間の端に少し入った位置にあるからです。

つまり、?で曲った壁に沿って向きを変えたとき、すでに library の空間の中に入っているのです。

写真に写っている円はトップライト。

壁際に書架が並んでいます。

この階段を登りきったところは、library の下段。library はロヴァニエミの図書館と同じ構成です。

写真をよく見ると、下段部分の書架と上段部の書架が重なって見えていることが分ります。

この階段を登っている人の心情を想像してみてください。期待で歩が速まる、そんな気分になるのではないでしょうか。

そして?に至ります。

目の前に下段の書架に囲まれた空間が広がります。

けれども、来館者は、きびすを返してまだ階段を登ります。登ったところ?に control desk があり、入館が了承されます。後は、館内自由です。

振り返ってCから Library 全体を見たのが次の写真。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

同じレベル:上段のD、Eから Library を見たのが次の2枚。

これで Library の全体がつかめます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

下の写真に見える control desk の向う側には、一段降りて reading room が広がります。

天井の高さが切り替わっていることに留意してください(断面図参照)。

このとき、もしも天井が同一だったらどうなるかを想像することによって、天井切替の意味が分ります。

実は、こういう「想像の作業」が、設計図を見るときの重要な行為である、と私は思っています。

それによって、「見る」が「観る」に深化できる、と思うからです。

この空間のつくり方は、その後のアアルトのつくる図書館では、常に見ることができます。

次はFから見た children's library の全景です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

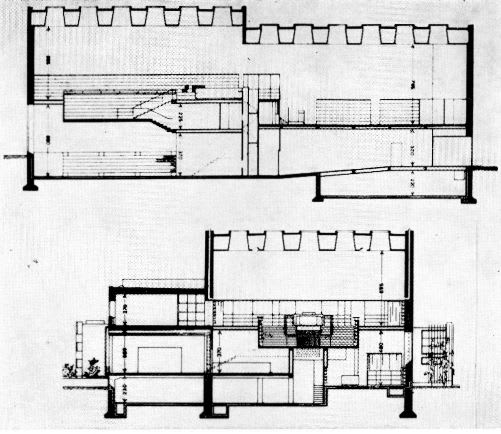

2)Architectural Monographs 4 ALVAR AALTO には、別の断面図がありましたので、次に載せます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

上は、先の断面図とは逆に切った断面。左が library 、右が reading room 。

下は、左がエントランス側、library の中央部の断面です。この図の右下は children's library 。

ここまで、場所の表記を英語で示してきました。

それは、原本に、 library 、reading room とあり、訳語に悩んだからです。普通は、 library =図書館、reading room =閲覧室となります。

しかし、原本で library とされている所は、通常、日本語では「開架書庫・開架書架」などと呼ばれる場所で、それを「図書館」と呼ぶのは奇妙です。

端的に言えば、日本の図書館には、ロヴァニエミやヴィイプリの図書館のような空間が存在せず、適切な用語がない、ということです。

あらためて library の語義を調べてみると、原義には「書斎」という意味が含まれます。

つまり、ロヴァニエミやヴィイプリの図書館、と言うより、アアルトのつくる図書館は、public library 、すなわち「公共の書斎」を目指している、と理解すれば、納得がゆくのではないか、と思います。

ただ、ヴィイプリの図書館の reading room は、理解に苦しみます。

reading room の読書席は、次の写真のようになっていますが、まるで教室です。これでは読書に没頭できない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

おそらく、アアルト自身もそう思ったに違いなく、こういう reading room は、これがはじめで最後、以降のアアルトがつくる図書館では見られません。

また library の大きさも、ヴィイプリの図書館よりも小さくなります。

書物に接する空間、書斎になる空間の大きさには、一定の限度がある、と考えたものと思われます。ヴィイプリは、大きすぎた、と考えたのではないでしょうか。

ロヴァニエミの図書館の library をいくつかの房に分ける方式は、多分、そういうところからの結論だったのだと思います。

この考えは、大学の図書館のような、規模の大きい図書館でも同じです(いづれ紹介したいと思います)。

最後に、講堂の内観。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

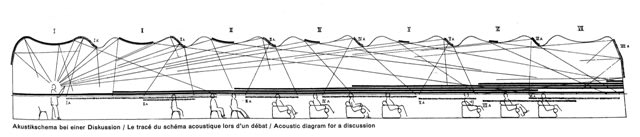

この天井はダテではありません。それを解説する図が下図。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

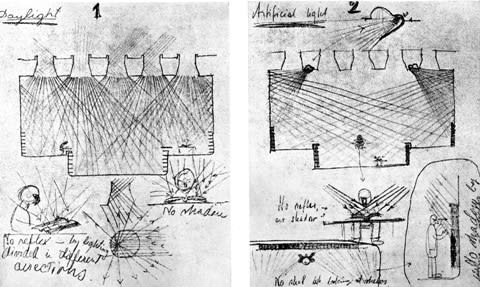

同様に、トップライトもダテではありません、トップライトの計画のスケッチが下図です。満遍なく明るさを、という計画です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

ことによると、無段差=バリアフリー、という「考え」をお持ちの方には、

これほどひどい建物はない、と見えるでしょう。

しかし、無段差=バリアフリーというのは、点字ブロックをう設置すればバリアフリーと言うのと同じで、

あまりにも安易だ、と私は思っています。

この点についても、いずれ書きたいと思っています。

今年は、今回で終りにいたします。

よい年になりますように。

また来年もお読みいただければ幸いです。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

蛇足

建「物」の設計ではなく、「 surroundings の改変」の「設計」である、ということを、ごくあたりまえのこととして実行している設計の例として、アアルトの設計事例をいくつか紹介しています。

しかし、「 surroundings の改変=建築」という考え方について言うのに、本当は、何もアアルトを持ち出さなくてもよいのです。

なぜなら、このシリーズの2回目に書いたように、中世末期から近世にかけてつくられた多くの日本の建物は、階級の上下を問わず、「建物をつくることは surroundings の改変である」という「事実」を、当たり前のこととして認識してつくられていた、と考えられるからです。

残念ながら、多くの方がたは、日本で為されていることを知ろうとせず、知っていても認めず、それゆえに観ようともせず、ひたすら、国外、特に西欧(最近ではアメリカ)の事例を「ベター」と考える悪弊があります。

これは、すでに遠藤 新 氏も述べていることです。

・・・・

かつてブルーノ・タウトは桂の離宮を絶賛したと聞いております。

そして日本人は今さらのように桂の離宮を見直して、タウトのひそみに倣うて遅れざらんとしたようです。

・・・・

タウトが語らなければ、桂離宮は、とうの昔になくなっています!

明治以降の日本の「知識人」の「発想」の惨めさの代表です。

そんなわけで、西欧の人も、surroundings を考えている、ということを知っていただくために、アアルトを紹介しているのです。

実は、あのミース・ファン・デル・ローエもコルビュジェも、初期には、surroundings の造成を考えた素晴らしい事例をいくつも設計しているのです。

その事実が、多くの人びとに知られていない、というより、多くの人びとが知ろうとしない、だけなのです。

これは、日本で教えられている近代建築史の重大な欠陥によるところが大きい、と私は思っています(いずれ紹介したいと思っています)。

最近、このブログに、「待庵」の検索で寄られる方が多いようです。茶室「待庵」についての資料集めなのかもしれません。

「待庵」について触れたときにも、私は単に「待庵」という建「物」についての紹介に終えたつもりはありません。

誰が、なぜ、あの時、あの場所に、あのような「空間・場所」をつくろうとしたのか、その視点で観ないと、あの建物は理解できないはずだからです(いかなる建物でも同じです)。つまり、5W1Hの問いで考えてみる、ということです.

「待庵」には、「 surroundings 」についての、当時の人びとの「考え」が、見事に凝縮している、それが私の理解です。

たとえば、「待庵」を、どこかの博物館などに移築、あるいは等寸の模型をつくり展示することは可能です。

しかし、それでは、「待庵」の「意味」「本質」は失せてしまいます。残念ながら、多くの「待庵」の「解説」は、「どこに在っても待庵が在り得る」、という内容になっています。

しかし、それでは、もしも「待庵」に口があったならば、嘆くに違いありません。「違う」「違う」、「勝手なことを言ってくれるな」と。

そのあたりのことについて、数年前に、「心象風景の造成」として少しばかり詳しく触れています。下記です。お時間があるときに、読んでいただければ幸いです。

心象風景とは、私たちが、ある具体的な場所にいるときに、

つまり、私たちを囲む surroundings により、

私たちの心のうちに生まれる「感懐」のことを言っています。

この風景は、常に同じではありません。

同じ場所でも、そのときどきの私たちのありようによって、「風景」は変ります。

「日本の建築技術の展開−16・・・・心象風景の造成・その1」

「日本の建築技術の展開−16の補足」

「日本の建築技術の展開−17・・・・心象風景の造成・その2」

「日本の建築技術の展開−17の補足」

「日本の建築技術の展開−18・・・・心象風景の造成・その3」

「日本の建築技術の展開−19・・・・心象風景の造成・その4」

「日本の建築技術の展開−20・・・・心象風景の造成・その5」

「日本の建築技術の展開−21・・・・心象風景の造成・その6」

・・・この図書館の閲覧スペースの「特徴」は、あたかも「書籍に囲まれ、書斎で書物に好き勝手に接してるという場景・情景」で書物に接することができる、という点にある、と私は思います。

これは、初期に設計したヴィイプリの図書館以来の、アアルトの一貫した「図書館像」である、と言ってよいでしょう(と言うより、彼の「建築像」そのもの、と言った方がよいかもしれません)。・・・

と書きました。

そのヴィイプリ( VIIPURI )の図書館を紹介します。

今回は、以下の書物を参考にしています。

1)ALVAR AALTO ?(Les Editions d'Architecture Artemis Zurich)

2)Architectural Monographs 4 ALVAR AALTO( Academy Editions・London )

3)The Masters of World Architecture Series:ALVAR AALTO(George Braziller,Inc.)

以下の図版は1)からの転載です。

この図書館は、今から80年ほど前に建てられた建物です。

1927年、競技設計でアアルトが設計者に決まり、以後敷地に変更などがあって、完成は1935年。

2)によると、アアルトの案は、ギュンナー・アスプルンド( Gunnar Asplund )のストックホルム図書館に大きく影響を受けている、とのこと。

ヴィイプリは、北緯70度近い地域にあり、図書館ができたころ、人口約90,000の町。

しかし、残念ながら、現在、この建物はありません。

ヴィイプリの町も、フィンランドではなくなっています。

1)によると、Russo-Finnish War でソ連領(現ロシア領)になり、町の名も VYBORG になり、図書館の建物は完全に破壊され、廃墟になっているといいます。

それゆえ、残された図面と何枚かの写真によってしか、その様子を知ることができません(ここに挙げた書籍に使われている写真は、すべて同じです)。

どんな所に建っているか、残念ながら地図等はなく、唯一、航空写真があります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

左側の白い直方体の建物が、図書館の建物。右上は教会。

次は、斜めからの鳥瞰。建物全体が分ります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

低い棟が入口側で、この低層部は講堂 lecture room と管理関係諸室です。

平面図・断面図をまとめた図が次の図。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

外見はきわめて単純ですが、レベルが微妙に重なっているので、分りやすくするため、原図に色をかけました。

それでも分りにくい。

アアルトは、この単純な直方体の中に、実現すべき「空間」を読み取っていた、逆に言うと、彼が望んだ「空間」を、直方体にまとめ上げた、と言えばよいでしょう。

そしてそれは、きわめて明快。

その空間の構成を、二次元で表わすがゆえに、分りにくい、要するに、図面の上では分りにくい、に過ぎないのです。実際の建物の中にいる人には分りやすいのではないか、と思います。

以下に、実際の建物にいる視点で、写真をまとめます。

歩く順に?〜?の番号を振りました。

?:エントランスに入ります。エントランスホールの右手には講堂:lecture room があります。エントランスホールは、その foyer の一部になっています。

library へは、階段を上がり、?に至ります。?と?の段差は1.5mほど(数字が書いてあるのですが、読めない!段数からの判断です)。

一般に、こういう場合の段差はこの程度になります。

日本の場合なら、1.3〜1.4m(4尺5寸程度)が限度でしょう。身長、したがって目の位置が、

西欧人よりも若干低いからです。

こういう場合、階段に足をかける前に、行く先の踊り場の床面が目に入ることが必須と言えるようです。

想像していただければ分りますが、踊り場床面が目に入らないと、階段は、目の前のバリアになってしまいます。

つまり、隔壁になる。駅の階段は、やむを得ないから登る。しかし、こういう用途の建物ではバリアになるのです。

以前、帝国ホテルのロビーを紹介しましたが、そこでも、踊り場:行く先は目線の中に入っています。

法規の規定どおり踊り場は3m以内にあればいい、というような単純な話ではありません。

階段については、あらためて書こうか、と思います。

エントランスホールを、?のA位置から振り返って見たのが次の写真です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

写真の様子から、工事終了時に撮られたのだと思われます。

なお、?の位置が断面図のどこにあたるかを示すために、平面図と断面図に * 印を付けてあります。

library に向うには、曲った壁に沿って右へ曲がり、階段を登ります。階段の上り端Bで撮ったのが次。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この階段も、バリアにはなっていません。

それは、段数が少ないこともありますが、この階段の上り端が、library の大きな空間の端に少し入った位置にあるからです。

つまり、?で曲った壁に沿って向きを変えたとき、すでに library の空間の中に入っているのです。

写真に写っている円はトップライト。

壁際に書架が並んでいます。

この階段を登りきったところは、library の下段。library はロヴァニエミの図書館と同じ構成です。

写真をよく見ると、下段部分の書架と上段部の書架が重なって見えていることが分ります。

この階段を登っている人の心情を想像してみてください。期待で歩が速まる、そんな気分になるのではないでしょうか。

そして?に至ります。

目の前に下段の書架に囲まれた空間が広がります。

けれども、来館者は、きびすを返してまだ階段を登ります。登ったところ?に control desk があり、入館が了承されます。後は、館内自由です。

振り返ってCから Library 全体を見たのが次の写真。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

同じレベル:上段のD、Eから Library を見たのが次の2枚。

これで Library の全体がつかめます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

下の写真に見える control desk の向う側には、一段降りて reading room が広がります。

天井の高さが切り替わっていることに留意してください(断面図参照)。

このとき、もしも天井が同一だったらどうなるかを想像することによって、天井切替の意味が分ります。

実は、こういう「想像の作業」が、設計図を見るときの重要な行為である、と私は思っています。

それによって、「見る」が「観る」に深化できる、と思うからです。

この空間のつくり方は、その後のアアルトのつくる図書館では、常に見ることができます。

次はFから見た children's library の全景です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

2)Architectural Monographs 4 ALVAR AALTO には、別の断面図がありましたので、次に載せます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

上は、先の断面図とは逆に切った断面。左が library 、右が reading room 。

下は、左がエントランス側、library の中央部の断面です。この図の右下は children's library 。

ここまで、場所の表記を英語で示してきました。

それは、原本に、 library 、reading room とあり、訳語に悩んだからです。普通は、 library =図書館、reading room =閲覧室となります。

しかし、原本で library とされている所は、通常、日本語では「開架書庫・開架書架」などと呼ばれる場所で、それを「図書館」と呼ぶのは奇妙です。

端的に言えば、日本の図書館には、ロヴァニエミやヴィイプリの図書館のような空間が存在せず、適切な用語がない、ということです。

あらためて library の語義を調べてみると、原義には「書斎」という意味が含まれます。

つまり、ロヴァニエミやヴィイプリの図書館、と言うより、アアルトのつくる図書館は、public library 、すなわち「公共の書斎」を目指している、と理解すれば、納得がゆくのではないか、と思います。

ただ、ヴィイプリの図書館の reading room は、理解に苦しみます。

reading room の読書席は、次の写真のようになっていますが、まるで教室です。これでは読書に没頭できない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

おそらく、アアルト自身もそう思ったに違いなく、こういう reading room は、これがはじめで最後、以降のアアルトがつくる図書館では見られません。

また library の大きさも、ヴィイプリの図書館よりも小さくなります。

書物に接する空間、書斎になる空間の大きさには、一定の限度がある、と考えたものと思われます。ヴィイプリは、大きすぎた、と考えたのではないでしょうか。

ロヴァニエミの図書館の library をいくつかの房に分ける方式は、多分、そういうところからの結論だったのだと思います。

この考えは、大学の図書館のような、規模の大きい図書館でも同じです(いづれ紹介したいと思います)。

最後に、講堂の内観。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この天井はダテではありません。それを解説する図が下図。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

同様に、トップライトもダテではありません、トップライトの計画のスケッチが下図です。満遍なく明るさを、という計画です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ことによると、無段差=バリアフリー、という「考え」をお持ちの方には、

これほどひどい建物はない、と見えるでしょう。

しかし、無段差=バリアフリーというのは、点字ブロックをう設置すればバリアフリーと言うのと同じで、

あまりにも安易だ、と私は思っています。

この点についても、いずれ書きたいと思っています。

今年は、今回で終りにいたします。

よい年になりますように。

また来年もお読みいただければ幸いです。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

蛇足

建「物」の設計ではなく、「 surroundings の改変」の「設計」である、ということを、ごくあたりまえのこととして実行している設計の例として、アアルトの設計事例をいくつか紹介しています。

しかし、「 surroundings の改変=建築」という考え方について言うのに、本当は、何もアアルトを持ち出さなくてもよいのです。

なぜなら、このシリーズの2回目に書いたように、中世末期から近世にかけてつくられた多くの日本の建物は、階級の上下を問わず、「建物をつくることは surroundings の改変である」という「事実」を、当たり前のこととして認識してつくられていた、と考えられるからです。

残念ながら、多くの方がたは、日本で為されていることを知ろうとせず、知っていても認めず、それゆえに観ようともせず、ひたすら、国外、特に西欧(最近ではアメリカ)の事例を「ベター」と考える悪弊があります。

これは、すでに遠藤 新 氏も述べていることです。

・・・・

かつてブルーノ・タウトは桂の離宮を絶賛したと聞いております。

そして日本人は今さらのように桂の離宮を見直して、タウトのひそみに倣うて遅れざらんとしたようです。

・・・・

タウトが語らなければ、桂離宮は、とうの昔になくなっています!

明治以降の日本の「知識人」の「発想」の惨めさの代表です。

そんなわけで、西欧の人も、surroundings を考えている、ということを知っていただくために、アアルトを紹介しているのです。

実は、あのミース・ファン・デル・ローエもコルビュジェも、初期には、surroundings の造成を考えた素晴らしい事例をいくつも設計しているのです。

その事実が、多くの人びとに知られていない、というより、多くの人びとが知ろうとしない、だけなのです。

これは、日本で教えられている近代建築史の重大な欠陥によるところが大きい、と私は思っています(いずれ紹介したいと思っています)。

最近、このブログに、「待庵」の検索で寄られる方が多いようです。茶室「待庵」についての資料集めなのかもしれません。

「待庵」について触れたときにも、私は単に「待庵」という建「物」についての紹介に終えたつもりはありません。

誰が、なぜ、あの時、あの場所に、あのような「空間・場所」をつくろうとしたのか、その視点で観ないと、あの建物は理解できないはずだからです(いかなる建物でも同じです)。つまり、5W1Hの問いで考えてみる、ということです.

「待庵」には、「 surroundings 」についての、当時の人びとの「考え」が、見事に凝縮している、それが私の理解です。

たとえば、「待庵」を、どこかの博物館などに移築、あるいは等寸の模型をつくり展示することは可能です。

しかし、それでは、「待庵」の「意味」「本質」は失せてしまいます。残念ながら、多くの「待庵」の「解説」は、「どこに在っても待庵が在り得る」、という内容になっています。

しかし、それでは、もしも「待庵」に口があったならば、嘆くに違いありません。「違う」「違う」、「勝手なことを言ってくれるな」と。

そのあたりのことについて、数年前に、「心象風景の造成」として少しばかり詳しく触れています。下記です。お時間があるときに、読んでいただければ幸いです。

心象風景とは、私たちが、ある具体的な場所にいるときに、

つまり、私たちを囲む surroundings により、

私たちの心のうちに生まれる「感懐」のことを言っています。

この風景は、常に同じではありません。

同じ場所でも、そのときどきの私たちのありようによって、「風景」は変ります。

「日本の建築技術の展開−16・・・・心象風景の造成・その1」

「日本の建築技術の展開−16の補足」

「日本の建築技術の展開−17・・・・心象風景の造成・その2」

「日本の建築技術の展開−17の補足」

「日本の建築技術の展開−18・・・・心象風景の造成・その3」

「日本の建築技術の展開−19・・・・心象風景の造成・その4」

「日本の建築技術の展開−20・・・・心象風景の造成・その5」

「日本の建築技術の展開−21・・・・心象風景の造成・その6」