「小屋組」〜「屋根勾配」〜「屋根水取」と進んできた話が、突然「鬼瓦の書き方」へと「飛躍する」のには、かなり戸惑いを覚えます。

なぜなら、その話に入る前段として、「瓦の割付け」の話が必要だからです。

例えば、軒先の淀や広小舞の正確な位置、したがって垂木の出寸法(側軒ならば、母屋の出寸法)などは、瓦の割付けに応じて決めるのが合理的だからです。

しかし、設計者の多くは、「瓦葺」と書くだけで「瓦の割付け」の図は描かないで済ませ、瓦割付けを、瓦屋さんまかせ(または大工さんと瓦屋さんまかせ)にしているのではないでしょうか。ことによると、瓦屋さんが、「任意に」決められてしまった淀あるいは広小舞の位置に合わすべく、瓦を「擦り合わせて」いるのかもしれません。

そのあたりは、葺き終わった後、「対角線の通り」を見ると分ります。

割付けに無理がなければ「直線」、擦り合わせて無理に収めた場合には「への字」になります。

これは、大工さんに教わった「瓦葺きの良し悪し」の見分けかたです。

では、「日本家屋構造」で、著者はなぜ「瓦割」について触れなかったのでしょうか。

瓦の寸法に地域差があったからではないか、と私は推測しています。

今でこそ、瓦の生産地は限られていますが、近世〜近代初頭には、瓦焼きの窯は、各村や町に一か所以上あるのが普通でした。正真正銘の「地瓦」です。それゆえ、瓦の大きさは窯元ごとに異なっていたと思われます。

ただ、それゆえに、瓦の特注も可能だったのかもしれません。

そのような状況下ゆえに、一般論として「割付け法」を具体的に書き示すのは難しかったのだと思われます。

明治初期、各地の鉄道敷設などで需要の生じた「煉瓦」の生産に関わったのも、各地に在った瓦窯です。

私が筑波(旧桜村:現つくば市)に移住したころ、近くに煉瓦造の煙突がありました。それは廃業した瓦窯の煙突でした。

会津・喜多方の煉瓦蔵の煉瓦焼成を担ったのも元は瓦焼成窯です。

1960年代、そういう小瓦窯は、大量生産の窯業と大量輸送手段の隆盛により消滅します。

現在の瓦のJIS規格は、全国各地の地瓦を調べ、それを整理・統一して成立した、と聞いています。

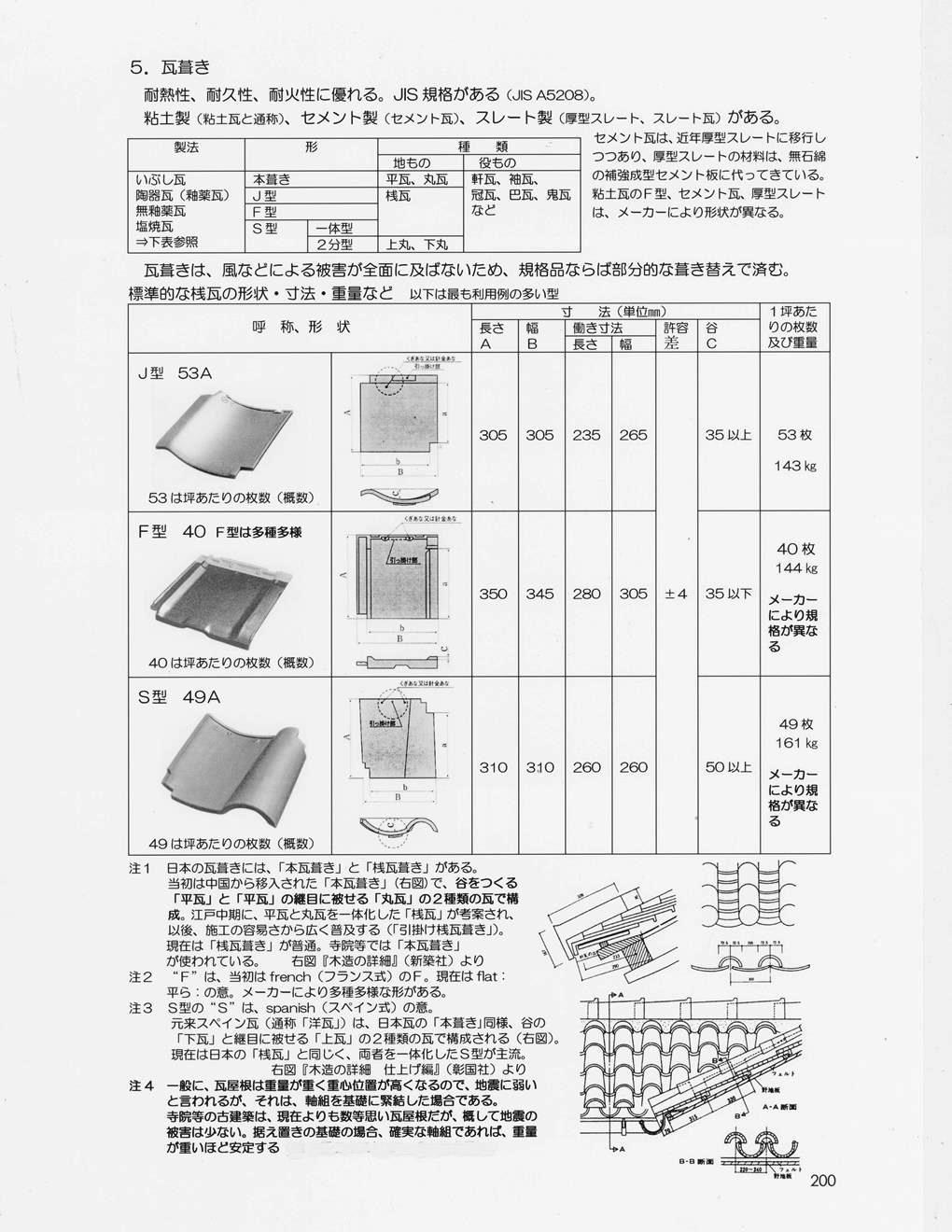

そこで、今回は、原文の解説文と図を転載、原文中の用語を註記するだけとし、

付録として、かつて茨城県事務所協会主催の設計講座で作成したテキストから、「瓦葺き」の部分を抜粋して「瓦葺き要説」として載せることにいたしました。

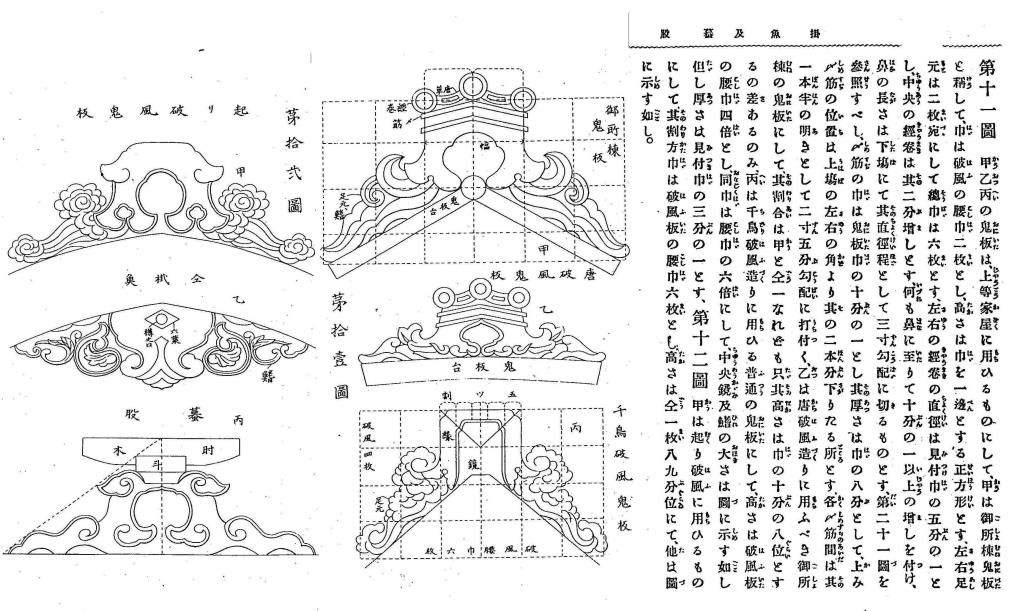

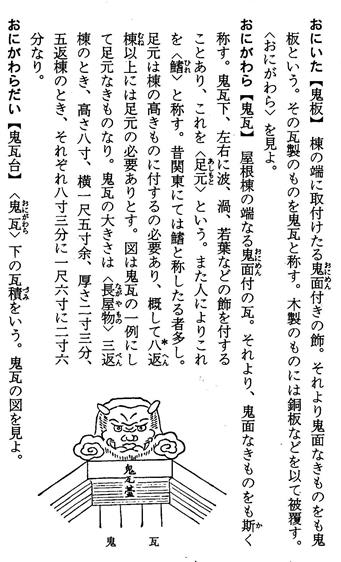

註 以下は、「鬼板」、「鬼瓦」などについての「日本建築辞彙」の解説。

原本では、このあと、「懸魚・蟇股」「虹梁」「舟肘木・斗組」の章が続きます。

**********************************************************

付録 「瓦葺き要説」

以下は、設計図作成用に、「瓦葺き・瓦割付、と木部との取合い」の要点を、諸参考書(特に、新建築社刊・坪井利広著「日本の瓦」)を基にまとめたものです。

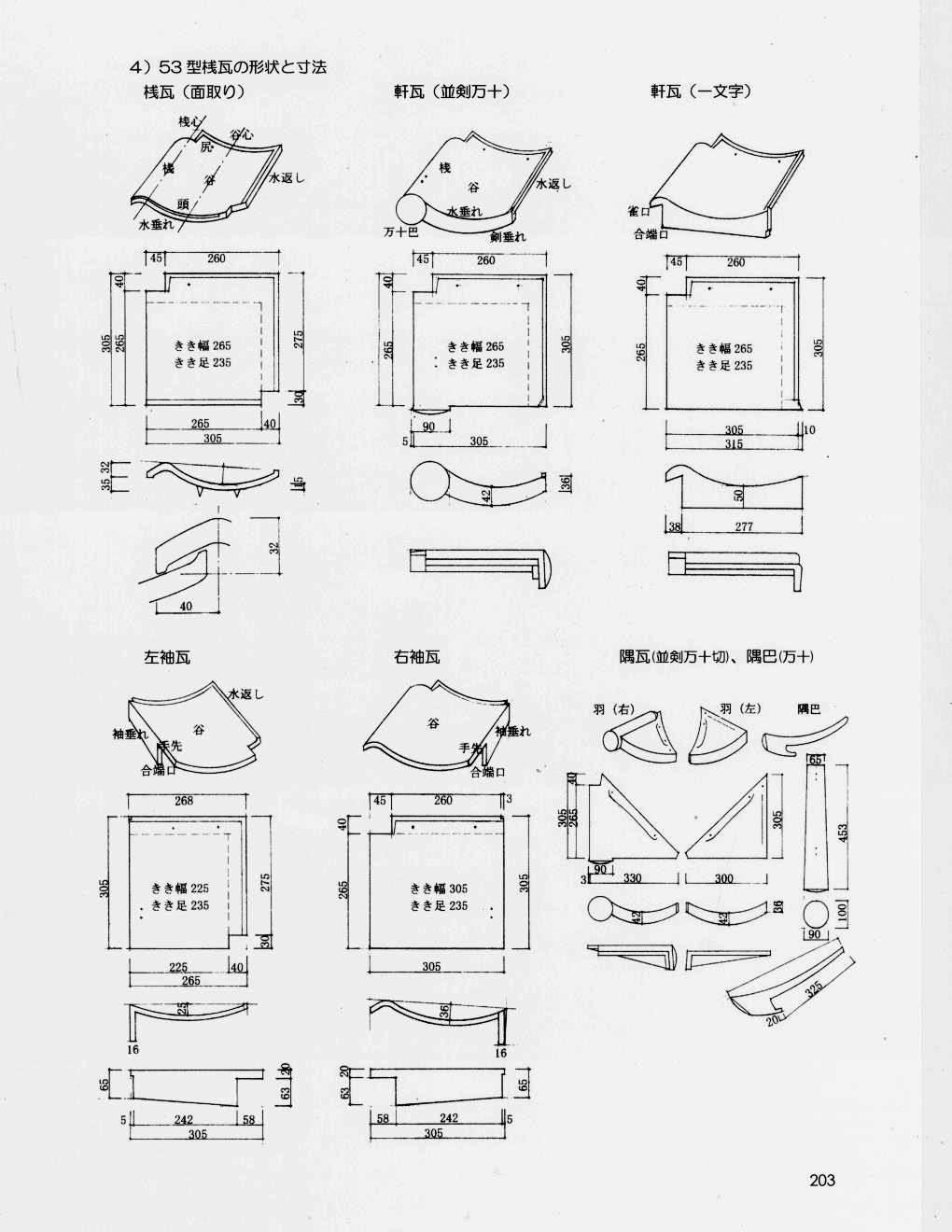

上の各瓦の図中には、小文字で、「釘穴」または「針金を通す穴」および「引っ掛け部」と書いてあります。

表中の桟瓦寸法の 305mmは、1尺の換算値と思われます。他の数値も尺貫法の読替えではないでしょうか。(なお、図は筆者作成)

各屋根形状外観図は、坪井利広著「日本の瓦」より転載。

特記以外、図は筆者作成(以下同じ)。

「幅方向」の枚数

?側軒の出を含めた全幅に見合う枚数を仮定し、側部の垂木幅で調整する。両袖瓦の「きき幅」が異なることに注意(205頁)。

?垂木間隔を一定にする場合は、全幅に見合う枚数を仮定し、母屋の出(垂木本数)、および淀からの出(205頁の b )で調整。

「きき幅」を265mm 近辺の数値に置換えることも可能。ただし、擦り合わせがなくて済む範囲内が望ましい。

その場合、数値を一定値にしないと対角線が直線にならない(部分的調整は禁物)。

いずれの場合も何回かの試行が必要。

「流れ方向」の枚数

?最上部の瓦桟の上端を野地板棟芯から 1寸(≒30mm下がり(流れ寸法)に設けると瓦上端〜野地板棟芯が約15mm(≒5分)になる。

?軒の出に応じた全流れ寸法に見合う枚数を仮定し、淀からの出(205頁の a )も勘案し、瓦の先端位置を決める⇒垂木の先端位置。

先に軒の出の水平距離を決めてしまうと、無理が生じる。確認申請書類への便宜は、設計図の目的ではない!

「きき足」を235mmより若干小さい数値に(大きいと重ねが少なくなる)置換えることも可能。

その場合、数値を一定値にしないと対角線が直線にならない(部分的調整は禁物)。

いずれの場合も何回かの試行が必要。

以上、208頁割付け例・伏図参照。

A、B、Cの数値を伏図と断面図で検討する。何回かの試行が必要。

木部の寸法を先に決めてしまわないことが肝要。