PDF「筑波通信 №11」1982年2月 A4版10頁

「筑波通信 №11」 1982年2月

「今昔」の評釈について

秦恒平著「梁塵秘抄」

〈熊野へ参るには 紀路と伊勢路とどれ近し どれ遠し 広大慈悲の道なれば 紀路も伊勢路も達からず〉

〈熊野へ参らむと思へども 徒歩より参れば道遠し すぐれて山峻し 馬にて参れば苦行ならず 空より参らむ羽賜べ若王子〉

結局はどっちも「遠い」ということを歌っている・・・・

和歌山県南端の紀伊熊野の本宮、新宮への参詣は十二世紀ごろにわかに盛んとなりとくに後白河院は生涯に三十三度もはるばる往来されたと申します。‥‥

熊野へ参る道は、京都から、大きく分けて三通りほどございました。が、いずれを通っても難路峻路。途中、「――王子」と申しまして宿舎にもあてられるいくつもの末杜があった。一行は王子ごとに神前に歌を献じたり、今様の遊びを楽しんだり、そこへ遊び女たちも寄ってきたりして、信仰と物見遊山との入り混じった行楽気分もたしかにあったわけです。が何しろべらぼうに遠い。・・・・・・・・

・・・・私どもは飛行機も新幹線ももっている。そのためにかえってせかせかしています。歩いて三十分などという距離を昨今の都会人なら決して歩こうとせず、乗物を求め、乗物がない場所を称して不便な場所という。

その感覚で昔のものを続みますと、例えば京都から熊野まで生涯に三十三度も通う人物がいるのが信じれない。現代人にはただの一度でさえそんなことを試みる人はいない。物理的に違いどころでない、心理的に迫っつかない遠さを感じてしまいます。

むろん「うた」にもあるように昔の人にも遠かった。そして危険で不便で難儀でした。のに、くりかえし往反する。・・・・

西行や芭蕉の漂泊感覚と、それを現代から想いやる漂白への想像とには、よほど時間感覚や距離感覚に違いがあったことをよく弁えないととんだ錯覚を生じます。現代の論者はやたら彼らの漂白を過大に評価しすぎます。一度家を出れば生涯帰らぬかもしれぬ中国人の長旅とは違います。そのまねなのです。その実はちゃんと用向きのある旅をけろっとした顔でしていたわけです。

歩くしかない時代に時間をかけて歩いて行くことは、乗物万能の時代の人間には分らないタチの当然という感覚が働いていたはずです。私は熊野路をバスや車で二度通っています。遠いなあ、よくこんな処を歩いたものだとあきれ返ったものですが、それは比較してものを言うのであって、昔の人にはせいぜい大空の鳥の翼を想うしかなかった。自分の脚しかなかったのだから、行きたければ歩いて行き、歩いて行ける処までは遠くても構わず疑いもせずに歩いて行った。・・・・・

この正月休み、本を読むことに徹してすごした。といって、そんなに重い本ではない。ここに引いたのは、そのなかの一冊、秦恒平著「梁塵秘抄」のなかに見つけた文章である(NHKブックス311)。全般に、この著者の評釈は、私にもよく分り楽しかったのだが、丁度№10で峠道のことを書いたばかりでもあったから、この部分が私の目をひいたのである。

実際、古文をこういう形で評釈している本には初めてぶつかったような気がする。高校あたりで習った古文は、考えてみれば実につまらなかった。こういう類の評釈も混えて教えられたならば、それは単に古きものという趣味を越えて、より生き生きとしたものとして私たちに吸収されただろう。得るところがもっともっと多かったに違いないとつくづく思う。(本当に、何故古文が教えられているのだろうか。)

私はいま、この文章を「遠さ」のはなしにひかれて引用したのだが、実は著者は、時間感覚の時代による違いについて述べんがためにこの一節を書いている。「梁塵秘抄」に集められている「うた」は、どれも本当に「うたう」もの、つまりただ文字を目で追い読むものではなかった。著者は、それがどういう調子、どういうテンポでうたわれるのか知りたかった。残念ながらレコードも録音機もない時代のはなしである。「秘抄」には楽譜が示されているようだけれども、しかしそれだけでは調子もテンポも分らない。一度、「秘抄」の「うた」の復元の試みがなされ、著者もそれを聴いたのだが、あまりにも悠長で納得がゆかなかった。だが、納得がゆかないと思っているのは、あくまでも現代の自分であって、彼等の時代はこれでよいのかもしれない。それでもなおかつ、「うた」のなかみから考えると、いま一つその復元だという「うたいかた」に対して疑念がわいてくる。つまるところ、分らない。このことにからんで著者は上記の評釈を書いたのである。そしてその節のおしまいごろで著者は次のように書いている:「この時間感覚(上記引用部分で書かれたことを受ける)を思えば、「秘抄」の「うた」がどういうテンポで歌われたかを議論するより、それが当時の人には十分新鮮に面白く、妙味も分って楽しまれていたことを信じるので、足りているのだなと私は思うのです。」

この評釈に誘われて、今回は、時代の違い、あるいは違う時代につくられたものを「分る」ということについて、少しばかり考えてみようと思う。

いま私自身この「秘抄」に集められている「うた」の数々を読んでいると、素直にすんなりと分る(という気になる)もの:〈遊びをせんとや生まれけむ 戯れせんとや生まれけん 遊ぶ子供の声聞けば 我が身さえこそ動がるれ〉などはその一例:と、うたわれていることつまり文意は分るけれどもなかなかそのリアリティにはたどりつき難いものとがある。引用した文の頭初の「うた」はこの後者の例だ。そのリアリティに到達するには、その状況をつかむために相当の想像力を働かせなければならない。

そして、そのリアリティへの近づきかたの程度によって、その「うた」の分りかたの深浅もまた変ってくる。かといって、このリアリティなるものも、これがそれだというような絶対的な確としたものがあるわけではなく、それもまた想像力の産物以外のなにものでもない。その「うた」が言おうとしていること、その概念はすぐ分る。遠かっただろう、それは分る。そのとき、極力それが詠まれたであろう(と思われる)状況を想定して、そこへ我が身をのめりこませていったとき、その「速さ」が単なる言わば抽象的な「速さ」ではなく、「その遠さ」としてみえてくるような気になってくる。つまるところ、その状況に実際にいたわけでもない私にできることといえば、そこまでである。

それ故、それから先、考えかたが二つに分かれてしまう。すなわち、古のものあるいは古の状況は「だから絶対に分らない、分り得ない」とするか「それでも相対的に分る。分り得る」とするかである。古の状況がいま見られるわけはないし、そのとき人々がなした営為、その過程は、あたりまえだが、その場ですぐ見えなくなる性質のものだ。残っているのは「結果」だけ。具体的に目に見える形で在るものにしか信がおけないとするならば、前者の立場になるだろう。そのときそれは、「それはそれ、昔は昔、いまはいま」として扱い済ます立場にもうすぐだ。

私は無論後者の立場をとる。人々のなした営為は、それが目の前に形をなして存しなくても見えるとする。つまり、決して絶対ではないが、相対的に分るのだとする立場をとる。私は人間の感性を信ずるからである。その普遍性を信ずるからである。

いまの私たちの時間感覚、距離感覚をもって先の「うた」を分ろうとしたら、到底信じられない、ばかなことをやったもんだと思うのがおちだろう。しかし、彼等のいたと思われる状況が想定し得たとき、その想定した状況に放りこまれた私が思うことは、彼等が思ったことと、ほとんど変りないはずなのだ。感性を信ずるというのは、そういう意味だ。(なにもいまと昔とのはなしに限らず、いま私たちが互いに話ができるというのも、私たちが互いの状況を想定しそこで思うだろうことを想定し得るということに裏打ちされているのだ。互いの感性に信がおけるからこそ言葉というものが存在するのではなかったか。少なくとも日常的に私たちが使っている言語:自然言語はそれ故に存在すると言ってよいだろう。

しかしいま、数式に代表されるような科学言語の方に信がおかれ、自然言語をも、従って人間のやることをも、科学言語的に扱おうとする気配がありはしないだろうか。自然言語つまり普通の言葉はあいまいで絶対的でなく相対的だからに違いない。しかし、自然言語というのはいわゆる科学的分析により保証されたものでなく、私たちそれぞれの感性に保証されているわけであるから、その自然言語に信がおけないということは、すなわち私たちの感性に信がおけないということに他ならない。つまりいま私たちは、日常的に自然言語は使っているのに、互いに互いの感性を信じなくなったということだ。

「自然言語の概念は、漠然と定義されているが、知識を発展させる際には、制限された現象の群からの理想化として作られた科学言語の明確な言葉よりも、いっそう安定しているように思われる。これは事実驚くには当らない、というのは自然言語の概念はリアリティと直接結びついて形成されているからで、これらはリアリティを表している。なるほど非常にはっきりとは定義されていないが、従ってまた数世紀の間にリアリティそのものと同じように変化を受けるかもしれないが、しかしいつになってもリアリティとの直接の連絡を失うことはない。・・・・科学言語は、理想化の過程と明確な定義とを通すことにより、リアリティとの直接の連絡は失われる。その概念は研究の対象であった自然の部分においてはリアリティとやはり非常に密接に対応しているが、しかし他の現象を含む別の部分においては、対応が失われるおそれがある。」これは、いまや人文科学の分野の人たちまでもが理想の形式としてそれへの傾斜を深めているところの、当の自然科学の一つ、ある物理学者の言である。:ハイゼンベルク「現代物理学の思想」1958

先にも書いたが、およそ人のやることは、それはある状況において人がやることなのだが、「結果」は残っても、その状況はもとより、そこにおいて人がやった「過程」は残らず消えてしまう。そして、考えてみれば、いま私たちのまわりをとり囲んでいるものの大部分は、そういった「結果」の群なのだと言っても決して言いすぎでないだろう。言いかたを変えれば、過去の「遺物」にとり囲まれているのである。しかし私たちは、よほどのものでない限り、それらを「遺物」とは思わずに暮している。ということは、それらの過去の「結果」が、少なくともいまのところ、私たちの日ごろの暮しに何らかの係わりを(十分かどうかは別として)はたしていてくれることを認めているということだ。

それはすなわち、それらの過去の「結果」が、いまの私たちによって(それが過去になされたことであるにも拘らず)分るということに他ならない。つまり、その「結果」の私たちにとっての意味が分るということだ。しかし、その分りかたが、それらの「結果」をあらしめた人たちの分りかた(あるいはその状況)とまるっきり同一であるとする絶対的保証は残念ながらない。というより、あたりまえなこととして存在しない。だからといって短絡的に、それ故過去のものは絶対に分らないとするのは早計というものだろう。私たちには、その分りかたの深浅はともあれその本質は、いつの時代であれ、相対的に分ることができるのだ。私は、そう見たい。

常陸風土記をはじめとする風土記において、それを編んだ人たちの生活に何の係わりもない得体の知れない「遺物」(彼等にも、得体は知れないが、自然のものでなく人為的なものと見えたのだ)に対して、彼等が彼等なりの説明を懸命に(現代の目から見ればこっけいに)施そうとしているのを読むことができる。」

この「遺物」それは例えば、現代の考古学的知識で言えば、縄文の堅穴住居跡や貝塚である。彼等がそこら辺に住みだしたとき、それらは既にそこにあった。明らかに人為的だ。だれかが何かをやったのだ。が、彼等の生活とは何の係わりもない。「遺物」でしかない。けれども彼等はそれを放っておかなかった。彼等はそれら「遺物」と自分たちのいまとの間の空白を埋めるべく、壮大な物語を案出する。いわゆる巨人伝説につながる話などがそれだ。(当時の)海岸よりはるか離れた、それ故運ぶのさえ大変だと思われるような所に海の貝がらが山と積まれて捨てられていて、近くには大きな穴があたかも足跡のように残っている。そこで人々は、海岸とその土地を一またぎするような巨人がいて、そこで貝をとっては食べたのだという壮大な物語をつくりあげたのである。そういう人々のなかに伝わっていた話などを基に編まれたもの、それが風土記なのだ。

そこには、こういう話の他にも、土地の名前の由来だとか、ものの由来だとか、思わず楽しくなるような大らかな解説が書かれている。言うならば荒唐無稽な話ばかりだ。しかし、壮大な物語だとか荒唐無稽だとか評しているのは、やはり、あくまでもいまの私たちの状況に身をおいての見かたなのであって、それは彼等の、その得体の知れな人為的な「遺物」と自分たちとの間の断絶を埋めようとする、彼等にあってせいいっぱいの合理化作業:科学的営為だったと見るべきだろう。(私たちが、当時の状況にいたとしたら、私たちもまた同じような話をつくったに違いないと私は思う。)

私はいつも思う。彼等は、「それはそれ、昔は昔、いまはいま」として済ましてしまういまの一部の人たちよりも、数等秀れて健全な精神の持主であったと。なぜなら彼等は過去といまとの連関を問おうとした。

しかしいま、「結果」と他の「結果」の間の連関を問おうとさえしなくなりつつあるし、ましてそのそれぞれの「結果」を成らしめた状況:人々のおかれた状況そしてそこで人々の思った情況:を想像力を駆使して思いやるなどということもなくなりつつある。むしろ、いまでは、科学的であろうとすればするほど、そんな不確なこととばかりに忌みきらわれるのがおちである。

しかしながら私たちをとり囲んでいるものの多くが、過去の「結果」であるというのは厳然たる事実のはずなのだ。それらを、いまの私たちが分るか分らないかが、だから問題なのだ。そして普通は、日常的には分っているのである。それが意識されていないだけなのだ。だから、よほどのことでもない限り、そういう過去に成されたものに対して、それを「遺物」だとは思わずにいまのもの同様に扱っている。これは、古来人々がやってきたことと、何の変りもない。そして、これは既に何度も言ってきたことだけれども、人々はそれらのものがよほどのことになってくれば、つまり状況が変ってもはや「遺物」になりかかりそうになってくれば、すすんでつくりかえを試みるのである。それは部分的な改造であるかもしれないし、あるいは全面的な更新であるかもしれない。その行動の拠りどころになっていること、それは「分る」ということであった。しかしそれは、新しいものあるいはいまが分るということではなく、既に在ったもの、とりこわそうとしているもの、それをも「分る」ということである。すなわち。ものの(私たちにとっての)意味が、時代を越えて、私たちに(相対的に)分るということが前提にあって可能であったのだ。そしてそれは、つまるところ、ものに対する人の感性に信をおいていたということに他ならないだろう。

しかしながらいま、分るということが、目に見えるものを知ることのみであるかのように誤解される傾向が強いから、目には見えないそれを成した人々の営為が黙殺されてしまう。ある時代の結果は、ある時代の人々の成した結果であるにも拘らず、そして人々の成したことは相対的に分る性質のものであるにも拘らず、単純に古くて役にたたないもの、せいぜいある時代の記念碑としてのみ扱い済まされてしまうのである。

確かに一方で、古いもの、伝統(的なもの)を大事にする人たちがいるけれどもその人たちの多くは、言わば骨とう趣味的に古いものに興味を示しているに過ぎないと言ってよく(先号で書いた例のように)、構造的には、上述した役たたずとして無視する立場を裏返した見かたでしかないと、私は思う。ともに、人の営為を見ず、見ようとせず、見えるもの:結果だけをあげつらう点において何の違いもない。先号の言いかたで言えば、What だけで問うようになってしまっているのである。そして、こういう傾向が強くなったからこそ、過去と現在の間に、どうしようもない裂け目が入り、そしてそれがますます大きくなってゆくのである。「伝統」などという言葉がことさらに言われるようになるということは、その裂け目に目が向きだしたことには変りないけれども、しかしそれをWhat だけで問うている限りでは、これもまた、あの風土記の時代の人々よりも数等質が悪いように、私には思えてならない。

私はいま、ある住居の設計で、現場で大工さんと接している。三十代後半の人たちのようだ。私は驚いたのだが、いわゆる建築用語で言うところの見えがかりのおさまりについて、私の方がよく知っているのだ。

見えがかりのおさまりというのは、二つ以上のもの(材料)がぶつかったときの、そのぶつけかたの作法だと言えばよいだろう。私は設計屋ではあっても大工さんではない。作業の手順だとか材料の加工だとか、たとえ知るように努めたところで、所詮それは知識の域を出ることはない。だからいつも設計図を描いて、いま一つ頼りなく、大工さんに一目おかざるを得ない、そう思いつついままで過してきた。おさまりについても、自分でいろいろ見て学んだこともあるけれども、大工さんによって教えられたことも数多くあったのである。だから、大工さんなら、いろんな場面に見合った手練手管を知っているものだ。そう私は思っていた。見えがかり、できあがったときの見えかたについても、大工さんというのは非常に神経を使うものだ、そう思ってきた。

ところがそうでなかったのだ。至極当然だと思えること(常識的だと思えること、あるいは普通の感覚ではあたりまえなこと:それらは当然のことだと思うが故に強いて図面としては描かない)、それが当然ではなかったのである。私は困惑した。非常に安易なやりかたで、見てくれをごまかそうとするのである。表面だけつくろおうとする言うならばつくろい仕事なのだ。そこにおかれる材料に対しての(大工さんなら持っていて当然の)感覚・感性というものがまるでない。(といって、別にいわゆる技術面で下手だというわけではない。もっとも、技術というのにそこまで入れるべきだとすれば別だが。)大工さんならいろいろな実例を仮に自分がやったことはなくても当然知っていてよいと私は思うのだが、知らないのである。

どうしてなのだろう。いろいろ考えてみると、どうも最近はそういうことを気にする仕事をしないようなのだ。なぜかと言えば、いわゆる多種多様の新建材が出現して以来、それらを表面にぺたぺた張りつけるやりかたが増え、もののおさまりと言えばそれらの化粧シートの張りつけかたのおさまりだけになってしまったと言ってもよいくらいになっているからだ。れんが積を写真で撮りそっくりに印刷したシートなどがあるから、到底れんが積があり得るはずがない(と れんがを知っていれば思う)ようなところ:例えば、か細い木の柱に支えられた壁面だとか、ときには天井:に平然と張られたりする。これは大工さんだけが悪いのではない。設計屋さん自体もそうなのだ。もののあたりまえな在りかたが分らなくなっている。道の舗装に使う御影石の切石が、舗装をそのままひっくり返してぶらさげたように張られた天井を実際に見たことがあるが、これには二の句がつげなかった記憶がある。この設計屋さん、いい神経しているとつくづく思う。科学技術が進歩すると(というのはどんな重量物だって天井につるすことぐらい何でもない)私たちの石というものに対する感性までも変ってしまうとでも思っているのだろうか。そうだとしたら、それは人をばかにしたはなしである。

ものごころついたときが戦前で、以後、戦前の様を辛じて、そして戦中、戦後とめまぐるしく変ってきた時代を通して過ごすことのできた私たちの世代、その世代に属していることが幸せであったと思うことがときどきある。なぜなら、私は、戦前、戦中、戦後の生活:三代のめまぐるしく変った生活を辛じて知っているからである。もちろん、町や村、家々、つまりそれぞれの時代につくられたもの、も知っている。しかもそれは日常のなかで知っているのであって、歴史の教科書で知ったのとは訳が違う。もののつくりかた一つをとってみてもそのやりかたの変遷を身をもって知っていると言ってもよいだろう。大きく変った生活の変遷、それを幸か不幸か知っている。だから、別に子どものころから建築に関心があったわけではないが、いろんな空間、いろんな場面、(それも現代的なやりかたによるものに限らない)を体験としてもっている。そして、思いだしてみると、設計をしているとき、そういった体験のいくつかが必らず頭をよぎっている。過去の体験というなら、だれにもあるではないかと思われるかもしれないが、私たちの世代のそれには、いまのような画一化したものでない、つまり現代のものだけでないそれだ。変遷自体が体験になっている。

ところが、この大工さんの世代だと、戦前は戦中によって断絶させられた「遺物」にすぎず、戦後のやりかたしかその体験のなかにはないはずだ。おまけに戦後、戦前は意識的に切り捨てられたし、近代的・合理的やりかたが主流となる。建物も、昔からのつくりかえの理論でないやりかたのものが多くなる。言うならば、相互の連関を見失った独立・突発型とでも言うべきやりかたの建物だらけとなる。材料もまた、先に触れたような状況となる。いずれにしろそういった戦後の様は、人々の一貫して筋の通った感性によって裏打ちされたものではない。人々の感性は、むしろそうした感性を無視した大量のもののなかに埋められてしまう。人々は自らの感性に信をおくことが不安になる。この大工さんたちも、体験もなく、自らの感性に拠り考えることもしない、やることといえば、別に深くも考えずに、どこかにあったやりかたでお茶をにごす。

そして、この大工さんたちがこうなったもう一つの考えられる理由。それも戦争のせいだ。唐突にきこえるかもしれないが、明らかにそのせいだと私は思う。この大工さんたちの上にたつ大工さんたちがいないのだ。全然いないのではない。相対的に少ないのだ。その世代の農民や職人たちは、お国のために、死んでいったのである。つまり、戦前と戦後をつなぐなかつぎの世代が欠けている。それは全く人為的な、無用な断絶に他ならない。この大工さんたちには、大工さんたることを教えてくれる先輩つまり妙なことをしたときチェックする役割をもったうるさい人たちがいない、少ないのである。いつの世でも、若手の人たちは、このうるさい人たちに一定の反発を感じながら、そしてまた一定程度そのうるささの理に納得しつつ、そのなかで引き継がれるべきものは継がれ、乗り越えられるものは越えられ、その時代時代の技術として成熟していったのだ。だからそれは、前に「つくりかえの論理」と私は呼んだけれども、より正確に言うなら「乗り越えの論理」と言う方がよいかとも思う。ただそれは、決して、乗り越えるからといって「無視の論理」ではないということなのだ。そして、そういう論理を保証していたものが何であったかといえば、それは、その時生きていた人々のものを見る目、もののとらえかたの確かさであったのだ。そしてそれは、その確かさは何であったか。それは決して他から与えられた理論や理屈に頼った、いま流に言えば専門家によって与えられた確かさではなく、人々それぞれの、それぞれの感性によって裏打ちされた自前の確かさであった。私は、そう思う。(いま、各地にある職業訓練校には、大工さん養成の課程がある。ところが、聞いたところによれば、そこで教えられていることは、各土地土地で培われたその土地の大工技術ではなく、むしろそれを無視黙殺した全国一律の教科書によっているのだそうである。)

いま私が、この大工さんたちとのつきあいで感じたことは、なにも大工さんの技術に限ったはなしではないように思う。全ての局面で同じことが言えるように思う。どこにおいても、それぞれの感性に、それによって裏打ちされた自らのものの見かた、とらえかたに、自信をもてなくなってきている。もたなくなっている。裏を返せばそれは、(他)人(の感性)を信じないということに他ならない。つまり、自らのではなくもちろん他人のでもない、それとは全く別のいわゆる客観的と称する物指しで計らないと、ものが見えた気になれない、そういう状況になっているわけだ。そして、その物指しを唯一持っていると自称する人たち、それが今様の専門家 なのだ。

そしてまた、そうであるが故に、どの局面においても、「つくりかえの論理」「乗り越えの論理」すなわちあたりまえの「創造の論理」が「無視の論理」に置き代えられてしまっている。まさに風土記の作者たちの時代以下である。

おそらくいま、私の属する世代の人々は、その過ごしてきた時代体験を無視あるいは捨てることなく、自らの感性に裏打ちされた私たち自らのものの見かた、とらえかたを、より強く打ちだすべきであるように、私は思う。それはなにも、私たちだけがものごとをよく分っている、そしてそれをひけらかす、などという思いあがった意味でではない。そうではなく、つくりかえられる、乗り越えられるその対象として、その対象を強く打ちだすことだ。(もし私たちの世代自体が「無視の論理」だけでことを処理することをやり続けるなら、私たちもまた無視の対象とされてしまうだろう。)私たちが、そしてそれぞれの時代が、つくりかえられ、乗り越えられるものであったとき初めて正当な世代交代が行なわれるはずなのだ。私たちは、(若い人たちから)もっともっとうるさく思われる人たちでなければならないと、私は思う。そして、そのように身構えたとき、私たちそれぞれは、自らの感性に裏打ちされたものの見かた、とらえかたに、自信と責任を持たざるを得なくなるのである。そしてまた、そのように身構えない限り、私たちのものごとの「分りかた」自体、極めてひとりよがりな、あたかも幼児語的段階に止まり、決して「自然言語」としては通用しないだろう。

あとがき

〇前号あたりから、「感性」ということばを表にだすようにしてきている。このことばを表に出すには少しばかりためらいがあった。しかし、いろいろ考えてみて、やはりこのことばを表に出した方がよいと思うようになったのである。なぜためらったかといえば、「感性」などという言わば個人的なことばをもちだしたとき、通常ひきおこすであろうある種の誤解を気にしたからに他ならない。けれども、つまるところ私が言い続けたいのは、現在あたかも常識の如くに言われ行なわれていることどものおかしさについてであり、そのおかしさに気がつくには私たちの「感性」に拠るしかないのであるから、そのことばをもちださないということは私の考えかたから見て、つじつまのあわないことになってしまうのである。もちろん、ここでもちだす「感性」が、皮相的な、言わば皮膚感覚的な意味あいでないことはお分りいただけると思う。

〇ところで、ふと私にちのまわりを見まわしてみたとき、自らの感性に拠って(おかしさについて)思うところを述べる人たちが、私の経験では、いつでも、またどこでも、小さくなっているように思えてならない。そんなこと言って、先例があるの?とか、それが正しいという(目に見える)証拠は?などと言われてビビるのである。考えてみれば、王様の裸を(見えた通りに)指摘したのは子どもであって、王様に対して裸でないと思わせた(信じこませた)のも、見えている裸を裸として見なかったのも大人であった。そしてまた、(多少とも思うところのあった)大人は、自分の家の他人に知られないところで、つぼに向って「王様の耳はロバの耳」とどなるのがせいいっぱいだった。

〇久しぶりに、中野の人にちに会うために東京へ出た。その帰りの列車のなかで読んだ新聞の評論が私の目をひいたので、その一部をそのまま次に書き写してみる〈毎日1月23日夕刊山田宗陸〈虚国〉日本を撃つ:現代短歌に寄せて)。

俳句と短歌は全く別物だが、主として俳旬を例に、日本の伝統的な短詩形を第二芸術として批判しさった論は、たしかに鋭利明快で、戦後の一つの性格であった近代主義においてきわだった説であった。 しかしいまになって、戦後を死なせ、あるいは日本を死なせたものが、ほかならぬ近代主義による近代化であったことも、また明白である。

そして短歌の世界で、近代化機構の乾燥度に対する感性の批判、情念によるプロテストが存在することは、上に見てきた(注:引用略)とおりである。 なにも近代だけではない。どの時代にもその時代の合理主義があった。 時代がゆきづまったとき、合理のパラダイムに挑んだのは、感覚の反乱であった。

すべての短歌がそうであるとは、もとより言わない。 道浦母都子『無援の抒情』(では)六八年の全共闘運動に参加し、やがてその新左翼の「党」の荒寥に傷つき、ひとり時にその傷をこするように、時になめるように〈無援の抒情〉を、一首一首、紡ぎだしている。

人憎まねば立ち直れぬのか弾きて不意に涙あふるる

生きて会う人の苦しみ悲しみの極みのごとき原色を見つ

蒼ざめし馬にまたがり逃がれゆく雪の降る夜のわが幻は

新左翼の向こうには当然に旧左翼がある。後者から前者への過程が、近代の生んだ革命党のマイナスの面のひきつぎにすぎなかったことは、だれの目にもあきらかである。〈無援の抒情〉は、たんに特殊な政治的ラジカリズムの局面にだけうかんでいるのではない。それはあきらかに近代のパラダイムヘのーいまは〈無援〉かもしらぬが一感性の反乱の一部である。 無援の抒情だからこそ、あげて近代のパラダイム機構である現代日本を、普遍的に撃つところに立っている。

・・・・・・・・ たんに現代を、前衛を、論じ歌うものを、わたしは信じない。たんに古代を、原始を、論じ歌うものを、わたしは信じない。その二つを結ぶ「もがり縄」こそが、「虚国(むなぐに)」日本を撃つのである。

〇中野の人たちとの雑談のなかで、先号の峠道の話にからんだ話題になった。その人は諏訪の人で、小さいころ八ヶ岳のふもとを歩きまわったとき、山と山の聞の切れこんだところを「きれと」と呼ぶということを教わったのだが、そういうところに建っている山小屋が、知らない間に「キレット小屋」などと、あたかも外国語のように言われているのに気がついたというのである。私もそう言われて、山と山の切れ目の呼称にそういうのがあったのを思いだした。大学に戻って二三の人に尋ねてみたところ、ドイツ語じゃないの、という答がかえってきた。手元にあった国語辞典をひいたところ、「きれっと、きれと:切れ処」としてひらがなでちゃんとでていた。

〇碓氷峠のふもとへ出かけた。早春のようなうららかな日和が再び冬型へと急変するときに丁度ぶつかったらしい。平野のまんなかで風が急に荒れだし、いままで遠くに春のようにかすんでいた赤城山をはじめとする平野を囲む山々に、それこそ見る見るうちに一見して雪雲と分る灰色の雲がかかりだし、それもうずを描くように激しく動いている。碓氷峠:妙義山に近づくと、風はますます強く、ときどき日差しが雲にさえぎられるようになり、風花も舞いだし、ついにすっかり雪雲の下に入りこんでしまった。雪片が斜めに無数の筋を描いて吹き飛んでゆく。ついさっきまでの小春日和がうそみたいである。一瞬のうちの吹雪模様。妙義ももうすっかり見えない。私がいささか驚いているのに気づいた訪問先の奥さんの、「ふっこしだから直ぐやみますよ」ということばをきいて私は思わず、「これ、ふっこしって言うんですか?」と尋ねつつ、ほとんど同時に「吹っ越し」という字が頭のなかに浮んできた。どうやらそれで間違いないようであった。山あいの「きれと」から、山の向うの冬が疾風(はやて)の如く「吹き越し」てきたのである。気象学的に言えば、寒冷前線が山なみを越えるときの一時的現象なのに違いない。この辺のこどもたちは、こういうとき、「はーて(あるいは、はあて)が来た」とも言うのだそうである。これはおそらく「はやて」のなまりではないだろうか。私は、あたりの光景に感嘆するとともに、こういうことばの根ざすリアリティへの確かさに驚嘆した。

〇いずれ、皆様がたそれぞれの「通信」も載せさせていただければ、などとも考えています。

〇寒いなか、皆様のそれぞれなりのご活躍を祈ります。

1982年2月1日 下山 眞司

平面図 上:妻室 下:東室

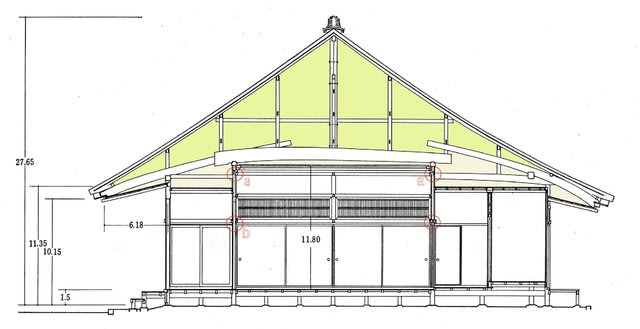

平面図 上:妻室 下:東室  東室 断面図

東室 断面図

新薬師寺本堂 正面

新薬師寺本堂 正面

①平三斗(ひらみつと)

①平三斗(ひらみつと)  ②出三斗(でみつと)

②出三斗(でみつと)

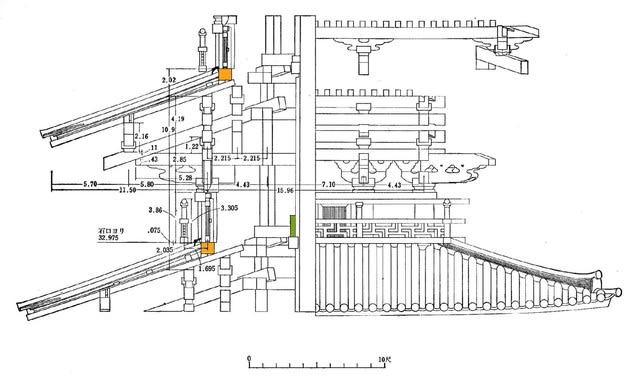

中国現存最古の仏教寺院 仏光寺(857年)断面図 図像中国建築史より

中国現存最古の仏教寺院 仏光寺(857年)断面図 図像中国建築史より

図は文化財建造物伝統技法集成より

図は文化財建造物伝統技法集成より

堂内東側 日本の美術 №198 鎌倉建築 より

堂内東側 日本の美術 №198 鎌倉建築 より

現状平面図

現状平面図

現状断面図

現状断面図

梁行断面図

梁行断面図 平面図 方位:下が南

平面図 方位:下が南 全景

全景

現状梁行断面図

現状梁行断面図

現在の外観 寺社建築の鑑賞基礎知識(至文堂)より

現在の外観 寺社建築の鑑賞基礎知識(至文堂)より

[図は左が南]

[図は左が南]

架構の見上げ 下図矩計図に対応する部分

架構の見上げ 下図矩計図に対応する部分

柱 底部の通気口(通気溝)

柱 底部の通気口(通気溝)

平面図

平面図 桁行・梁行断面図 建築史基礎資料集成七仏堂Ⅳより

桁行・梁行断面図 建築史基礎資料集成七仏堂Ⅳより 床組伏図(文化財建造物伝統技法集成 より)

床組伏図(文化財建造物伝統技法集成 より)

桁行断面図

桁行断面図 梁行断面図

梁行断面図 平面図

平面図  外観 頭貫の下に見える横材は飛貫

外観 頭貫の下に見える横材は飛貫

三門正面

三門正面 禅堂 写真は日本建築史図集より

禅堂 写真は日本建築史図集より

全景 日本建築図集より

全景 日本建築図集より 平面図・断面 日本建築史図集より

平面図・断面 日本建築史図集より

桁行断面図

桁行断面図 梁行断面図

梁行断面図

平面図

平面図  桁行断面図

桁行断面図  梁行断面図

梁行断面図 梁行断面図 正門部

梁行断面図 正門部 庇部(外陣)

庇部(外陣)

「大言海」昭和7年発行 合資会社冨山房

「大言海」昭和7年発行 合資会社冨山房 「大言海」より

「大言海」より

天井見上図 断面 平面共に日本建築史基礎資料集成十六書院Ⅰより

天井見上図 断面 平面共に日本建築史基礎資料集成十六書院Ⅰより

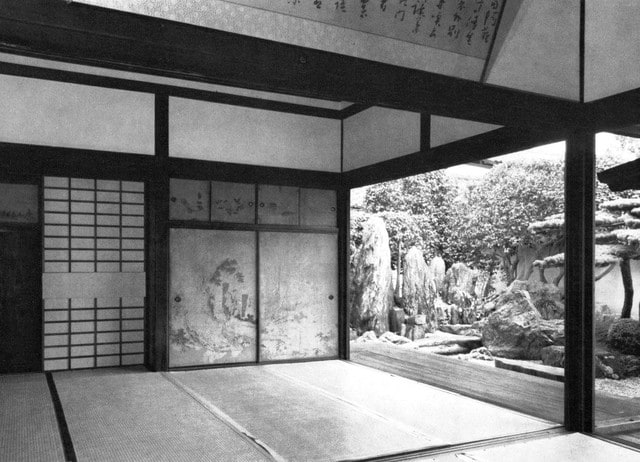

方丈の南面 広縁 修理工事報告書

方丈の南面 広縁 修理工事報告書  原色 日本の美術10より

原色 日本の美術10より 日本建築史基礎資料集成 十六 書院Ⅰより

日本建築史基礎資料集成 十六 書院Ⅰより

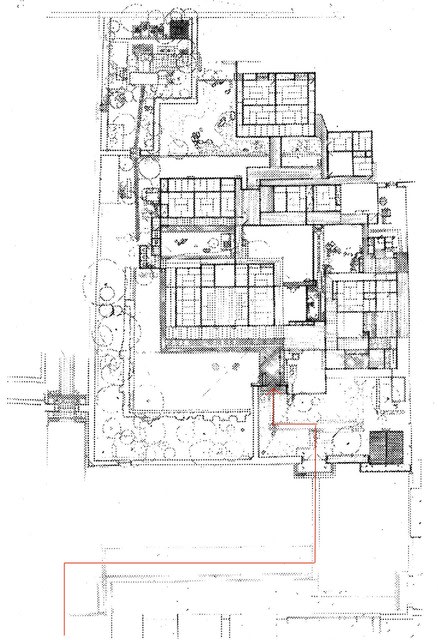

平面図 平面・断面共に日本建築史基礎資料集成 十六 書院Ⅰより

平面図 平面・断面共に日本建築史基礎資料集成 十六 書院Ⅰより

矩計図 日本建築史基礎資料集成 十六 書院Ⅰより

矩計図 日本建築史基礎資料集成 十六 書院Ⅰより

松本城 平面図 断面図 建築史基礎資料集成十四城郭Ⅰより

松本城 平面図 断面図 建築史基礎資料集成十四城郭Ⅰより  龍吟庵 方丈 桁行断面

龍吟庵 方丈 桁行断面  梁行断面図

梁行断面図 配置図 重森三玲 実測図 日本の名園より

配置図 重森三玲 実測図 日本の名園より 配置図 西澤文隆実測図集 日本の建築と庭園より

配置図 西澤文隆実測図集 日本の建築と庭園より

室中 北面(仏壇側)建具を払ってあるので、大書院も望める。

室中 北面(仏壇側)建具を払ってあるので、大書院も望める。

にわ~ちゃのま北西隅 水まわり

にわ~ちゃのま北西隅 水まわり

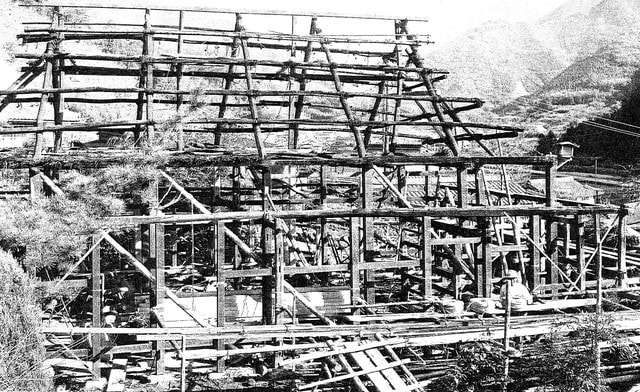

復元組立中の床組

復元組立中の床組

ちゃのま~おもて 境を見る 手前はにわ

ちゃのま~おもて 境を見る 手前はにわ

日本の民家 3 農家Ⅲ(学研)より

日本の民家 3 農家Ⅲ(学研)より 復元 架構組立中

復元 架構組立中 架構模型 全景

架構模型 全景 架構模型 部分

架構模型 部分