PDF「筑波通信 №9」1982年12月 A4版15+2頁

「筑波通信 №9」 1982年12月

今日のない明日・・・・「近代化」ということ・・・・

新幹線は沿線を発展させるか・・・・鉄道と地域の「開発」

上越新幹線が開通した。

開通を数週間後にひかえた新聞紙上では、開通にいたるまでのいろいろな裏ばなしが特集で組まれていた。例のごとく、政治がらみの生ぐさい話である。その記事のなかで私の目をひいたのは、ある駅が決定されるにいたった経緯:その解説であった。三国山系から越後平野にさしかかった最初の駅の位置についてのものである。それは在来の上越線の一小駅に設定されている。それゆえ、政治がらみの駅なのではないかという疑惑があるというのである。これに対して、それは全く技術的な検討の結果であって、政治的な圧力などによって決まったのではない、というのが国鉄側の説明であった。そして私の目をひいたのは、この「純粋に技術的な検討の結果」ということばであった。

それによると、ある標高で三国山系をぬけでた列車の、そのスピードと安全を保つべく、こう配、カーブを地図上で検討してみたところ、妥当と思われる線が決ってきた。そしてその線上に上越線の交点を探したところ、それがその小駅の近くだった、というのである。技術的に合理性が追求されたのならば、やむを得ない結論なのかもしれない、大概の人はそう思って納得し、いささかふにおちない思いを抱いた人たちでも、なにやらむづかしそうな技術的な解説などもちだされると、それに対抗できる反論の用意もまたなかなかむづかしいと思うから、結局うやむやのままになってしまう。「技術」だとか「専門」だとかいうことばはまるでいまでは魔法のことば、そのひとことで大抵の人は恐れをなして口をつぐんでしまう。

だが、この国鉄の説明に素直に従うと、上越新幹線はその路線の決定に際し、いわば山越えの技術的解決にのみ熱心で、どこの土地:町を通るか、駅はどこがよいか、といったことは特に考えてはいなかった、ということになる。通常の感覚で考えるならば、これではものごとの順序が逆ではなかろうか。つまり、鉄道を敷設するのであるから、まずその鉄道の通過地点をいろいろ考える、そしてそのためにはとこでどう山を越えるのがよいか、それにはどう技術的に対応しなければならないか・・・・ざっとこういう具合に話がすすむのがあたりまえではないか。先の国鉄の説明では、新幹線の目的は単に山を越えることにだけ意味がある、そんなことにもなりかねない。

しかしふと考える。この国鉄の説明は少しもうそは言ってない、本音なのかもしれない、と。確かにはじめから通過経路が考えられなかったわけではなく、ちゃんと考えはした。ただそのとき考えのなかにあったのは、始点の東京、終点の新潟、そして途中の主だった分岐点の大宮、高崎などだけで、その他のところはあくまでも単なる通過点(主目的を達するためにやむなく通りすぎる途中)にすぎない、そう考えられていたと見ることもできるかもしれない。そもそも、新幹線網という思想がそういうものなのだからである。主目的は東京と新潟をいかに速くつなぐかにある。途中は、いわばついでなのだ。

しかし、新幹線の思想がどうあれ、鉄道というものに対して、人々は近代以降鉄道というものがはたしてきた効果・役割についてのバラ色の夢を持ちたがる。鉄道が通り駅ができ・・・・そしてそこには繁栄がある。幾多の例でそうなった話を人々は知っているから、そうなることを夢みて誘致合戦が行われ政治家がからんでくる。世のなかもまた、鉄道というとすぐに政治色で見るようになる。だが、「途中はついで」の新幹線に、近代の鉄道がはたしてきたと同じような発展の期待を、その沿線の人々は持つことができるのだろうか。私にはそう思えない。

近代になっての鉄道の敷設は、たしかに世のなかを変えてきた。鉄道があるかないかは、その町の繁栄の度合に大きく影響した。鉄道が通ってしまったために、考えもしなかったほどの繁栄をみた町もあった。鉄道はその通過する沿線を発展させてきた。いまでは、鉄道を通すことが新たな「開発」を促進させる、というのがあたりまえなこととして理解される。

だが、一概に鉄道と言っても、その敷設にあたっては、どうも明らかに異なる二つの思想があったように、私には思えてならない。一つは、先に書いた「新たな沿線開発」の促進を目的とする思想である。最近の東京西部から神奈川へかけての田園都市線の新設などは、その思想に拠った典型だろう。けれども、全ての鉄道が当初から、このような未開の地の開発を目ざしていた、と思ってしまっては、どうもまちがいであるように私には思えるのである。

江戸期の関東平野のありさまを示した地図を載せました。この図と、お手元の地図帳とを、あわせ参照しつつお読みください。

![]()

![]()

東武鉄道・・・・もうからない鉄道

東京の浅草を起点にする東武鉄道伊勢崎線という私鉄がある。日光に行くので知られている。ことによると、日光に行くことだけが知られていて、伊勢崎線などという名称は知られていないのかもしれない。浅草を出た電車は、途中で伊勢崎行と日光行の二線に分れる。伊勢崎行が本線の伊勢崎線で日光行は支線であり、この日光線は本線より大分おくれて開通したのだが、おそらくいまはこちらの方がよく知られているはずなのだ。いまは途中まで地下鉄日比谷線と相互乗入れをし、沿線も宅地化が進行しつつあるが、それも昭和三十年代の後半になって住宅公団の大団地が田んぼをつぶしてつくられるようになってからで、そのころまでは、東京の町を出るとすぐに、窓の外一面に田園風景がひろがったものであった。いまでも、沿線からひとかわはずれ、あるいは東京を少しはなれると、あいかわらずの風景が残っている。田園のなかを、いまはもうめったには見られない旧型の電車が、これも昔ながらの音をたてて走っていたりして、いまや一つの風物詩のおもむきさえただよわせている。

東武鉄道というのは、その営業キロ数で関東一の規模を持つ私鉄である(約500kmに達し、キロ数では全国で一・二位を競う。因みにバス路線も長大で、近年減ってはいるが、それでも約3500kmあるという)。伊勢崎線、日光線の他にも多数の線があり、そのいずれもほとんど田園地帯のまんなかを走る、言いかたは悪いが、田舎電車である。沿線に、東京へ通う人たちの家がたてこんできたのも極く最近で、敷設以来半世紀以上もたってはいるのだが、その間ずっと田園のなかを走り続けてきたのである。ということは、この鉄道は敷設以来長期間、今日的な意昧での沿線開発という役割ははたしてはこなかったということになる。実際、その走っている地域は埼玉、栃木、群馬に重心があり、また沿線は田んぼで住宅むきな土地ではないから(いまでは田んぼでもなんでも平気で家を建てるけれども、そうなったのはつい最近のことだ)、開設当初のありさまは決して「開発」にむいているなどとは言いがたかった。

実は、この鉄道のこういう特徴、そしてその一大起点が浅草という山の手線からはなれ、いささか不便な地にあること、について、まえまえから私は不審に思っていたのである。(この不審は、少し大げさに言うと、子どものころにまでさかのぼる。ご多分にもれず、私も電車が好きだった。いまでこそ東京近郊を走る電車はみなきれいだし差が見られないが、私の子どものころ、京王線、西武線、東武線のおそまつさは定評があった。東横線、小田急線、井の頭線に比べるとどれも田舎電車、おんぼろであった。従って、私たち電車キチには評判が悪かった。当時の私たちに分ったその理由は極めて単純にして明快、もうかっていないからさ、というものであって、なぜもうからないのか、その理由にまでは思いがいたらなかったように思う。この格好いい電車、おんぼろ電車の差は、その路線敷設の理由:動機の差一一これから書こうとしていることに連なるのだが一一によるのだと気がついたのは、ずっとあとのことである。)

ではいったい、この鉄道は、なにを目的として敷設されたのだろうか。

東武鉄道伊勢崎線は、浅草を出たあと、北千住、草加(そうか)、越ヶ谷(こしがや)、春日部(かすかべ)、杉戸(すぎと、現「東武動物公園」)、・・・・このあたりまで田園の宅地化が及びつつある・・・・久喜(くき)、・・・・久喜で東北本線と交わる・・・・加須(かぞ)、羽生(はにゅう) このルートは江戸期の「日光道中」に大体重なる。・・・・ここまで埼玉県そして利根川をわたり群馬県に入る・・・・館林(たてばやし)、足利(あしかが)、太田(おおた)、そして伊勢崎(いせざき)の順に走る。 途中春日部で野田線(のだせん。高崎線大宮から春日部を通り常盤線の柏、総武線の船橋へと走る)、杉戸で日光線、羽生で高崎線熊谷へ通じる羽生線、館林ではそれより北、渡良瀬川をわたり栃木の佐野へ通じる佐野線それとは逆にほほ利根川に平行し小泉(こいずみ)を経由し太田へ直行する小泉線、そして太田では桐生(きりゅう:群馬県)へ行く桐生線、といった具合に実に多くの支線を分けている。地図を見ると分るとおり、関東平野の中央低地部から利根川を越え、赤城山をはじめとする平野外縁・北辺の山々のすそ野へかけて、その大地の上に点在・散在する大小の町々を、この鉄道は実にこまめにこまやかに、一つ一つつないでいるのである。

この他に、東武鉄道には、東京・池袋から秩父へ向う東上線がある。大体昔の川越街道に沿っている。これも、旧くからの町々をつないでいる。

一方、この地域を走る国鉄線は、東京・上野から、浦和、大宮、熊谷、本庄を経て高崎へ出る高崎線、その途中の大宮から分れ、久喜、古河、小山、宇都宮・・・・とぬける東北本線、そして高崎の先、前橋から伊勢崎、桐生、足利、佐野、そして東北本線小山へと至る関東北辺の赤城・足尾・日光連山のすそをまいて走る両毛線(りょうもうせん。上毛野:かみつけのと下毛野:しもつけのを結ぶゆえ両毛という。上毛野はいまの群馬県、下毛野は栃木県あたりをいう。)、この三本があるだけである。

参考に載せた地図には「下野国」「上野国」と書きそれぞれ「しもつけのく」「こうづけのくに」と読みがなが付いている。「毛」をぬいて書く表記法が慣習化してしまう一方、読みかただけは元どおりに行われた結果だろう。子どものころ、なぜそう読むのか不思議に思ったことがある。なお、「こうづけ」は、もちろん「かみつけ」の音便である。

地図を見るとすぐに分るのだが、この国鉄東北本線の東側にあたる部分には、太平洋岸沿いの常磐線までの聞、国鉄線は一本もない。わずかにあるのは、その地域の北辺を走る水戸線があるだけである。これはあとで詳しく書くつもりだが、この地域(それは関東平野の東半分を占める広大な地域である)は、ながい間鉄道というものに縁がなかった。同様に、この三本の国鉄がかたちづくる三角形のなかも、関東平野の西北部を占める利根川をはさんだ豊かな田園地帯なのだが、ここもしばらくの間鉄道に縁がなかった。そして、先に東武鉄道の通過地点として列挙した土地は、まずどこも、このいち早く敷設された鉄道:国鉄とは縁のない所であったことが分るだろう。東武鉄道がなかったとき、これらの土地へは国鉄だけを使って行くとなると大変であった。このことはいまでも同じであり、東武鉄道のやっかいにならない限り、これらの町へはなかなか行きにくい。この地域の交通は(明らかにもうかるわけはないのだが)東武鉄道が補っているわけなのだ。

二・三分も待てば電車が自然と来てくれる都会に住みなれてしまうと、鉄道の偉大さ・ありがたさをつい忘れてしまう。私が住む筑波研究学園都市は、先の鉄道空白地帯:関東平野東半分の東端に位置している。学園都市などというとすぐ都会風な姿を想像するかもしれないがとんでもない。もともと、どの駅を最寄りの駅と呼んだらよいか、首をひねってしまうほど、どの駅からもはなれている。いまだってバスが通うようになっただけで基本的には少しも変っていない。自動車が普及しだす前・・・・それはほんの10年前なのだが・・・・大げさにきこえるかもしれないが、ここには江戸時代が残っていたのである。最寄りの駅がないわけではない。しかし、駅からあるいは駅まで、10kmなどはざら、ことによるとどの駅へ行こうにも3 ・40kmは歩かなければならない所がいっぱいあった。バスがほそぼそと通い、車が普及したからそれほど気にもならなくなったが、これも基本的にはなにも変っていない。鉄道がどこにも通っていない時代にはどの村もまあ均等にどれかの街道や舟運路に面していたが、鉄道が通じた結果、逆に[辺地]が生まれてしまった。辺地とは、言わば相対的な概念なのである。この土地に住むようになって、それこそはてしなく続く大地の上に、これもはてしなく散在する村々を見出して、この大地のふところの深さに驚嘆した。いくら車で走っても、えんえんと同じような風景が続くのである。その深いふところのどこにも人が住みついている。それがあたりまえなのだが、都会に染まってしまっていた私には、このあたりまえに住んでいるという極くあたりまえなことが、衝撃的でさえあった。そして私は、私の不明を思い知らされた。

ところで、いまここで次々にでてきた地名の内、いま東京に住んでいる人たちのどれだけが、どのくらいまで知っているだろうか。ことによると草加はせんべいで、足利や伊勢崎や桐生はそこで産する織物:めいせんで、そして館林はぶんぷくちゃがまで・・・・といった具合に、その土地がらみの物や話で知っているだけで、そこへどうやって行くのかとなると一瞬とまどうのではなかろうか。まして加須などともなれば、読めもしないだろう(もっともいまは東北自動車道の入口があるので知られだした)。関東では関西とちがって国鉄への依存度が高いから、たとえ私鉄が発達していても、私鉄の駅名:私鉄の通る土地の名の知名度は低い。おまけに国鉄沿線の方が圧倒的と言ってよいほど発展してしまっているから、これらの町々の名は、ともすれば忘れられかかる。

たしかにいまこれらの町々の名の知名度は低くなりつつあり、なかにはさびれかかっている町もある。けれども、これらの町々は、いまの姿とは比べものにならないと言ってよいほど、ほんのつい最近まで栄えていた、それなりに知名度の高い町々であっだ。これらの町々は、近世まで(鉄道という新しい交通手段が導入されるまで)交通路上の要所として、いま以上に繁栄していたのである。

だが私自身がこのことに気づいたのは数年前のことだ。筑波から埼玉平野の中央部へ向って車を走らせていたとき、「加須」という場所に偶然さしかかった。見わたすかぎりの田んぼのなかに突然島のような家々のかたまりが見えてくる。そして、うらさびれた風情の(しかし少し手を入れればそれなりの格好となる)街なみが続く町なかにとびこんでしまった。明らかに街道すじの町だ。どうしてこんな所に、と私はとまどった。かなり広い構内を持つ駅まである(東武伊勢崎線の加須駅だというのはあとで知った)。そして、あとで調べてみてはじめて、そこが近世までの交通の一要所であったことを知らされたのである。「加須」と書いて「かぞ」と読むと知ったのもそのときである。そしてそのとき、加須だけではなく、先に書き連ねた東武線の諸駅がほとんど全て、鉄道以前から、というより鉄道に拠るのではなくして、栄えていた町々であったということも知ったのである。

私がこのことを知らなかったのは、そして多分大かたの人が知らないというのも、私の(あるいは大かたの人々の)関東平野についての知識:それぞれの人々の頭のなかにある関東平野の地図:というのが、鉄道の網目、しかも国鉄のそれによって構成されているからに他ならない。それに加えて、鉄道:国鉄が通ってかれこれ一世紀に近くもなると、現状があたりまえに思われ、今栄えている所が昔からずっと栄えていた、国鉄沿いが昔から交通の要路でめった、そういう錯覚をも持ってしまいがちだからである。ある意味ではこういう誤解もいたしかたない。かといって、誤解を放っておいてよいわけではない。

なぜ浅草が起点になったのか‥‥関東平野の繁栄:その昔といま

そこで、あらためて関東平野の地図を拡げて見てみよう。そしてこの地図の上から鉄道線路という線路を全てとりはずしてみる。ついでに今栄えている町々の地名だけ残して(たとえば〇印に地名を付すことにして)その市域・町域を示す図上の表示(市街化部分を示すしるし)をもとり去るともっとよい。そこにいったい何か見えてくるか。学校の教科書の地図帳でそれを試みてみる。そうすると、地図の上の平野を表わす一面の黄緑色のなかに、そこを貫流するいくつもの河川が見えてくるはずである。それらの河川は、水の流れという自然現象ゆえ、平野の外縁をかたちづくる山々から海:特に東京湾へ向って走っている。図式的に言えば、東京湾をかなめにした扇の骨のような具合に河川が平野を刻んでいる。利根川だけがその全体の大勢をはなれ東進している(もとはといえば、やはりこの川もこの大勢に従い東京湾にそそいでいた)。

そしてこの東京湾にそそぐ諸河川のいわば集中点に東京:昔の江戸:の中心がある。よく見ると、東京から地方へ通う道もまた放射状に、めったなことでは河川を横切らずほぼ河川と河川との間を河川に並行して走っていることが見えてくる。今の国道も(所々でバイパスが通ったため変ってはいるが)そうなっている。そして、その国道のほとんどは、江戸期の諸街道を踏襲したものだ。そこで、先に書き連ねた一連の町々の所在を見なおしてみる。するとこの町々はこれらの街道の上に位置していることが分る。

次に、(これはただ地図帳をながめているだけではだめで、ある種の発想の転換を要するのだが)、鉄道敷設以前の陸上交通以外のもう一つの交通手段:水運・舟運の経路をこれに重ねてみる。関東平野を貫流する諸河川は、単に農業用水としてだけではなく、同時に(ときには農業用水としてよりも)交通・通運の要路としての役割をもたされていたのである。利根川に、壮大な高瀬舟が通っていた(高瀬舟は京都・高瀬川だけのものではなかったのだ)。利根川を東京湾に流入させず東進させた江戸期の大事業も、単に江戸を洪水から防ぐという目的だけではなく、舟運路の一定水位化を目ざすものだったという解釈が最近では有力だという。かくして、地図上に陸路、水路という二種類の交通網が描かれることになる。

自然河川の他に、いくつもの人工河川をつくり使用した。加須の近くには17世紀中ごろにつくられた葛西(かつしか)用水やいくつかの「堀」がある。

そこで更にあらためて先きほどの町々の所在をながめてみる。もう明らかなように、これらの町々:いまは忘れ去られようとしている町々:のほとんどが、この二種の通運路と深い関係にあったことが判明する。江戸の町の(あるいは鉄道敷設前の東京の)生活を保証する物資の集積地、商業の町としてそれらは栄えたのであり、江戸(幕府)はそのためその通商路の整備に腐心したのでもある。

では、江戸に向った物資は、江戸のどこに向ったのか。当然のことだが輸送量では舟運にはかなわない。食糧をはじめとする生活物資も、建築資材の木材も・・・・そのほとんどは舟運によった。そして、それらの江戸での集積地、それが隅田川沿いの一画であった。いまの浅草かいわいである。「蔵前」という地名は端的にそれを示している。蔵が軒をならべていたのである。その少し下流に「木場」がある。関東平野を下ってきた木材、海運によって関東諸国以外から運ばれてきた木材がここに集められた。とにかくこの一帯は人通りもはげしく、にぎわっていたのである。遊興地も、そこに集まる人々を相手に生まれ、にぎわいをみせた。

今年の通信第3号「水田の風景」のなかで、大ざっぱではあるけれども、関東平野の開拓の手順をながめてみた。けれどもそのときには、いまここでみたような交通網のはなしには全く触れなかった。それではほんとは片手おちなのだ。平野の開拓と交通網の整備は互いに関連し、並行していたのである。関東平野の全域に目を配りつつ計画的に開発が行われたのは、江戸期に入ってから、江戸に都をつくりだしてからである。江戸の町の自給自足体制の確立のためには関東平野(当代随一の穀倉地帯)の掌握が不可欠であり、その政策の一環として、新田開発(利水・治水計画をともなう)と輸送網の整備は並行したのである。しかし、こういう書きかたはほんとは正しくない。これらの政策は、江戸に町をつくりだしてから考えだされたのではなく、むしろ、こういう施策をほどこせば江戸に町がつくれる、という計算が先にあったと見るべきだからである。つまり、関東平野が開拓さえすれば豊かな穀倉地帯になし得る可能性を秘めた土地であることを見通し、それさえ掌握すれば絶対的と言っていいほどの自給自足体制が確立できるとの確かな見通しを持ち得たからこそ江戸に幕府を構える決断がなされたのであり、そしてそれが実際そのとおりであったからこそ、徳川は三百年という長期にわたって生きながらえたのだということができるだろう。その三百年間に、この関東平野の上に、当時としてでき得る限りの整備がほどこされた。江戸の町の成熟と相たずさえて、江戸の町と持ちつ持たれつの関係のなかで先にかかげた(いまは忘れ去られつつある)町々も、それらを網の目のようにつなぐ通運路もまた成熟していった。

そして明治が来る。この平野の上にも「近代化」の波が押しよせる。

明治に入り、この平野の上にも鉄道の敷設が計画され実施にうつされはじめた。いま、それらの鉄道をほほ敷設順に記してみよう。

1881年(明治11年)民間の日本鉄道KKが設立され、その会社によりまずいまの高崎線が1884年に開通し、翌年1885年東北線が大宮と宇都宮の間で開業する。これらはいずれも東京と信越、東京と東北・奥羽を結ぶといういわば国家的なスケールの計画の一環であった。高崎線の路線はそのときまでの最重要陸路の一つ中山道をほぼ踏襲しているけれども、東北線は大宮から分れているため、既存の街道とは無関係なルートを通っている。先にも書いたが、陸路の多くが河川の横断を極力避け、ほぼ河川に並行しているのに対し、東北線はむしろそれらに直交するような形で平野を横切っているのが地図の上に認められる。そしてその結果、東北本線は既存の町をはなれて通ることになった。

それよりほんの数年おくれて、1888~1889年にかけ、両毛鉄道:いまの両毛線が開通している。これは、もとから在った街道(旧くは古代の東山道にまでさかのぼる)に沿って既存の栄えた町をつないでいる。ただ、先の二本(高崎線、東北線)が東京と地方を結ぶことを意図しているのに対して、これは前橋・伊勢崎・桐生・足利・佐野・栃木・小山という具合に、江戸時代に成長した江戸とをつなぐ通運路の端末の拠点の町:平野外縁の山々のきわ、水路としての河川のそばにできあがった町々を横につなぐ役割だけを持っていた。いわば地方線なのである。

1884年からわずか五年ほどの間に、はじめに書いた現国鉄の三角地帯が形成されたわけである(因みに、前橋から先のいまの上越線は大分開通がおそく1931年になってからである。信越線全通が1893年だから、実に38年後のことだ。上越線が開通するまでは、新潟は長野よりも遠かった。鉄道による経済的波及効果、いわゆる近代化という点で、新潟はその分だけおくれをとったということができるだろう。もしかしたら、その苦い経験が上越新幹線を我れ先に建設させようという政治的行動の動機になっているのかもしれない)。

鉄道敷設の経済効果は極めて大きかった。物流の構造改革が成されはじめたのである。大量輸送機関であった舟運も鉄道の速さにはかなわない。集積地が変りはじめる。平野の西半分は、それでも、まだよかった。鉄道がほぼ従来の街道沿いだったからである。それまでの大動脈であった東部の河川すじは真向からその影響を受けだした。上流で舟運路に直交する鉄道に、荷がさらわれだしたのである。当然、町々の拠ってたつ基盤がゆるぎだす。鉄道の通った町がうらやましく思われる(生活が乱されると鉄道の敷設に当初反対した人々が多かったわけであるが、それが後悔にかわったという話もめずらしくない)。

両毛線のはたした、あるいは目ざした役割が何であったか、よく分るだろう。

こういう状況の大変化にみまわれた関東平野の東半分、かつての繁栄の中心地帯、そして最初の鉄道計画の恩恵に浴さなかった地帯で、鉄道への願望が高まってくる。そしてそれに応えるべく計画されたのが東武鉄道伊勢崎線であった。

伊勢崎線は、東北本線におくれること20数年後、1907年(明治40年)に全通している。支線日光線はずっとおそく1929年(昭和4年)、それより前の1913~14年(大正2~3年)にかけて桐生線、佐野線が開通した。

平野の西部に重心をおいた鉄道敷設以来およそ四半世紀、国の近代化政策とともに産業構造も大きく変りはじめ、鉄道の沿線が繁栄の中心になりつつあった。かつての繁栄の中心であった舟運に拠った商業町、街道沿いの町々はさびれはじめていた。それらの町々のまわりで生産されるもの、その集積地としての役割で町々は栄えた。しかし、その役割はみな鉄道沿いの町々に奪われだしていた。東武鉄道は、まさにそういったさびれはじめていた町々の、夢よもう一度という期待、町々にある既存の生活の維持への願い、を背負って建設されたといってよい。鉄道の経営者の願いもまた、それらの町々の人々の既存の生活の繁栄とのいわば共存共栄にあったと見てよいだろう。

そのように見るとき、その路線経路の決定理由が自ずと明らかになってくる。すなわちその路線は、かつての重要な通商路であった舟運路や街道すじ、しかも当初の鉄道敷設計画においては不幸にも見捨てられてしまった通商路、その代替機関として建設されたのである。背後には、それを支えてきた町々の生活があった。だからこそこの鉄道は、かつて繁栄の中心であった町々を一つ一つていねいにつなぎ、最終的にはこれもかつての終着駅、一大集積地にして繁華な場所すなわち浅草へ到着する。起点は浅草でなければならなかったのである。

この鉄道の第一の目的が、かつての繁栄の復興をねらった、あるいは少なくとも、「近代」からとり残されかかった関東平野の東半分に点在する既存の町々の人々の生活の維持・救済にあったということは、日光線の開通時期を見てもわかる。いま東武鉄道のドル箱路線である日光線の開通は、先に見たように、本線開通より20年以上もあとのことだ。これが現在なら、もうけにすぐつながる日光線の方が先に着手されるだろう。観光で商売をしようなどという発想が、当初全くなかったと言ってよい。つまり、鉄道開設にあたって、沿線に新たな変化を生もうなどという発想はさらさらなく、あくまでも、かつてのあるいはそのときまでの人々の生活を維持持続させることに意義を見出していたと理解できる。言うならば「保守的」なのである。だが、そうであるが故に、決して既存の生活、既存の繁栄を越えて急激に発展することなどは期待できず(なぜなら、既存の繁栄がしがらみとなって、「近代化」しにくいのである)、その意味ではもうかることも期待できなかった。

ここでもうからないと書いたのは、あくまでも相対的な意味、すなわち、あとで触れる、昭和になって大都市の近郊に建設されだしたより近代的「進歩的」な発想による鉄道と比べてのはなしである。

この東武鉄道と前後して、各地にこういうもうからない(現代の経営者からするとあほみたいな、つまりもうけにならない)鉄道がいくつも建設されている。それらはほとんど、基幹線からとり残された地域のかつての街道すじや舟運すじの代替として設けられた鉄道で、後に国鉄に編入されていまに至っているものもある。いずれにしろその発想は「東武型」だと言ってよい。

いくつか例を挙げよう。常磐線の取手(とりで)と水戸線(東北本線の小山と常磐線の水戸を結ぶ。1889年に開通)の下館(しもだて)とを結ぶ常総鉄道。鬼怒川と小貝(こかい)川・・・・ともに舟運路として重要だった・・・・の間に在った集積地の町々をつなぐ。 1914年の開通。(因みに、東北本線敷設の4年後:1889年には、前橋から小山を通り水戸へぬける、関東平野の北辺を横断する鉄道が既に在った(両毛線十水戸線)。 常磐線はそれよりもおそく1901年、それも水戸側から着手された。前橋~水戸は中山道より分れた江戸期の重要街道の一つ、いまも国道50号線が通っている。) 群馬県、前橋と桐生を結ぶ上毛鉄道。この二つの町は、先に示したように両毛線が結んでいる。けれども両毛線は、伊勢崎に寄るためにかなり南へ下りてくる。その結果、前橋から桐生へかけて、赤城山のふもとにほぼ等高線上に展開していた町々がとり残された(大胡、大間々などの町である)。それらの町を結んで1928年に開通した。 そして、長野の長野電鉄河東線。関東平野でなくてもどこも状況は同じ。ここ善光寺平でも、最初の鉄道信越線の経路からとり残された地域があった。鉄道は元来の主要道であった千曲川東側の北国街道沿いを通らず、西側の低地部をまっすぐ善光寺の門前町の長野へ向ってしまった。このかつての主要道沿いの復興を願った地元の運動の結果開設されたのがこの河東線なのだという。これは1922年(大正11年)の開通。信越線におくれること実に29年である。だが、ときすでにおそく、繁栄の中心はすでに長野市や国鉄線沿いに移っており、それが現在まで続いている。

ここに例として挙げてきた鉄道の沿線は、東武鉄道も含め、正直言って、現在繁栄しているとは言い難い。中心はみな新興の地に移ってしまい、町々のほこりもまた過去の栄光にのみある、と言っても言いすぎではない。多少でも人通りが多くなったとすれば、それは、その町の過去の栄光すなわち「文化財」目あての観光客たちであり、その町の「生活」に縁あっての人たちではない。

要するに、当初の鉄道敷設からは大分おくれてつくられた、こういう言わば過去の栄光の町々をつなぐ鉄道は、今日的な意味では、決してもうからないのである。

しかし、近世までの「生活」の上に突然敷かれたたった一本の鉄道がかくもその地域を変容させるなどということには、当初はだれも気がつかなかっただろう。なにしろそれは、過去において一度も味わったことのない類の経験だったのである。

いま赤字線として切捨てられようとしている鉄道も、国鉄線ではあるが、いずれもかつて栄えた町々をつなぐもの、あるいはかつて人通りのあった街道すじを通るものである。

ところが昭和に入ると、特に大都市の近郊に、それまでにない発想による鉄道が生まれてくる。鉄道が地域を変える、その影響力を初めから計算に入れた鉄道が経営されだすのである。ほほ同じころ、観光客の輸送に目標をしぼった観光線も増えてきた。

それまでの鉄道が、これまで見てきたように既存の町々をつなぐことを主目標にしていたのに対し、新しく生まれたやりかたは、むしろ人のあまり住んでいない所をねらって敷設される。関西で阪急電車がはじめにやりだした方法で、未開の地に鉄道を使って新たに人を住まわせ、それによって商売をするのである。そのためには、沿線には既存の町などない方が好ましい。東京の東横線もその例で、人を寄せるために大学なども誘致している(慶応大学の日吉校舎など)。最近の田園都市線も同じ考えかただが、もっと巧妙になっている。観光線では先の日光線、関西の南海電車の高野山行、近鉄の奈良や伊勢行、関東の小田急箱根行などがあいついで昭和になってからつくられる。それらの観光対象地が、つまるところは江戸期以来の人々の参拝地だというのはおもしろい。もっとも阪急のように観光地まで新たにつくってしまうのも表われる。宝塚劇場・宝塚歌劇というのは、まさに人寄せのためのものだった。

これらの鉄道の経営者たちは、それまでの鉄道のように既存の町々を相手にしていたのでは利潤の上らないことを、既存の鉄道群の状況のなかに見てとったのである。それまでの鉄道が本来の意味でのサービス業に徹し、それへの応分の報酬が支払われることによって成りたっていたのに対し、「サービス」が一つの商品となり、その売上げによる利潤確保が目的となってきたのである。人寄せが行われる由縁でもある。これらの新しい鉄道の特色の一つは、たとえば「自由ヶ丘」のごとく、既存の地名とは全く無関係に、ことばがただよわすムードによって駅名をつくりあげ、人々の気持をくすぐったことである。(それは、まんまと図にあたった。) だが、それ以前の鉄道、たとえば東武鉄道には、(最近までは)そういった類の駅名は全くなく、どこも昔からの土地の名がつけられている。

(「筑波通信№9後半」 に続きます。)

復元 平面図

復元 平面図 復元 桁行断面図 着色部は貫 足固貫(断面)、内飛貫、小屋貫

復元 桁行断面図 着色部は貫 足固貫(断面)、内飛貫、小屋貫 立地状況(南側から)

立地状況(南側から)  敷地周辺 右奥の茅葺は離れ座敷

敷地周辺 右奥の茅葺は離れ座敷

復元後 南面

復元後 南面  復元後 北面

復元後 北面

修理前 おもて南面

修理前 おもて南面 復元竣工 おもて南面

復元竣工 おもて南面

主屋 復元 平面図

主屋 復元 平面図

△ 復元後 南面部分

△ 復元後 南面部分

△ 梁行断面図 にわ部分 断面図とモノクロ写真は重要文化財 箱木家住宅(千年家)修理工事報告書より

△ 梁行断面図 にわ部分 断面図とモノクロ写真は重要文化財 箱木家住宅(千年家)修理工事報告書より

南側 縁部分

南側 縁部分

東面 近景

東面 近景 国土地理院発行20万分の1地形図より

国土地理院発行20万分の1地形図より

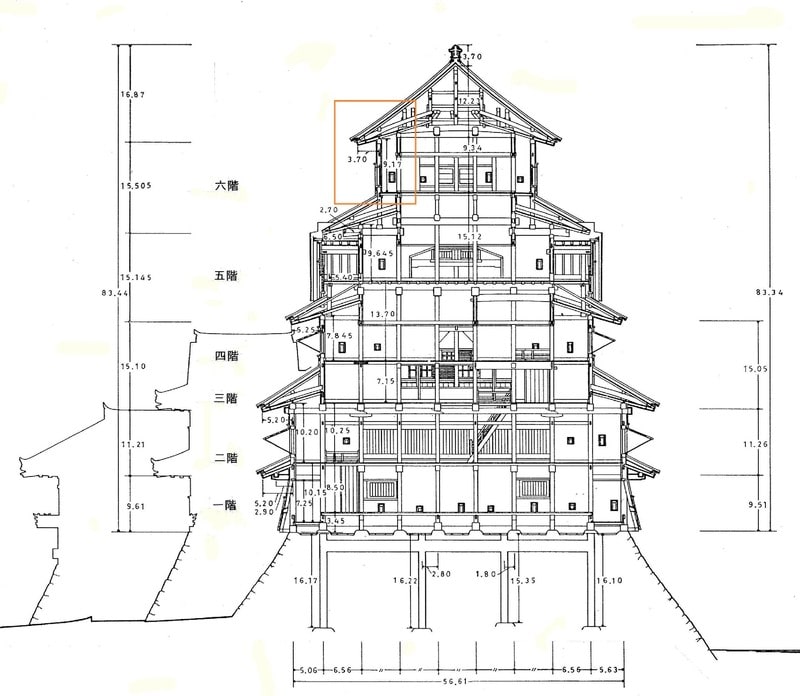

日本建築史基礎資料集成 十四 城郭Ⅰより

日本建築史基礎資料集成 十四 城郭Ⅰより

矩計図

矩計図

天守一階 南~西面を見る カラー写真は、高村幸絵氏 撮影提供による。

天守一階 南~西面を見る カラー写真は、高村幸絵氏 撮影提供による。

矩計図(礎石建てに変更後の図) 日本建築史基礎資料集成 十四 城郭Ⅰより転載・編集

矩計図(礎石建てに変更後の図) 日本建築史基礎資料集成 十四 城郭Ⅰより転載・編集

ろの門からはの門 へのアクセス 原色日本の美術 12 城と書院 より

ろの門からはの門 へのアクセス 原色日本の美術 12 城と書院 より

国土地理院1/20万地形図より転載・編集

国土地理院1/20万地形図より転載・編集

1階・2階部分矩計

1階・2階部分矩計 :

:

平面図 上から 天守三階 二階 一階

平面図 上から 天守三階 二階 一階

上段の間 日本建築史基礎資料集成十六書院Ⅰより

上段の間 日本建築史基礎資料集成十六書院Ⅰより

広縁東端の中門廊 板戸の左手が六畳(玄関の間:鞘の間) 写真は共に日本建築史基礎資料集成十六書院Ⅰより

広縁東端の中門廊 板戸の左手が六畳(玄関の間:鞘の間) 写真は共に日本建築史基礎資料集成十六書院Ⅰより

北側道路からの寄り付き 最奥に待合、その右手が正玄関

北側道路からの寄り付き 最奥に待合、その右手が正玄関

忘筌への軒下路地 写真共に日本の美術83 茶室 より

忘筌への軒下路地 写真共に日本の美術83 茶室 より 忘筌西側の縁

忘筌西側の縁  忘筌西側の縁を見る

忘筌西側の縁を見る

南面外観

南面外観 対面所 正面を見る

対面所 正面を見る

椎名家平面図

椎名家平面図