下の写真は、30年ほど前、敦煌の郊外の開拓地で見かけた農家の「主」室。

写真の右手手前に出入口。この壁の反対側は、壁に沿い土で壇を築いた寝所。

つまり、出入口を入って右手、1間半ほど奥にこの壁があり、入口を入って左手すぐが寝所。寝所の方がやや明るい。

部屋(房と呼んでます)は、出入口の左右で、雰囲気が異なるのです。

右手奥の壁には、写真のように、写真や絵などが貼られています。

その前に机が一脚。その上には湯飲みが供えられているようです。位牌のごときものも置かれているのではないかと思います。

ここには何か「台」が欲しかったのでしょう。「台」として、手近かにあった机で間に合わせている、多分。

![]()

「床の間」についての私見を書く前に、少し「くどい」ことを書きます。

[追記加筆 23.20]

「床の間」とは、何なのでしょうか。

何となく、いわゆる「座敷」につきものの「飾り物」、「実用」性のないもの、なくても何の支障もない・・・というように見られているのではないか、と思います。

戦後大量につくられた公営住宅、公団住宅で、床の間は「無用」のもの、「実用」がない、とされました。

「機能主義」が「教条」として全盛だったからです。

しかし、「用」とは何か、という論議はまったくありませんでした。

では「座敷」とは?

「国語辞典」でそれぞれを引くと、

「床の間」:座敷の上座に、床(ゆか)を一段高くしたところ。床に鼻や置物を、壁に掛け物を飾る。(「新明解国語辞典」)

:ゆかを一段高くし、正面の壁に書画の幅などを掛け、床板(とこいた)の上に置物・かびんなどを飾るところ。

近世以降の日本建築で、座敷に設ける。室町時代の押板(おしいた)が起源。(「広辞苑」)

「座敷」:日本間(の客間)。・・(「新明解国語辞典」)

:(昔の屋内は板張りで、茵(しとね)・円座などを敷いてすわったから座を敷くという)

?すわるべき所。居場所。・・・?畳を敷きつめた部屋。特に、客間。・・・(「広辞苑」)

とありますから、大方の方がイメージする「解釈」と、大差ありません。

少し専門的な書物ではどうなっているか。

「日本建築の観賞基礎知識・・・書院造から現代住宅まで」(平井 聖・鈴木 解雄 著 至文堂 刊)のなかから、少し長くなりますが、「書院造の定義と成立時期」の章から、当該箇所を引用させていただきます。段落は、読みやすいように変えてあります。

書院造とは、(武家の)屋敷全体に対応する様式と考えられる。

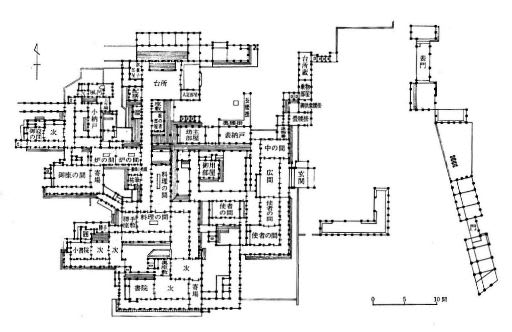

宇和島藩江戸中屋敷の図では、表向きの建物に書院という名前がついており(下図)、

このように書院と名付けられた建物を最も重要な建物として全体が構成されていること。

![]()

そして、複数の書院で主要な御殿が構成されていること、

その書院と呼ばれる建物は、床の間、付書院、違棚から成り立つ座敷飾を備えた部屋を主室として、

通常一列に並ぶ二部屋あるいは三部屋から成り、南側に入側縁があり、

そして主室は上段になっていることが多く、部屋はみな畳敷になる。

天井は格式に応じて各種の格天井や竿縁天井を使い分けており、

間仕切は主として襖で、部屋と入側縁の間は障子になる。

外廻りには、端に戸袋のある雨戸を用い、入口として玄関を設けるのも、書院造の特徴である。・・・

次に、書院造の特徴の一、床の間の成立についての解説。

・・・座敷飾が定型化するのは、だいたい1600年より少し下る頃になる。

違棚・付書院・床等は、それぞれ発生が異なり、組み合わされる時にも始めは用途に応じていた。

しかし、江戸時代になると現在の・・・ように、床の間が基本で、これにまず違棚が加わり、

次に付書院を加え、さらに立派なものを考えるときに初めて帳台構が加わるという法則のようなものが

無意識に誕生してくる。

それと同時に座敷飾の配列にも、・・・決まった形式ができあがる。

・・・(これを)座敷飾の定型化と名付けている。・・・・

「床の間について」書け、とでもいう学校の「宿題」に対して、この「知識」だけでも、十分な「評価」の得られるレポートが書けるでしょう。

私は大学時代、日本建築史の講義の期末テストで、

「人は、いにしえより、自らの暮す場所のありようを考え続けてきているはずで、それは時代によることなく、地下水流となって脈々と流れ続け、地表に泉となって湧き上がる。

時折り、その泉は、印象深く、人の目を奪う姿となることがある。

この印象深い姿(だけ)を並べ綴ったのが、(今の)建築史なのではないだろうか。

印象深い姿(だけ)の変遷を追うのは、価値が無いことではないとは思うが、

より大事なのは、地下水流のありようについて問うことではないだろうか。」

とのような主旨のことを書いて(これよりも更に拙い文だった)、見事に最低点:可:をもらった記憶があります。

また、かつて、日本美術史の研究者に誘われて、敦煌を訪れたときのこと、

ある窟は、唐の時代の画像の上に、後の西夏の人びとが新たに土を塗り被せて彼らの画像を描いた窟でしたが、

多くの研究者が、西夏は唐の文化を破壊して怪しからぬ、との言を発していました。

私は違和感を感じて外に出たところ、そこに数人の方がたが居られました。

率直に私の感想を述べたところ、実は皆もそう思って窟から出ていたのだそうで、少しばかり安堵したことを覚えています。

たとえば、白鳳期と天平期の建物や彫刻などの特徴を論じることは為されてきています。

ただ、それぞれの時代、それらをつくりだした人びとの、いかなる思いがあったのかについては、そして、なぜ違いが生まれるのか、その謂れについては触れられることがないように思えます。つまり、結果論。

いかなる人が関わったかさえ分らないのだから、それは無理だ、と言ってしまえばそれまで。それでいて、何々は他の何々に比べてこの点で秀逸だ・・・などと語られる。

敦煌の窟では、西夏人の窟は、隋・唐のそれに比して劣る、にもかかわらず西夏人は、平気で隋・唐の窟を破壊している、まことに怪しからぬ話だ・・・と語られる。

これは、ともに、根が同じである、と私は考えます。

言わば勝手につくりだした物指しで対象を測ってしまう。今の言葉で言えば、(恣意的につくった)「基準」を基に「評価する」。

敦煌の場合、それぞれの窟についてはいろいろと語られますが、何故あの地に窟が掘られ、仏画が描かれたのか、

このことについて語られるのを、あまり聞いたことがありません。

窟の上はゴビが迫っています。

ゴビの平原が、そこで数十メートル急に落ち込んで崖地を為している、そして落ち込んだ一帯には、

きれいな水が湧き出している。調べてはありませんが、断層ではないでしょうか。

そして、崖は、ゴビの上を吹きすさぶ砂嵐を遮る屏風の役をしてくれる・・・。

私には、その点の方がより重要に思えます。

なぜならそこは、比類ないオアシス、遊牧の民の定住地:集落になった。旅の人びとも立ち寄った。

しかし、定住できても、まわりは、一歩出ればゴビ。暮し続けるには厳しい状況。

そこに窟を掘り、(仏)画を描く。人びとをしてそうさせたものは何なのか。

それは、そうしなければそこに暮し続けることができない、という人びとの心情の現れ。

日本の村々にそして屋敷に、鎮守の社(それは自然そのものの場合もある)を設けるのと同じ。

そして、いつの間にか、そこは、人びとの聖地になっていった・・・。

私はそう考えています。日本の大きな社寺仏閣の類も、元をただせば同じではないか。

異なる時期に人の為した「成果物」を比べて、どちらが良いか悪いかを語る、そこには、それに「かかわった人びと」が見えません。無視されている。

正確に言えば、悪いと評価された時代の人びとの存在が無視されている。

西夏の人びとは、後世の人びとの「よき評価」を得るために窟をつくったのではありません。隋・唐の人びとだってそうだ。

飛鳥の人も、白鳳の人も、天平の人も、そしてこれらの名称で括られない時期に生きた人びとも、皆、そんな「評価」などを考えて生きたわけではなく、つくったわけではないのです。

それを生み出したもの、それは、その時どきの人びとの中に流れていた地下水流。そのように私は考えます。

「人」の「評価」ばかり考える現代の「芸術家」とは違うのです。

この視点を採れば、美術史も相当に変っていたはずだ、と私は考えています。

すべてはギリシアに始まるという「文化論」があります。そして、その視点で多くの文化史が語られてきました。日本の史学にも少なからずその影響が見られます。

当然、ギリシアから遠い所は文化果つる所と見なされる。

その文化果つる極東の日本にあるすばらしい仏像群は、はるか彼方のギリシアからシルクロードを伝わった技法でつくられた・・・。

もちろん、隣り合う地域は、互いの「文化」に影響しあいます。当然です。

しかし、ギリシア生まれた技法が、そのまま、シルクロードを運ばれてきた、と信じるなど、私には考えられないのです。

実際にシルクロードに立ったとき、その気の遠くなりそうな「距離」に、この説の阿呆らしさに、確信を持って気付きます。

西欧でも、たしかギリシアから遥かに離れた地域に、地中海よりも数等高度な石造遺跡が見つかり、

多くの文化史家を戸惑わせたことがあるそうです。

いわゆる「民家」の「間取り」を並べ、この「間取り」がこの「間取り」へと変ってゆく・・・

などという「間取りの系譜」論なども、その一例です。

これでは、何か「自然と住居ができてしまう」ように聞こえるではないですか。

そこには、「住居」は、その地に暮す人びとが、その地に暮すために、つくりだすのだ、という視点、

もっと言えば、「その地の人びと」を見る視点、それが抜け落ちている。

だから、「その地」についての認識も抜け落ちる。

たとえば、養蚕農家である、とまでは見ても、なぜその地では養蚕なのか、についての認識が抜けるのです。

関東平野を取り囲む山地の縁では養蚕が盛んでした。そして特徴のある住まい:養蚕農家がつくられた。

なぜ、山地の縁なのか。それは、地形・地質ゆえだろう、と私は考えています。

関東山地に連なる甲信地域の山梨もまた養蚕が盛んだった。

いたるところが桑畑だった。時が過ぎ去り、養蚕が衰えていった。その桑畑はどうなったか。

そこは、ブドウやモモ・・の果樹園になっている。なぜ?地質です。地形です。

私の住む一帯も、今は、果樹栽培が盛んです。その果樹栽培地も、元は桑畑。

桑とブドウなどは、同じ地質・土質を好むのです。地質・土質と地形は大きく関係します。

平野の真ん中、流れてきた土の堆積した場所は、桑や果樹の成育は悪いのです。

そこでの農業は、水田:稲作が主体となり、それ相応の住まいをつくる。

農家と言うと直ぐに稲作農家を「連想」してしまう「民家研究者」がいます。

たとえば、私の暮す場所の近在にある「椎名家」、これを稲作農家として紹介している書がある。

しかし、「椎名家」の近くには水田は少ない。主に畑作と牧畜、これが「椎名家」の農業。

「歴史主義の貧困」で、著者のK・ポッパーは、「結果」を並べて、そこに「歴史の法則」を見るなどというのは

愚の骨頂である、と徹底的に批判しています。

表現を正確にしたいと思い、本を探したのですが、どこかにしまい込んで分らない!

このような「ルーツ論」、あるいは「伝播論」「系譜論」には、(建築の世界では意外と多いのですが)私は同意できません。

「ルーツ論」「伝播論」「系譜論」に拠ると、いわゆる復元・東大寺で使われた技法(世に「大仏様」と称される技法)は、研究者が知っている前代までの(寺院建築の)技法と繋がりが見えない。ルートが見えない。突然出現した(ようにしか見えない)。

そうすると、外国(この場合は宋)の技法の導入だ、としてしまう。それで「繫がった」として「満足」する。

そうなるのは、「地下水脈」を見ていない、見ようとしていないからではないか、私が期末テストで書いたことは、この視点だったのです。

今の多くの建築家たちとは異なり、普通の人びとがつくった建物は、その人たちが暮してゆく、生きてゆく必然からつくりあげたもの。

それはすなわち、

暮してゆくための必要条件を充たし、なおかつ十分だと思うことのできる要件を備えた環境: surroundings を確保する営為。

このあたりのことについては、以前 surroundings について書いたことを参照ください。

白鳳や天平の人びとも、敦煌に生きた人びとも、後世の人びとから話題にされることもない「無名の」人びとも・・・、皆、同じなのだ、私はそう思っています。

そして、いったい、この必要条件、十分条件とは何なのか、先ず、これについての認識を深めることが肝要ではないか、これが、学生時代から、そして今も変らない私の立位置・スタンスなのです。

なぜこの立位置を採るようになったか。

私は、学生のときから、他の人のように、設計に際し、「ある形体」が突然ひらめき浮かぶ、という「器用な」タイプでは

なかったからです(今でもそうです)。

それゆえ、先ずは、「先達」の「真似」をしました。「先達」の「仕事」をしつこく観ました。

そうすることで、「先達」が、その「形体」をなぜ、なにゆえに採ったのか、それを考えていった結果、

行き着いたのが、この立位置だったのです。

私にとっての「先達」は、古建築であり、各地に遺る住居であり、いろいろな遺跡であり・・、

つまり、かつての人びとの為してきた数々の営為の姿、

そしてアアルトをはじめ、当時のフィンランドの建築家たちの仕事、そしてライトの一部の仕事でした。

日本では、前川國男や吉村順三、村野藤吾、そして遠藤新・・・の仕事。

同時代の人がいないのは残念ですが、しょうがない・・・。[追記 23.20]

今のところ、この立位置から外れそうになると、必ず、私の内からチェックがはいります。まだ大丈夫のようです。

「床の間」について考える前段として、これまで、何度も、いろんな形で書いてきたことを、「くどい」ことを承知の上で、またもや書かせていただきました。

なぜなら、冒頭に紹介したような「機能」論では、「床の間を理解することはできない」、と考えているからです。

写真の右手手前に出入口。この壁の反対側は、壁に沿い土で壇を築いた寝所。

つまり、出入口を入って右手、1間半ほど奥にこの壁があり、入口を入って左手すぐが寝所。寝所の方がやや明るい。

部屋(房と呼んでます)は、出入口の左右で、雰囲気が異なるのです。

右手奥の壁には、写真のように、写真や絵などが貼られています。

その前に机が一脚。その上には湯飲みが供えられているようです。位牌のごときものも置かれているのではないかと思います。

ここには何か「台」が欲しかったのでしょう。「台」として、手近かにあった机で間に合わせている、多分。

「床の間」についての私見を書く前に、少し「くどい」ことを書きます。

[追記加筆 23.20]

「床の間」とは、何なのでしょうか。

何となく、いわゆる「座敷」につきものの「飾り物」、「実用」性のないもの、なくても何の支障もない・・・というように見られているのではないか、と思います。

戦後大量につくられた公営住宅、公団住宅で、床の間は「無用」のもの、「実用」がない、とされました。

「機能主義」が「教条」として全盛だったからです。

しかし、「用」とは何か、という論議はまったくありませんでした。

では「座敷」とは?

「国語辞典」でそれぞれを引くと、

「床の間」:座敷の上座に、床(ゆか)を一段高くしたところ。床に鼻や置物を、壁に掛け物を飾る。(「新明解国語辞典」)

:ゆかを一段高くし、正面の壁に書画の幅などを掛け、床板(とこいた)の上に置物・かびんなどを飾るところ。

近世以降の日本建築で、座敷に設ける。室町時代の押板(おしいた)が起源。(「広辞苑」)

「座敷」:日本間(の客間)。・・(「新明解国語辞典」)

:(昔の屋内は板張りで、茵(しとね)・円座などを敷いてすわったから座を敷くという)

?すわるべき所。居場所。・・・?畳を敷きつめた部屋。特に、客間。・・・(「広辞苑」)

とありますから、大方の方がイメージする「解釈」と、大差ありません。

少し専門的な書物ではどうなっているか。

「日本建築の観賞基礎知識・・・書院造から現代住宅まで」(平井 聖・鈴木 解雄 著 至文堂 刊)のなかから、少し長くなりますが、「書院造の定義と成立時期」の章から、当該箇所を引用させていただきます。段落は、読みやすいように変えてあります。

書院造とは、(武家の)屋敷全体に対応する様式と考えられる。

宇和島藩江戸中屋敷の図では、表向きの建物に書院という名前がついており(下図)、

このように書院と名付けられた建物を最も重要な建物として全体が構成されていること。

そして、複数の書院で主要な御殿が構成されていること、

その書院と呼ばれる建物は、床の間、付書院、違棚から成り立つ座敷飾を備えた部屋を主室として、

通常一列に並ぶ二部屋あるいは三部屋から成り、南側に入側縁があり、

そして主室は上段になっていることが多く、部屋はみな畳敷になる。

天井は格式に応じて各種の格天井や竿縁天井を使い分けており、

間仕切は主として襖で、部屋と入側縁の間は障子になる。

外廻りには、端に戸袋のある雨戸を用い、入口として玄関を設けるのも、書院造の特徴である。・・・

次に、書院造の特徴の一、床の間の成立についての解説。

・・・座敷飾が定型化するのは、だいたい1600年より少し下る頃になる。

違棚・付書院・床等は、それぞれ発生が異なり、組み合わされる時にも始めは用途に応じていた。

しかし、江戸時代になると現在の・・・ように、床の間が基本で、これにまず違棚が加わり、

次に付書院を加え、さらに立派なものを考えるときに初めて帳台構が加わるという法則のようなものが

無意識に誕生してくる。

それと同時に座敷飾の配列にも、・・・決まった形式ができあがる。

・・・(これを)座敷飾の定型化と名付けている。・・・・

「床の間について」書け、とでもいう学校の「宿題」に対して、この「知識」だけでも、十分な「評価」の得られるレポートが書けるでしょう。

私は大学時代、日本建築史の講義の期末テストで、

「人は、いにしえより、自らの暮す場所のありようを考え続けてきているはずで、それは時代によることなく、地下水流となって脈々と流れ続け、地表に泉となって湧き上がる。

時折り、その泉は、印象深く、人の目を奪う姿となることがある。

この印象深い姿(だけ)を並べ綴ったのが、(今の)建築史なのではないだろうか。

印象深い姿(だけ)の変遷を追うのは、価値が無いことではないとは思うが、

より大事なのは、地下水流のありようについて問うことではないだろうか。」

とのような主旨のことを書いて(これよりも更に拙い文だった)、見事に最低点:可:をもらった記憶があります。

また、かつて、日本美術史の研究者に誘われて、敦煌を訪れたときのこと、

ある窟は、唐の時代の画像の上に、後の西夏の人びとが新たに土を塗り被せて彼らの画像を描いた窟でしたが、

多くの研究者が、西夏は唐の文化を破壊して怪しからぬ、との言を発していました。

私は違和感を感じて外に出たところ、そこに数人の方がたが居られました。

率直に私の感想を述べたところ、実は皆もそう思って窟から出ていたのだそうで、少しばかり安堵したことを覚えています。

たとえば、白鳳期と天平期の建物や彫刻などの特徴を論じることは為されてきています。

ただ、それぞれの時代、それらをつくりだした人びとの、いかなる思いがあったのかについては、そして、なぜ違いが生まれるのか、その謂れについては触れられることがないように思えます。つまり、結果論。

いかなる人が関わったかさえ分らないのだから、それは無理だ、と言ってしまえばそれまで。それでいて、何々は他の何々に比べてこの点で秀逸だ・・・などと語られる。

敦煌の窟では、西夏人の窟は、隋・唐のそれに比して劣る、にもかかわらず西夏人は、平気で隋・唐の窟を破壊している、まことに怪しからぬ話だ・・・と語られる。

これは、ともに、根が同じである、と私は考えます。

言わば勝手につくりだした物指しで対象を測ってしまう。今の言葉で言えば、(恣意的につくった)「基準」を基に「評価する」。

敦煌の場合、それぞれの窟についてはいろいろと語られますが、何故あの地に窟が掘られ、仏画が描かれたのか、

このことについて語られるのを、あまり聞いたことがありません。

窟の上はゴビが迫っています。

ゴビの平原が、そこで数十メートル急に落ち込んで崖地を為している、そして落ち込んだ一帯には、

きれいな水が湧き出している。調べてはありませんが、断層ではないでしょうか。

そして、崖は、ゴビの上を吹きすさぶ砂嵐を遮る屏風の役をしてくれる・・・。

私には、その点の方がより重要に思えます。

なぜならそこは、比類ないオアシス、遊牧の民の定住地:集落になった。旅の人びとも立ち寄った。

しかし、定住できても、まわりは、一歩出ればゴビ。暮し続けるには厳しい状況。

そこに窟を掘り、(仏)画を描く。人びとをしてそうさせたものは何なのか。

それは、そうしなければそこに暮し続けることができない、という人びとの心情の現れ。

日本の村々にそして屋敷に、鎮守の社(それは自然そのものの場合もある)を設けるのと同じ。

そして、いつの間にか、そこは、人びとの聖地になっていった・・・。

私はそう考えています。日本の大きな社寺仏閣の類も、元をただせば同じではないか。

異なる時期に人の為した「成果物」を比べて、どちらが良いか悪いかを語る、そこには、それに「かかわった人びと」が見えません。無視されている。

正確に言えば、悪いと評価された時代の人びとの存在が無視されている。

西夏の人びとは、後世の人びとの「よき評価」を得るために窟をつくったのではありません。隋・唐の人びとだってそうだ。

飛鳥の人も、白鳳の人も、天平の人も、そしてこれらの名称で括られない時期に生きた人びとも、皆、そんな「評価」などを考えて生きたわけではなく、つくったわけではないのです。

それを生み出したもの、それは、その時どきの人びとの中に流れていた地下水流。そのように私は考えます。

「人」の「評価」ばかり考える現代の「芸術家」とは違うのです。

この視点を採れば、美術史も相当に変っていたはずだ、と私は考えています。

すべてはギリシアに始まるという「文化論」があります。そして、その視点で多くの文化史が語られてきました。日本の史学にも少なからずその影響が見られます。

当然、ギリシアから遠い所は文化果つる所と見なされる。

その文化果つる極東の日本にあるすばらしい仏像群は、はるか彼方のギリシアからシルクロードを伝わった技法でつくられた・・・。

もちろん、隣り合う地域は、互いの「文化」に影響しあいます。当然です。

しかし、ギリシア生まれた技法が、そのまま、シルクロードを運ばれてきた、と信じるなど、私には考えられないのです。

実際にシルクロードに立ったとき、その気の遠くなりそうな「距離」に、この説の阿呆らしさに、確信を持って気付きます。

西欧でも、たしかギリシアから遥かに離れた地域に、地中海よりも数等高度な石造遺跡が見つかり、

多くの文化史家を戸惑わせたことがあるそうです。

いわゆる「民家」の「間取り」を並べ、この「間取り」がこの「間取り」へと変ってゆく・・・

などという「間取りの系譜」論なども、その一例です。

これでは、何か「自然と住居ができてしまう」ように聞こえるではないですか。

そこには、「住居」は、その地に暮す人びとが、その地に暮すために、つくりだすのだ、という視点、

もっと言えば、「その地の人びと」を見る視点、それが抜け落ちている。

だから、「その地」についての認識も抜け落ちる。

たとえば、養蚕農家である、とまでは見ても、なぜその地では養蚕なのか、についての認識が抜けるのです。

関東平野を取り囲む山地の縁では養蚕が盛んでした。そして特徴のある住まい:養蚕農家がつくられた。

なぜ、山地の縁なのか。それは、地形・地質ゆえだろう、と私は考えています。

関東山地に連なる甲信地域の山梨もまた養蚕が盛んだった。

いたるところが桑畑だった。時が過ぎ去り、養蚕が衰えていった。その桑畑はどうなったか。

そこは、ブドウやモモ・・の果樹園になっている。なぜ?地質です。地形です。

私の住む一帯も、今は、果樹栽培が盛んです。その果樹栽培地も、元は桑畑。

桑とブドウなどは、同じ地質・土質を好むのです。地質・土質と地形は大きく関係します。

平野の真ん中、流れてきた土の堆積した場所は、桑や果樹の成育は悪いのです。

そこでの農業は、水田:稲作が主体となり、それ相応の住まいをつくる。

農家と言うと直ぐに稲作農家を「連想」してしまう「民家研究者」がいます。

たとえば、私の暮す場所の近在にある「椎名家」、これを稲作農家として紹介している書がある。

しかし、「椎名家」の近くには水田は少ない。主に畑作と牧畜、これが「椎名家」の農業。

「歴史主義の貧困」で、著者のK・ポッパーは、「結果」を並べて、そこに「歴史の法則」を見るなどというのは

愚の骨頂である、と徹底的に批判しています。

表現を正確にしたいと思い、本を探したのですが、どこかにしまい込んで分らない!

このような「ルーツ論」、あるいは「伝播論」「系譜論」には、(建築の世界では意外と多いのですが)私は同意できません。

「ルーツ論」「伝播論」「系譜論」に拠ると、いわゆる復元・東大寺で使われた技法(世に「大仏様」と称される技法)は、研究者が知っている前代までの(寺院建築の)技法と繋がりが見えない。ルートが見えない。突然出現した(ようにしか見えない)。

そうすると、外国(この場合は宋)の技法の導入だ、としてしまう。それで「繫がった」として「満足」する。

そうなるのは、「地下水脈」を見ていない、見ようとしていないからではないか、私が期末テストで書いたことは、この視点だったのです。

今の多くの建築家たちとは異なり、普通の人びとがつくった建物は、その人たちが暮してゆく、生きてゆく必然からつくりあげたもの。

それはすなわち、

暮してゆくための必要条件を充たし、なおかつ十分だと思うことのできる要件を備えた環境: surroundings を確保する営為。

このあたりのことについては、以前 surroundings について書いたことを参照ください。

白鳳や天平の人びとも、敦煌に生きた人びとも、後世の人びとから話題にされることもない「無名の」人びとも・・・、皆、同じなのだ、私はそう思っています。

そして、いったい、この必要条件、十分条件とは何なのか、先ず、これについての認識を深めることが肝要ではないか、これが、学生時代から、そして今も変らない私の立位置・スタンスなのです。

なぜこの立位置を採るようになったか。

私は、学生のときから、他の人のように、設計に際し、「ある形体」が突然ひらめき浮かぶ、という「器用な」タイプでは

なかったからです(今でもそうです)。

それゆえ、先ずは、「先達」の「真似」をしました。「先達」の「仕事」をしつこく観ました。

そうすることで、「先達」が、その「形体」をなぜ、なにゆえに採ったのか、それを考えていった結果、

行き着いたのが、この立位置だったのです。

私にとっての「先達」は、古建築であり、各地に遺る住居であり、いろいろな遺跡であり・・、

つまり、かつての人びとの為してきた数々の営為の姿、

そしてアアルトをはじめ、当時のフィンランドの建築家たちの仕事、そしてライトの一部の仕事でした。

日本では、前川國男や吉村順三、村野藤吾、そして遠藤新・・・の仕事。

同時代の人がいないのは残念ですが、しょうがない・・・。[追記 23.20]

今のところ、この立位置から外れそうになると、必ず、私の内からチェックがはいります。まだ大丈夫のようです。

「床の間」について考える前段として、これまで、何度も、いろんな形で書いてきたことを、「くどい」ことを承知の上で、またもや書かせていただきました。

なぜなら、冒頭に紹介したような「機能」論では、「床の間を理解することはできない」、と考えているからです。