Image may be NSFW.

Clik here to view.

「環境」という立派な日本語があるのに、surroundings という英語で表記するのは、「環境」という語が、本来の意味をはずれ「うす汚れて」しまっているからです。

environment という surroundings 同様の意味を持つ英語もありますが、この語も「うす汚れて」しまっている気配があります( environmental design などという「不埒な」使い方さえあります)。

そこで、専門家を含め、多くの人が使わない(多分、学術的ひびき がないからだと思いますが)「きわめて平凡で、字義どおりに意味が分る」 surroundings を使って書くことにします。

註 環 たま、たまき、環形の玉。めぐる、めぐらす、わ。

境 さかい、領地、領内。特定のところ、場所。特定の状態、またその場合。

[白川 静 著「字通」]

環境 めぐりかこむ区域。あるものの周囲にあるもの、また、その行動する場所・状況。

あるものとの関係・影響をもつと考えられるもの。

[諸橋 轍次 他著「新漢和辞典」]

一週間ほど前、毎日新聞のコラムに「有名な」建築家へのインタビュー記事が載っていました。先に私が「理解不能」で挙げた人たちの一人です。

自ら自らを《前衛》と呼んで憚らない当人の発言もさりながら、私はインタビューを担当している記者の方の「感性」に「違和感」を感じ続けていました。

なぜなら、記者が日常身を置いている「自らの surroundings 」と「建築」とを、別扱いにしているように感じられたからです。

この記者にとっては、「建築(物)と surroundings は別の世界のもの」である、ということです。

そして、この「前衛家」も同じく「建築(物)と surroundings は別の世界のもの」である、と考えているとみてよいでしょう。

だからこそ、「理解不能」な発言が為されるのです(発言の内容は、「理解不能」で載せたコラムのコピーをお読みください)。

これは、記事を読んでの私の推測です。

「別扱いにしていない」のであれば、記事は別の内容になるはずです。

第一、この《前衛家》をインタビューの対象者とすることもないでしょう。

私は、これまでも書いてきたように、

建築(物)と surroundings は、別扱いはできない、別扱いにするのは間違いだ、

と考えています。

建築は、否応もなく、できあがると surroundings の一部になるのです。

と言うより、往時から、人びとは、人にとっての surroundings となるべく建築をつくってきた、

私の理解では、それが建築の歴史です。

しかし「建築(物)と surroundings は別の世界のもの」という「認識・理解」は、この記者や「前衛家」だけではなく、今、大方の方がたの「常識」になっているのかもしれません。だから、事物・事象に対して、本来なら最も鋭敏な神経を持つべき(私はそのように考えています)「記者」という職業の方でさえ、surroundings の存在、その意味について「無神経」になってしまっているのではないでしょうか。

もっとも、そういう記事を見かけたのが、この題材で書くことにしたきっかけではありますが・・・。

surroundings とは何か。

それについて、これまで、最も明解に日本語で語った のは道元である、と私は考えています。彼は、「近代」をはるかに超えていた、私はそう思います。

その言とは、何度も紹介している次の文言です。

・・・・

うを水をゆくに、ゆけども水のきはなく、

鳥そらをとぶに、とぶといへどもそらのきはなし。

しかあれども、

うをとり、いまだむかしよりみづそらをはなれず。

ただ用大のときは使大なり。要小のときは使小なり。・・・

鳥もし空をいづればたちまちに死す。

魚もし水をいづればたちまちに死す。

・・・・

つまり、surroundings とは、うをにとっての水、鳥にとっての空にほかなりません。

「人」も同じです。

私たち「人」は、surroundings の内で生きているのです。

すなわち、「人もし surroundings をいづればたちまちに死す」 ということです。

これまでの文章では、「空間」「居住空間」などと記してきました。

この「厳然たる事実」を、そこに浸っている、浸っているのが当たりまえである私たちは、それゆえに、気付かない、忘れてしまっている、のではないでしょうか。

慣れてしまうと感じなくなる、それは、怖ろしいことです。神経を逆なでする「建築物」や「街並み」「家並み」・・に日ごろ「囲まれ続けている」と、「逆なでされていること にさえも気付かなく」なります。

とりわけ、暮しも surroundings も都市化した場所で暮していると、それが当たりまえになります。

しかし、人であるかぎり、人びとの意識の内には、知らぬ間に「逆なでの結果」が鬱積するはずです。

その鬱積の塊りは、いったいどうなるのでしょう?

そして、「人もし surroundings をいづればたちまちに死す」という認識があったならば、一旦ことが起きたら取り返しのつかない surroundings となってしまうことを知りながら、「平和」利用で「安全だ」などと誤魔化して、原発をつくるようなこともしなかったはずです。できなかったはずです。

註 もっとも、道元は、 surroundings について特に言いたかったわけではありません。

道元は、より広く、「ものごとを表す文言を、字面どおりに理解してはならない」、

さらに言えば、言葉・文言の「限界」を認識せよ、

ということを言いたかったのだと思います(後掲記事参照)。

たとえば、

拍手とは、右の手と左の手を叩き合わせて音を出すこと、

そのとき、音を発したのは右手か左手か、というがごとき発問はやめよう、

と言えばよいかもしれません。

近代的学問の「方法」には、こういう手合いが多いように思いませんか?

このことを理解するのは、「近代的知」を「摺り込まれてしまった」現代の私たちにとって容易なことでない、のはよく分ります。

しかし、「人もし surroundings をいづればたちまちに死す」というのは、紛れもない事実、真実なのです。

何故この事実を認識できなくなってしまうのか、「 形の謂れ・補遺:form follows function 」 で書きました。

「認知症」という言葉があります。かつては「痴呆」と言っていました。

しかし「認知症」というのは日本語ではない。日本語になっていない。あえて言うならば「認知障碍」と言うべきだと思っています。

たしかに「痴呆」というのは人の心を逆なでします。「認知障害」でもそうでしょう。「害」の字がいけないのです。

しかし、「障碍」ならば、人を傷つけないはずです。

「碍」は「さまたげる」「さえぎる」「じゃまする」という意味。

電線の「碍子」は、電気が電線から他に流れないようにするための部品。

当用漢字に「碍」がない、そこで「害」の字が当てられてしまったのです。

「知的障害」と「知的障碍」では、意味がまったく違います。

現在も漢字を元通りに使っている台湾では、「残障者」が使われているそうです。

つまり、「認知障碍」とは、それまでの「普通の」「認知ができなくなった」状態。

何が「普通」なのか、別の問題が生じますが・・・。

「認知障碍」の方たちは、よく「徘徊する」と言われます。

そのイメージは、行方も定かでなく滅茶苦茶にほっつき歩く、というように聞こえます。しかし、そんなことはない。

もう大分前のことですが(確か以前に書いたような気もしますが)、初冬の冷たい雨がそぼ降る夕暮れどき、60代のはじめとおぼしき女性が突然訪ねてきました。当然雨に濡れています。

昔なじみを探している、どこだか分らなくなった、知らないか、というのです。その人に会うために、かつて歩いた(とおぼしき)道を、数キロも歩いてきたのです。

当然、私たちには分りません。電気ストーブを出して暖まってもらいながら、派出所に援けを求めました。

彼女は素足でした。靴下を履いていたのですが、靴下が濡れてしまうのを避けるためか、脱いで、かばんにしまってありました。昔気質なのです。足が凍えても、靴下が大事。衣料品が貴重品だった時代を過ごした方だと思います。

無事に住所を探してもらい、パトカーでおくり届けていただきました。

彼女は、いたずらに、いいかげんに歩いていたのではありません。ほっつき歩いていたのではないのです。

何がきっかけかは分りませんが、「ある情景」を思い出し、その昔通いなれた友だちの家を訪れることを思い立ったのです。

そのきっかけは、もしかしたら、初冬の夕暮れ時のある光景だったのかもしれません。

思いたったら、矢も盾もたまらず訪ねたくなったのではないでしょうか。心は完全に友だちとの世界に居るのです。冷たい雨に濡れながら、必死に歩いてきました。しかし、風景は変っている・・・。そして、たまたま明りの点いている当方を訪ねたのです。誰もそれを徘徊などといって批判することなどできません。

おそらく彼女の脳裏には、つまり目の前には、ある surroundings が見えていたのです。

それは、私たちが夢の中で見る情景・場景・状景・光景と同じです。

私たちの見る夢は、かならず surroundings をともなっているはずです。そしてそれは、「人もし surroundings をいづればたちまちに死す」ということが「事実」であることの紛れもない証でもあるのです。

そうなのです。彼女は、そのとき、「夢」の中にいたに違いありません。私たちの夢だって、変幻自在ではありませんか。あのとき、彼女の世界も変幻自在だったのです、きっと。

私たちがくたびれたとき、私たちの「本性」が表れます。認知障碍の方がたの「徘徊」が、それを顕にしてくれています。

私たちは、人は、生まれたときからずっと、surroundings の「中」にいます。このように、常に surroundings に囲まれているのです。出ることはできないのです。

私たちは、この「事実」を、そしてこの「事実」を認めたがらない、という事実をも、認めるべきではないでしょうか。

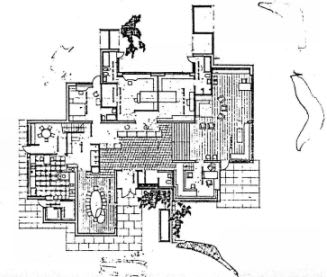

冒頭の図は、アルバー・アアルトのカレー邸のスケッチです。

彼が surroundings を設計していることが、このスケッチから分ります。これは、スケッチの一部です。もっと広い範囲の surroundings のスケッチもあります。

そして、このスケッチが図になったのが下の平面図です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

出典

THE LINE――ORIGINAL DRAWINGS from THE ALVAR AALTO ARCHIVE

MUSEUM of FINISH ARCHITECTURE 1993年 刊

現代建築の旗手とされるコルビュジェ、ミース・ファン・デル・ローエたちも、その初めのころの設計事例は、皆、 surroundings を設計しています。しかも、実に見事に・・・。

それが、いつごろから、どうして、中期・晩期の設計事例のようになったのか、その謂れについては詳しくは知りません。

しかしアアルトは、私の知る限り、 終生、surroundings の設計に徹しています。日本でも前川國男氏、村野藤吾氏、吉村順三氏などはそうではないか、と思います。

そして、これは大変重要なことだと私は思うのですが、

日本の近世までの建物づくりは、すべからく、階級を問わず、この日本という土地柄のなかで、 surroundings を整えることに徹してきた、と見ることができる、という事実です。

私は、それを、建物づくりとはモノをつくることではない、という意味で「心象風景をつくる」という言い方をしてきました。

それをものの見事に実現した、その数々の事例が私たちのまわりには、幸いなことに、まだたくさん在ります。

別の言い方をすれば、それらの事例に、この日本という風土・場所に暮す人たちの「暮しかた」、すなわち surroundings についての「見かた、考えかた」つまり「思想」が示されているはずなのです。

なぜ、それらに、それらに潜む surroundings についての「見かた、考えかた」つまり「思想」に、目を遣ることをしなくなったのでしょうか。

それらを、鑑賞の対象、モノとしてしか見ないなどというのは、私には、大変もったいない、と思えるのです。

これまでも、この点について、いろいろと書いてきましたが、あらためて視点を変えて、具体的に書いてみたいと思っています。

なぜなら、残念ながら、最近の多くの建築は、かつての人びとが、この風土の中で培ってきた「 surroundings についての思想」を忘れた設計になっているのではないか、私は、そのように、特に最近あらためて、痛切に、思っているからです。

Clik here to view.

「環境」という立派な日本語があるのに、surroundings という英語で表記するのは、「環境」という語が、本来の意味をはずれ「うす汚れて」しまっているからです。

environment という surroundings 同様の意味を持つ英語もありますが、この語も「うす汚れて」しまっている気配があります( environmental design などという「不埒な」使い方さえあります)。

そこで、専門家を含め、多くの人が使わない(多分、学術的ひびき がないからだと思いますが)「きわめて平凡で、字義どおりに意味が分る」 surroundings を使って書くことにします。

註 環 たま、たまき、環形の玉。めぐる、めぐらす、わ。

境 さかい、領地、領内。特定のところ、場所。特定の状態、またその場合。

[白川 静 著「字通」]

環境 めぐりかこむ区域。あるものの周囲にあるもの、また、その行動する場所・状況。

あるものとの関係・影響をもつと考えられるもの。

[諸橋 轍次 他著「新漢和辞典」]

一週間ほど前、毎日新聞のコラムに「有名な」建築家へのインタビュー記事が載っていました。先に私が「理解不能」で挙げた人たちの一人です。

自ら自らを《前衛》と呼んで憚らない当人の発言もさりながら、私はインタビューを担当している記者の方の「感性」に「違和感」を感じ続けていました。

なぜなら、記者が日常身を置いている「自らの surroundings 」と「建築」とを、別扱いにしているように感じられたからです。

この記者にとっては、「建築(物)と surroundings は別の世界のもの」である、ということです。

そして、この「前衛家」も同じく「建築(物)と surroundings は別の世界のもの」である、と考えているとみてよいでしょう。

だからこそ、「理解不能」な発言が為されるのです(発言の内容は、「理解不能」で載せたコラムのコピーをお読みください)。

これは、記事を読んでの私の推測です。

「別扱いにしていない」のであれば、記事は別の内容になるはずです。

第一、この《前衛家》をインタビューの対象者とすることもないでしょう。

私は、これまでも書いてきたように、

建築(物)と surroundings は、別扱いはできない、別扱いにするのは間違いだ、

と考えています。

建築は、否応もなく、できあがると surroundings の一部になるのです。

と言うより、往時から、人びとは、人にとっての surroundings となるべく建築をつくってきた、

私の理解では、それが建築の歴史です。

しかし「建築(物)と surroundings は別の世界のもの」という「認識・理解」は、この記者や「前衛家」だけではなく、今、大方の方がたの「常識」になっているのかもしれません。だから、事物・事象に対して、本来なら最も鋭敏な神経を持つべき(私はそのように考えています)「記者」という職業の方でさえ、surroundings の存在、その意味について「無神経」になってしまっているのではないでしょうか。

もっとも、そういう記事を見かけたのが、この題材で書くことにしたきっかけではありますが・・・。

surroundings とは何か。

それについて、これまで、最も明解に日本語で語った のは道元である、と私は考えています。彼は、「近代」をはるかに超えていた、私はそう思います。

その言とは、何度も紹介している次の文言です。

・・・・

うを水をゆくに、ゆけども水のきはなく、

鳥そらをとぶに、とぶといへどもそらのきはなし。

しかあれども、

うをとり、いまだむかしよりみづそらをはなれず。

ただ用大のときは使大なり。要小のときは使小なり。・・・

鳥もし空をいづればたちまちに死す。

魚もし水をいづればたちまちに死す。

・・・・

つまり、surroundings とは、うをにとっての水、鳥にとっての空にほかなりません。

「人」も同じです。

私たち「人」は、surroundings の内で生きているのです。

すなわち、「人もし surroundings をいづればたちまちに死す」 ということです。

これまでの文章では、「空間」「居住空間」などと記してきました。

この「厳然たる事実」を、そこに浸っている、浸っているのが当たりまえである私たちは、それゆえに、気付かない、忘れてしまっている、のではないでしょうか。

慣れてしまうと感じなくなる、それは、怖ろしいことです。神経を逆なでする「建築物」や「街並み」「家並み」・・に日ごろ「囲まれ続けている」と、「逆なでされていること にさえも気付かなく」なります。

とりわけ、暮しも surroundings も都市化した場所で暮していると、それが当たりまえになります。

しかし、人であるかぎり、人びとの意識の内には、知らぬ間に「逆なでの結果」が鬱積するはずです。

その鬱積の塊りは、いったいどうなるのでしょう?

そして、「人もし surroundings をいづればたちまちに死す」という認識があったならば、一旦ことが起きたら取り返しのつかない surroundings となってしまうことを知りながら、「平和」利用で「安全だ」などと誤魔化して、原発をつくるようなこともしなかったはずです。できなかったはずです。

註 もっとも、道元は、 surroundings について特に言いたかったわけではありません。

道元は、より広く、「ものごとを表す文言を、字面どおりに理解してはならない」、

さらに言えば、言葉・文言の「限界」を認識せよ、

ということを言いたかったのだと思います(後掲記事参照)。

たとえば、

拍手とは、右の手と左の手を叩き合わせて音を出すこと、

そのとき、音を発したのは右手か左手か、というがごとき発問はやめよう、

と言えばよいかもしれません。

近代的学問の「方法」には、こういう手合いが多いように思いませんか?

このことを理解するのは、「近代的知」を「摺り込まれてしまった」現代の私たちにとって容易なことでない、のはよく分ります。

しかし、「人もし surroundings をいづればたちまちに死す」というのは、紛れもない事実、真実なのです。

何故この事実を認識できなくなってしまうのか、「 形の謂れ・補遺:form follows function 」 で書きました。

「認知症」という言葉があります。かつては「痴呆」と言っていました。

しかし「認知症」というのは日本語ではない。日本語になっていない。あえて言うならば「認知障碍」と言うべきだと思っています。

たしかに「痴呆」というのは人の心を逆なでします。「認知障害」でもそうでしょう。「害」の字がいけないのです。

しかし、「障碍」ならば、人を傷つけないはずです。

「碍」は「さまたげる」「さえぎる」「じゃまする」という意味。

電線の「碍子」は、電気が電線から他に流れないようにするための部品。

当用漢字に「碍」がない、そこで「害」の字が当てられてしまったのです。

「知的障害」と「知的障碍」では、意味がまったく違います。

現在も漢字を元通りに使っている台湾では、「残障者」が使われているそうです。

つまり、「認知障碍」とは、それまでの「普通の」「認知ができなくなった」状態。

何が「普通」なのか、別の問題が生じますが・・・。

「認知障碍」の方たちは、よく「徘徊する」と言われます。

そのイメージは、行方も定かでなく滅茶苦茶にほっつき歩く、というように聞こえます。しかし、そんなことはない。

もう大分前のことですが(確か以前に書いたような気もしますが)、初冬の冷たい雨がそぼ降る夕暮れどき、60代のはじめとおぼしき女性が突然訪ねてきました。当然雨に濡れています。

昔なじみを探している、どこだか分らなくなった、知らないか、というのです。その人に会うために、かつて歩いた(とおぼしき)道を、数キロも歩いてきたのです。

当然、私たちには分りません。電気ストーブを出して暖まってもらいながら、派出所に援けを求めました。

彼女は素足でした。靴下を履いていたのですが、靴下が濡れてしまうのを避けるためか、脱いで、かばんにしまってありました。昔気質なのです。足が凍えても、靴下が大事。衣料品が貴重品だった時代を過ごした方だと思います。

無事に住所を探してもらい、パトカーでおくり届けていただきました。

彼女は、いたずらに、いいかげんに歩いていたのではありません。ほっつき歩いていたのではないのです。

何がきっかけかは分りませんが、「ある情景」を思い出し、その昔通いなれた友だちの家を訪れることを思い立ったのです。

そのきっかけは、もしかしたら、初冬の夕暮れ時のある光景だったのかもしれません。

思いたったら、矢も盾もたまらず訪ねたくなったのではないでしょうか。心は完全に友だちとの世界に居るのです。冷たい雨に濡れながら、必死に歩いてきました。しかし、風景は変っている・・・。そして、たまたま明りの点いている当方を訪ねたのです。誰もそれを徘徊などといって批判することなどできません。

おそらく彼女の脳裏には、つまり目の前には、ある surroundings が見えていたのです。

それは、私たちが夢の中で見る情景・場景・状景・光景と同じです。

私たちの見る夢は、かならず surroundings をともなっているはずです。そしてそれは、「人もし surroundings をいづればたちまちに死す」ということが「事実」であることの紛れもない証でもあるのです。

そうなのです。彼女は、そのとき、「夢」の中にいたに違いありません。私たちの夢だって、変幻自在ではありませんか。あのとき、彼女の世界も変幻自在だったのです、きっと。

私たちがくたびれたとき、私たちの「本性」が表れます。認知障碍の方がたの「徘徊」が、それを顕にしてくれています。

私たちは、人は、生まれたときからずっと、surroundings の「中」にいます。このように、常に surroundings に囲まれているのです。出ることはできないのです。

私たちは、この「事実」を、そしてこの「事実」を認めたがらない、という事実をも、認めるべきではないでしょうか。

冒頭の図は、アルバー・アアルトのカレー邸のスケッチです。

彼が surroundings を設計していることが、このスケッチから分ります。これは、スケッチの一部です。もっと広い範囲の surroundings のスケッチもあります。

そして、このスケッチが図になったのが下の平面図です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

出典

THE LINE――ORIGINAL DRAWINGS from THE ALVAR AALTO ARCHIVE

MUSEUM of FINISH ARCHITECTURE 1993年 刊

現代建築の旗手とされるコルビュジェ、ミース・ファン・デル・ローエたちも、その初めのころの設計事例は、皆、 surroundings を設計しています。しかも、実に見事に・・・。

それが、いつごろから、どうして、中期・晩期の設計事例のようになったのか、その謂れについては詳しくは知りません。

しかしアアルトは、私の知る限り、 終生、surroundings の設計に徹しています。日本でも前川國男氏、村野藤吾氏、吉村順三氏などはそうではないか、と思います。

そして、これは大変重要なことだと私は思うのですが、

日本の近世までの建物づくりは、すべからく、階級を問わず、この日本という土地柄のなかで、 surroundings を整えることに徹してきた、と見ることができる、という事実です。

私は、それを、建物づくりとはモノをつくることではない、という意味で「心象風景をつくる」という言い方をしてきました。

それをものの見事に実現した、その数々の事例が私たちのまわりには、幸いなことに、まだたくさん在ります。

別の言い方をすれば、それらの事例に、この日本という風土・場所に暮す人たちの「暮しかた」、すなわち surroundings についての「見かた、考えかた」つまり「思想」が示されているはずなのです。

なぜ、それらに、それらに潜む surroundings についての「見かた、考えかた」つまり「思想」に、目を遣ることをしなくなったのでしょうか。

それらを、鑑賞の対象、モノとしてしか見ないなどというのは、私には、大変もったいない、と思えるのです。

これまでも、この点について、いろいろと書いてきましたが、あらためて視点を変えて、具体的に書いてみたいと思っています。

なぜなら、残念ながら、最近の多くの建築は、かつての人びとが、この風土の中で培ってきた「 surroundings についての思想」を忘れた設計になっているのではないか、私は、そのように、特に最近あらためて、痛切に、思っているからです。