[文言追補 15.35][表の欠落を復旧しました 27日 7.00]

今回は、「家屋各部乃名称 第三 柱杖及各部の合印 第十七図」。

注解では、字句の「読み」と、その語についての「日本建築辞彙(新訂)」の解説を転載します([ ]で囲います)。

さらに補注として、別途解説をつけます(その文責は筆者にあります)。

はじめに当該個所。大きい版にしてあります。

内容を現代語で要約すると、次のようになります。

標題「柱杖及各部の合印 はしらづえ および かくぶの あいじるし」

「合印 あい じるし 「二枚の布を縫い合わせるために付ける目印」(新明解国語辞典)、

要は「目印」「記号・符号」。

「柱杖(はしら づえ)」とは、一寸〜一寸四・五分角ほどの角材に、各「仕口(し くち)」の位置、

各部の高さを記した棒のこと。「間竿」とも言う。「建地割(たて ぢ わり)」あるいは「矩計(かな ばかり)」とも呼ぶ。

角材の一面には、建てる建物の各部の高さを、他の面には縁側や便所などの高さを原寸で記入してある。

記入には「符号」が用いられ、一例が左表(上の表)である。

注 柱杖 はしら づえ [尺杖(しゃく づえ)に・・・建物中の各部の位置を盛り付けたるもの。

間竿、間棹(けん ざお)」に同じ。]

尺杖 しゃく づえ [木製の方形なる棹(さお)に目盛したるものにて、長さは六尺より四間位まであり。

それに一尺ごとに目盛をなし、距離を測るに用う。]

「矩計」の意味は、「縦方向の『矩』」を示す「物差し」。

下の注(再掲)参照

規矩準縄 き く じゅん じょう

規:ぶんまわし、円形を描くための道具=コンパス。

矩:差金、指金(さしがね)。直角(L形)状につくった物差し(物指し)。

曲尺・曲金:まがりがね とも呼ぶ。

準:水盛り(みず もり)。水平を調べる道具、水準器。水計り(みず ばかり)とも呼んだ。

縄:墨縄(すみ なわ)、墨糸(すみ いと)。直線を印すために用いる糸。

水平を見るときに張る糸は「水糸(みず いと)」。

「規矩準縄」が、「基準」:規範、法則の語源。

次に続く「建地割りのことは既に製図編・・・」については、今回は触れません。

以下の説明のために、先に掲げた軸部を囲った断面図を再掲します。

「建物の総高さ」は、「土台の下端〜軒桁上端:峠までの高さ」をいう。

注 「惣」:「?(そう)」の俗形の「揔」を誤まって伝えた字。

「?(そう)」は「總(そう)」=「総」の別体(「新漢和大辞典」による)。

注 「峠」 とうげ [最高点をいう。「桁の峠」「迫持の峠」など。]

補注

現在では、「土台の上端」〜「横材の上端・天端」を指示するのが一般的と思われます。

また、ここでいう「総高さ」は、木工事を進めるために設定する寸法です。

法令が、申請書類へ記入を規定している高さなど各種の寸法は、

工事を行なう場面を考慮していません。

法令規定の寸法だけを記入した図面は、現場で工事用に計算しなおしているのが現状です。

設計図には、工事を進めるために必要な寸法を記入しなければなりません。

つまり、法令が望む寸法を記入した確認申請用の図面は、設計図にはなりません。

「床板」は桁行の「地貫」上端に載せ掛け、その上に「敷居」を取付ける。

注 これは一方法にすぎません。

また、この手法を採るためには、厚い貫が必要です(後注参照)。

補注

明治期には、現在のような立上がりを設ける「布基礎」はありません。

床を高い位置に設けるためには、「大引」を据え「根太」を掛ける方法が一般的で、

「根太」の端部を掛けるためには柱列に添い「根太掛け」を設けるか、

「足固め」を設ける場合は、上図のように「足固め」に「根太」型を彫って、掛けるのが一般的です。

参考 布基礎が生まれた経緯について、下記で触れています。

「在来工法はなぜ生まれたか−3」

「在来工法はなぜ生まれたか−3の補足」

「敷居」の丈:高さ=厚さは畳の厚さとし、その上端から、所定の「内法高さ」を計って「鴨居」の位置を決める。

「内法貫」は、「鴨居」の上端より五分(約15mm)くらいの空きをとり差し、「地貫」との間に「胴貫」を二通り差す。

「天井貫」は、「回り縁」の上端に揃えて差し、その上部に多少の空きをとった位置を「軒桁」の位置とする。

これらの位置と寸法を、「柱杖」に、図のような符号で記す。

「尺杖」には、三尺、六尺ごとに目盛を記す(目盛の符号は省略)。

注 上の図には「天井貫」は記入されていません。

補注1

「尺杖」は「指金」では計れない寸法を測るために作成する道具です。

「柱杖」「尺杖」は、木材の加工に使った後、建て方の現場で使用します。

「尺杖」は、常備されている場合もありますが、「柱杖」は、建物ごとにつくられます。

なお、「日本家屋構造」には、各種部材の寸法は示されていません。

補注2

「日本家屋構造」の家屋の事例は、主に、近世の武家の住宅が下地になっている、と考えられます。

近世の武家住宅のモデルは、いわゆる「書院造(しょいん づくり)」と言ってよいでしょう。

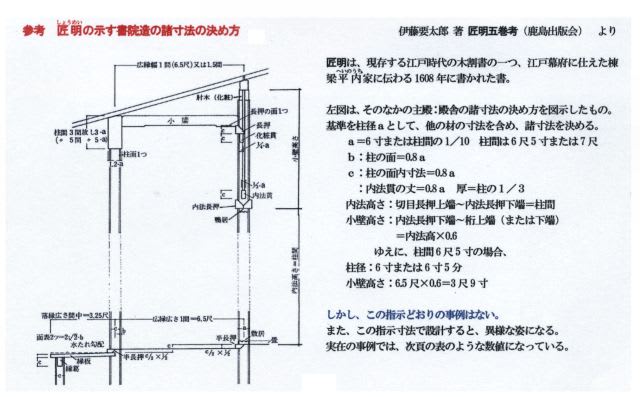

「書院造」の「矩計」や柱間隔や部材の寸法などの「規範」は、「匠明」の記述にあるとされています。

「匠明」の記述を図にしたのが下図です。

「内法高さ」の測り方が、「日本家屋構造」の測り方とは異なりますので注意してください。[追記]

一方、現存する「書院造」の「矩計」から、諸寸法をまとめたのが次表です。

[以下追補 15.35]

いわゆる「書院造」の部材寸法は、次表のように、決して大きなものではありません(一般の住居も同じです)。

また、これらの事例で使われている「貫」の寸法(柱径に対する比率)は、

「貫」工法で使われる「貫」の標準的な数値である、と考えてよいでしょう。

明治期の一般的な家屋の部材寸法は、下表の「修学院・中御茶屋」程度であった、と思われます。

柱寸法が3寸5分角(約10.5cm)以下になったのは、第二次大戦後の現象です。

この点について、建築史家・桐敷真次郎氏が「耐久建築論」で詳しく触れています。

なお、数値は「仕上り」の状態の寸法を示しています。(追記 27日 7.00)

この表で分るように、「匠明」が示している諸寸法は、実際の「書院造」の諸寸法と、

数値が大きくかけ離れています。

それゆえ、「匠明」が「規範」であった、と考えるには無理があるように思います。

なお、この図・表は、講習会用に筆者が作成した*ものですので、文責は筆者にあります。

*「伝統を語る前に・・知っておきたい日本の木造建築工法の展開」テキスト

参考として、「書院造」の代表とされる「園城寺 光浄院・客殿」の矩計の実測図を載せます。

この図は「日本建築史基礎資料集成 十六 書院造?」所載の図を編集したもので、同講習会資料の一です。

次回は「継手」の解説の項に入ります。