PDF「虫に刺されて」(1983年度「筑波通信 №6」) A4版9頁

虫に刺されて (1983年度「筑波通信№6」)

先日、ものすごく暑い日だったが、久しぶりに池袋から東上線に乗った。昼下がりで空いていたし、冷房もほどよく効いていたから、快適であった。

川越あたりまではさほど変わった風にも見えなかったが、それから西はわずかな年月の間にすっかり変っていた。沿線にあった緑濃い林は、きれいさっぱりとなくなり、他の私鉄沿線と何ら変りない風景になっている。もちろん、あたり一面に拡がっていた水田も埋め立てられ、見るかげもない。住宅公団の大きな団地や、軒を接した建売住宅が建っているのである。

そういう新興の住宅地にでも住んでいるのだろう、明らかに都会風のなりをした幼児連れのお母さんが二人、途中の、これも新設の、なんとなく歯の浮くような名のついた駅から乗りこんできた。どうやらスイミングスクールにでも行くのであるらしい。二人ともそのまま青山あたりを歩かせてもおかしくない、いかにも若奥様風のぱりっとしたワンピースを着こなしていたのだが、その脚を見て、やはりここはまだ田舎なのだ、と私は思わずにやりとした。お二人の脚は、出ているところ一面、それはみごとな虫くいの跡。私の経験では、あれはどう見てもぶよの類にくわれた跡のはずだ。いくら林や田んぼがなくなったとはいえ、都心に比べればまだそういう自然は残っているのだ。彼女たちの靴がまたしゃれたものであったから、その虫くいの跡が妙にひきたって見えた。

私の左足首の近くにも虫くいの跡がある。もういまは二・三箇所かまれた跡が残っているだけだが、十日間ほど膨れあがったままで、いたがゆくてたまらなかった。刺された記憶はまったくないのだが、車の運転席の床に大きなあぶがひっくりかえっていたから、犯人は多分こいつだろう。あぶは、刺しているときには痛みを感じないのである。八月の初句のことである。ちょうどそのころ、車で数日ほど東北めぐりをしてきたのだが、このあぶは、そのときの土産にちがいない。例のごとく、極力主要道や大きな町は避け、発展や開発から取り残された町や村ばかり寄ってきたから、多分、その最後の村あたりの産物なのだ。

東北の町や村も、しばらく見ないうちに、大分変ってしまったような気がする。もちろんその印象は外見からくるもので、おそらく生活自体も変ってしまっているだろうが、しかしそこのところは、たまたま通りかかった、いわばよそものの私にはさだかには分りかねる。

青森県には、北海道へ向って突きでた二つの半島があるが、その東側の半島:下北半島の太平洋に面した海岸沿い、基地の町三沢あたりから北の一帯は、淋代(さびしろ)などという地名もあったりして、わびしい所だった。まさに字の如く風雪を耐え忍んできた、ねじれた細い松林が続き、そこに点在する村々の様子もまたわびしい限りであったような記憶があるが、いまはそうではない。家が、少し大げさに言うと、軒を接するほどにまで増えたのである。その昔は、茅葺屋根の家が数軒、肩を寄せあうように集っていただけで、わびしい風景が延々と続いていたものだが、北の方に行くとまだその気配が多少残っているが、三沢あたりはもうすっかり変わってしまったのである。茅葺の家も数が減り、もう数えるほどしかなく、それも潮風に打たれていまにも朽ちはてんばかりだから、いずれ近いうちに、これらもまた新しいつくりの家にとって代られるにちがいない。

この、このあたりに増えている新しい家々のつくりは、これはなんと言い表したらよいのか、あえて言えば、まことにけばけばしいものだ。写真を見た人が、まるで盆ぢょうちんだ、と言ったけれども、それはまことに言い得て妙だ。屋根はゆるい傾斜の鉄板で色とりどり、棟や破風は盆ぢょうちんの木部のように模様で飾られ、壁には所々に、これも色とりどりのタイルがはられている。お金は相当かけているのだが、なんとも珍奇に見える。なにも、昔ながらのつくりかたをまるごと経承しろとは言わないが、これではまるで突然変異である。これはいったい何なのだろう。もしかすると、基地の町・三沢が醸しだした独特の空気がそうさせるのかもしれない。たしか、このあたりの人々は、大半が、何らかの形で基地と係わりを持つことで暮しが安定したのだ、というようなことを聞いたことがある。そんななかで、そこから少しはなれた原野のまんなかで、折しもむせるように煙ってきたその地力特有の霧のなかに浮びあがったマンサード屋根の牧舎(ことによると住居)は、軒先までがコンクリートブロック積みだったから最近のものだろうが、なにかほっとするほどさまになっていた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この三沢あたりの風景は、どちらかと言えば特異な風景なのだが、しかし一般に、鉄板葺の家々が多くなっている。しかもそれが、どういうわけか、ほとんど赤茶色:鉄さび色なのだ。屋根だけが妙に浮いて見える。私にとって、東北の普通の町の一般的な印象は、この赤茶色の屋根だと言っても、それほど言いすぎではない。どこの町であったか、国道のバイパスが、川沿いに発展した町をまいて小高い所を通過していたが、そこからながめたその町は、一枚の赤茶色の薄板をもみくちゃにして拡げたような感じであった。

もとよりこれが初めから赤茶色の鉄板葺であったわけがない。多分、昭和の初めぐらいから徐々に鉄板が出はじめたはずで、それも当初のはコールタール塗りでまっ黒、鉄板も最近のように長尺ものがないから小さいものをひし形や長方形にはいであるし、細工も手がこんでいる。そういうのは見ていて安心できるから不思議である。しかし大部分はより近年になってのもので、赤茶色はトタンによく塗るさび止めペンキの色なのだ。鉄板葺の前は場所によると板葺があったかもしれないが、おそらく大部分は茅葺であったのではなかろうか。だから町によると、茅葺、茅葺の上にそのまま鉄板をかぶせたもの、初めから鉄板葺で考えた(旧い)家、そして最近の鉄板葺、とが混在している所もあり、ちょっとした町では、ほとんどが鉄板葺の建物になってしまっている。そして、更にちょっとした町では、そこへ鉄骨やコンクリートの平らな屋根が続々と進出しだしている。雪が少ない所ならまだしも、雪が降ったらどうするのだろうかと人ごとながら気にかかる。土地土地で微妙にちがった姿をしていた村や町も、どこもどんどん一様になってゆくらしい。そうしてみると、あの三沢あたりの特異な形ときめつけた家々は、ことによると、現代の地域性の表れなのかもしれない、と皮肉に、そして真面目に思えてきたりする。

それでも、このようにどんどん都会風に、一様になろうとしている町をほんの少し離れると、そこにはあい変らず昔ながらの茅葺の家があったりする。そういう家を見ると、あの町なかで旧い鉄板葺の家にぶつかったときと同じように、妙にほっとするのであるけれども、それは決して私が懐古趣昧だからではないだろう。何と言ったらよいか、あえて言えば、その場にぴったりだからである。屋根だけが浮きあがってくるわけでもなく、壁だけが目だつわけでもない、あるべきものがあるべき姿をして(というより、姿につくられて)そこにある、とでも言う他はない。所を得ているのである。

八甲田山系の北側にある七戸(しちのへ)町から八甲田への道すじのちょうど町の家並みを出はずれたあたりにもそんな家があった。水田から一段上った段丘上の、道に面し、まわりを林と、よく手の入れられた畑とに囲まれた、まだそれほど傷んでいない茅葺の家である。車で町から坂道を上ってくると、まず茅葺の屋根から見えてくる。これはもう、ほんとにさまになっている。小割りのガラスが入った古びた建具がはまっている。後になって取り付けたのではなく、初めからなのだそうである。昭和の初めの建設だ、と柔和な顔つきのおばさんが話してくれた。当時は珍しかっただろう。間取りは普通の農家と同じと言ってよく、ただ、かなりの寒冷地だから、吹き通しになるような縁側はなく、閉じ気味のつくりになっている。土間は向って右:東側にとられ、その一画、東南の角には馬屋が仕切られている。七戸町あたりを、下北半島の下北に対して上北(かみきた、郡名でもある)と呼ぶが、この地方は古代より馬の産地であったらしく、古間木(ふるまき)などの「牧」地名も残っている。

東北線の「三沢」駅の旧名は「古間木」:ふるまき:であった。しかし、最近駅の近くにできた引湯の温泉場が「古間木」と書いて「こまき」と読ませたため、こちらの方が幅をきかせはじめたらしい。

近世、このあたりまでが「南部」に属し、変らず馬の産地で有名で、近代になると軍馬の産地として、戦後は北海道にならぶ競走馬の産地として名が通っている。競走馬は、いま、大きな企業牧場で養成れているが、軍馬ぐらいまでは、個々の農家も農耕馬ともども飼育していたものと思われる。馬屋などは、不用になると改造されてしまい、大抵の場合、復元でもしないとその原形を見ることができないのが普通だが、ここではまだしっかりとした形で改造もされずに残っていたのである。

南部は曲り家(まがりや)が有名だが、このあたりでは見かけないようである。

そんな風に思いつつ土間を見せてもらおうとして近づいて驚いた。馬屋はいま納屋としてでも使っているのだろうと単純に思っていたのにそこに何か動物がいる気配がある。しかも大きなもの。それは牛であった。茶色の肉牛である。近づく私に向い、奥から出てきてしきりと威嚇しているのである。奥の力をのぞいて合点がいった。生れたばかりらしいかわいい子牛がいたのである。そういえば、いまこのあたりでは、かつての馬に代り、農家は肉牛・乳牛を飼育していて、あちこちに共同放牧場がある。かつての馬屋は産室として使われているのである。

土間の一画に馬屋を設ける家のつくりがあるのはかねてより知ってはいても、実際に、馬ではないにしろ、一つ屋根の下に家畜と起居をともにしている生活を見たのは、これが初めてであった。後日、秋田県の田沢湖町の近くでも同じように牛を飼っているのを見かけたから、牧畜・酪農をやっている家では、いまでも古い家をそのように使って暮している場合が多いのかもしれない。

親牛の威嚇にめげず、近づいて詳さに見てみると、土聞との仕切壁は一応あるものの、板壁はすきすきで向うが透けて見える。あぶが群れて翔んでいる。清潔に整えられてはいるけれども、特有のにおいはあたり構わずである。子牛が育つまでの短い期間だとはいえ、大変そうだ。まして、そんな一時期だけではなく、少なくとも半年以上の長期にわたって、昔は起居を共にしたのであろうから、その大変さは、想像を絶するものがある。そこの所のリアリティには、いま一つ私には近づき難く、まさに字の如く垣間見るのでせいいっぱいだ。

もんぺ姿のおばさんは、上着も長袖でだぶだぶ、出ているのは顔と手だけ、頭も手ぬぐいをかぶっている。半袖シャツの私は、だから、あぶにとっては格好の標的になる。追っぱらうのに苦労する。昔からの農作業着の姿格好に納得がゆく思いである。あれが体にぴったりだったりしたら、いたる所刺されてしまうにちがいない。私の足首を刺したあぶは靴下の上から刺している。よほど目のつまった厚手の生地でなければ防げまい。そして、そんな厚手の衣服がぴったり体に着いていたら、たまったものではないだろう。体全体をだぶだぶに薄手の布でおおうというやりかたに、変な所で納得する。虫に対しても、陽ざしや暑さに対しても、そしてもちろん作業性も、これはうまくいっている。

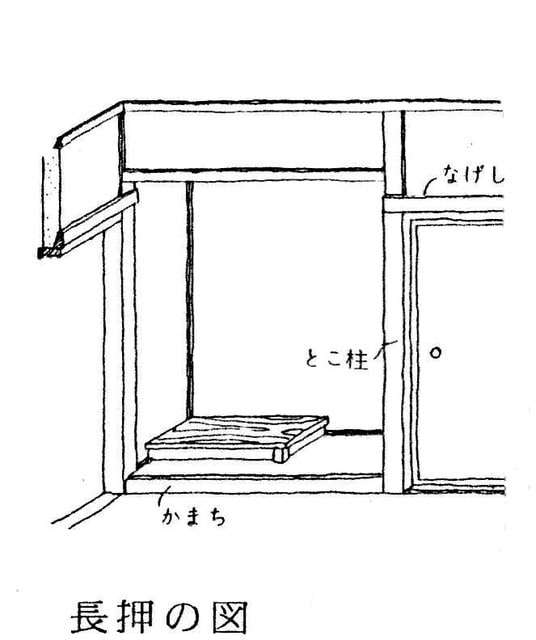

蚊帳(かや)というものがあった。後になって聞いておけばよかったと思ったのだが、あの牛飼いの家では、まだ蚊帳をつっているのだろうか。それとも、都会のように、殺虫剤を散いたり、たいたりしているのだろうか。しかしそれでは、どう見ても間に合いそうもない。もちろん、あの東上線の車内で見かけた虫さされのご婦人たちの家では、蚊帳はないはずだ。第一、多分、彼女たちの往む家では、蚊帳をつるにも壁には長押(なげし)はもちろん釘一本打つところがないのではあるまいか。ことによると、彼女たちはもう蚊帳なるものを知らない世代であるかもしれない。いま大学生諸君は昭和三十年代の生れ、もうじき四十年代の生れの人たちが出てくるが、彼らはまず蚊帳というものを知らず、知っていたとしても、実際に蚊帳をつっての生活を味ったことのある人はまず都会育ちの人たちにはなく、地方の人たちでも数少いと思われる。私が高校のころまでは、私の家でも蚊帳をつっていたように思う。もう二十五年ほども昔のことだ。蚊帳をつるのは、子どもにはそれなりに難しく技術がいったし、蚊を入れないようにして蚊帳のなかにもぐりこむのも、それなりのこつがあった。長押の裏側が斜めに切られていることを私が知ったのは、蚊帳つりを通してなのである。それにしても、蚊帳のなかは子どもにとって楽しい世界であった。日ごろ見慣れた屋内に、更に半透明でふわふわした屋内がたちまち出現するのである。それに、麻でつくられたあのはだざわりは清々しい。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

蚊帳が一般に普及したのは中世以降のようだが、考えてみると、これはなかなかの発明である。とにかく、虫の群れている世界のなかに、虫と無縁の空間をつくりだしてしまおうというのだから、これは並の発想ではない。なにしろ、言ってみれば際限ない虫の群れなのだから、それを一々殺すなどという発想は、どこをたたいても出てこなかっただろう。

戦後ある時期まで、多分占領軍の指導ではなかったかと思うのだが、蚊の発生源を断つべく、DDTやBHCをやたらと散布したことがあったけれども、これは蚊帳という発想に比べると、たしかに源で断つという局面では合理的ではあるが、かなり無暴で恐しい発想と言うべきだろう。それは、ゲリラを追いだすというたたそれだけの目的で、ゲリラの隠れ家になる密林を根絶やしにすべく枯葉剤を散布したのと一脈相通ずる所のある発想である。日本という湿潤な風土は、必然的に蚊やらその他の虫の世界ともなるわけで、それらだけを不用なものとして除去してしまうことは、それこそ生態系が変りでもしなければできない相談である。実際、最近読んだ「土は訴える」(信濃毎日新聞社刊)という本によると、戦後このかた農業近代化の一環として盛んになった個別害虫対応型の薬剤を初めとした諸種の農薬散布は、土壌の生態をすっかり変えてきてしまっているのだという。そうだとすると、それは、そもそも人々がそれでよしとして拠ってきたはずの風土そのものを、知らず知らずのうちに改変・改悪してきたことに他ならないが、そのことにはだれも気づいていないということになる。

たしかにもう大抵の所では、蚊帳をつらなければいられないというほどには蚊はいなくなった。私の子どものころには、蚊帳にもぐりこむのに蚊と道づれにならないようにするには相当こつがいったほど蚊がいたものだ。それだけまわりに蚊の住める世界があったのである。蚊帳なしで殺虫剤だけで済ますことができるというのは、言い換えれば、それだけ蚊の往む世界がなくなったということだ。そういえば、私の住む筑波研究学園都市には、不思議なことにせみが少ない。日常的にはすっかりせみが鳴かないことに慣れて気づかなくなっているのだが、旧村部を通りかかって、油ぜみがじーじーと暑くるしく鳴いているのを聞いたりして、そうだ、夏はせみが鳴くんだった、と気がつくほどである。樹木がないわけではない。公園はたくさんあって、多種多様な樹木が植えられている。しかし、まずほとんどせみの声は聴くことがない。おそらく、開発にあたって、地表面をあらかたひっくり返し、改変してしまったため、地中に十年もの年月暮すというせみの幼虫が絶滅してしまったからなのではないかと思うが、さだかではない。東京でさえ、せみは鳴いているのである。せみの声を聴けない夏というのは、考えてみると、淋しいものだが、そのように思うのもまた、私か懐古趣味だからなのであろうか。

つい先日、学園都市に隣接するある町の人たちと懇談する機会があった。その町では、ここ十年ほどの間に簡易水道が普及して、それまでは唯一の飲み水供給源であった井戸が、またたく問に消えていったとのことであった。場所によると夏場枯れたり水量が減ることもあったが、とりたてて汚染がすすんだわけでもないから、いまでもおいしい水を飲みたい人たちが細々と使ってはいるそうである。しかし、コックをひねれば、必要な場所に必要なだけ自由に水が得られる利便性は、たとえ水道料が要ろうが、なにごとにもかえがたく、井戸はほとんど放置され消えつつあるのである。水道の普及による水の白由化が、大きく生活を変えたであろうことは想像に難くない。一例をあげれば、それまでは井戸水が得られず(つまり、掘ってもいい水が得られず)、従って家も建てられなかったような場所(たとえば、低湿地のまんなか)にも家を構えることができるようになり、集落の様相も変り始めている。当然、家うちでの生活にも変化が現われているだろう。

そして、驚くべきことに、水道化が始まってたった十年しか経っていないのに、既に子どもたちはつるべ井戸が何であるかを知らなくなっている、とその人たちは半ばあきれ、そして嘆いていた。別にこの人たちは町の古老なんかではない。多分、三十代の人たちである。都会ずまいの子どもたちが知らないのならまだしも、現に、使われなくなったとはいえ、まだ姿をとどめているものを見ているはずなのに知らないのだという。おそらく、この記憶喪失の傾向とそのスピードはまさに現代そのものの象徴であると言ってもよいだろう。なぜ井戸が水道にとって代られるのか、つまり、水というものの生活にとっての重さ:意味、水道を敷くということの(本質的な)意味、がまったく省みられることなく、水道の(現実的な)利便性のみをクローズアップし、それをただ使うだけがあたりまえになってしまっているのである。その一方で、「私たちの郷土」のような副読本が編まれ、子どもたちに郷土の昔が教えられるとき、たった十年前の昔のことをいったいどうしてくれるのだ、というのがこの人たちの複雑な思いであるらしかった。

私にも、この人たちのいらだちがよく分るような気がする。「歴史」を学ぶということが、なにかこう今の生活とは無縁の対岸にある珍しいものを見ることであるかのように扱われ、人間の生活の正当な、あるいは順当な(もちろん、いろいろな波風をも含んでのはなしだが)変遷のストーリーを知るということがないがしろにされているのは、まったくおかしく、まちがっている、と私は思うからである。

おそらく、つるべ井戸もそのうち「文化財」となり、そして初めて副読本や教科書に載せられ、そういう回り道をして初めて子どもたちは井戸について知るのだろう。だがそのとき、既に、井戸のリアリティは、生活とはほど遠いものとなっているだろう。生活にとっての大事なことと、稀少価値としての大事なことが、混同され、とりちがえられ、あるいは、すりかえられて教えられることになるのである。

さきほどの蚊帳もまた、多分そのうちに「文化財」として、あるいは「民俗資料」として、郷土資料館などの片すみでほこりをかぶるようになるのだろう。もちろん私も、そういう日常の生活用具で、使われなくなったものを、資料として後世へ伝えてゆくことは必要なことだと思ってはいる。問題は、それでいったい何を伝えるか、なのだ。その点で、私は、文化財の「財」の字にひっかかりを覚えるのである。なぜなら、それは得てして稀少価値としての評価のみにすりかわってしまいそうだからである。

古代以来の多くの使われなくなったものが、文化財にされてきた。たしかにそれらの多くは、正当な、あるいは順当な道すじをたどって使われなくなったものであるにちがいない。それらが使われなくなったのは、それらの本来の役割が(逆な言いかたをすれば、それらのものを必要としたその「必要」が)、他のもの、あるいは、やりかたにとって代られ、受けつがれたからなのである。そういった本来の本質的な役割を、根本的・絶対的に不要とするような状況になったために消失していったものというのはまずほとんどないだろう。まずは大抵、なにかにとって代ったのである。

では、蚊帳の衰退はどうなのか。網戸がそれにとって代ったか、殺虫剤がそれに代ったか、あるいはそれとも、虫のいない世界になって、根本的に変ってしまったのか。

戦後にぎにぎしく唱えられ実施された「生活改善」運動や、その後のいわゆる高度経済成長・技術革新にともなう動きのなかで、多くのものや、やりかたが消えていった。それらはいずれまた「文化財」としての評価が与えられるのかもしれないが、しかし、それらの多くのものや、やりかたが、すべて、順当な道すじをたどった結果として消失していったとは、私には思えない。むしろ、その消失や変容は、内からの潜在的な活力によって生じたのではなく、外からの、本質を見失った他動的な力によったものではなかったか。

もちろん、いまさら、消えていったことを、ただ嘆いてみてもはじまらない。問題なのは、戦後このかたの経緯のなかで、ものごとや、やりかたの発展・進歩・成長・・・・変容は、本来、生活に密接に結びついた、生活に根ざした内的な活力によって、その道すじをたどるものであるという重大なことが忘れ去られたことである。

それはすなわち、それぞれの土地にはそれぞれの生活のしかたがあった(たとえば、同じ作物をつくる場合でさえ、それぞれの土地なりのやりかたがある)ということが見失われ、いわば全国一律のやりかたが推奨されることにも連なってくる。だれも、子どもたちに、たった十年前まで存在した井戸の意味さえも適格に伝えようとしないのである。ことによると、十年前まで非文明であったことなど、知る必要もない、などと思われているのかもしれない。というのも、多くの場面で、都会の基準が絶対的価値基準であるかのように見なされ、それにどれだけ近づくかが目安にされる傾向があり、それに遠いことをもって恥とするかのような気配さえ感じられるからだ。

ものごとや、やりかたの発展・成長が本来たどるべき(生活の結びついた)道すじは、俗なことばで言えば、そこでの生活の知恵によってたどられるべきなのだが、こういった戦後このかたの風潮のなかでは、もはや、そういった知恵が生まれる素地をもぶちこわされ、ただいろいろのものが受け売りの形でとびこみで入ってくるだけになり、真の意昧での創造力も根こそぎにされてしまう。いま、あちこちで伝統的なる「もの」の見なおしが盛んになってきているようだが、それは決して、単に伝統的なる「もの」そのものをあげつらうべきではない。大事なのは、それらがなぜそうなったか、そしてなぜ消失したのか、そして更に言えば、なぜいまになって、それらを「伝統」としてもてはやさなければならなくなったのか、その点について考えることなのだ、と私は思う。そしてこの視点が、いまの世のなかでは、決定的に欠落しているのである。

私の左足首の虫くいも、もうわずかに跡を残すだけである。痛みは一時のもの。私もまた、ときどき、あぶに刺されなければならないのかもしれない。

あ と が き

〇学園都市ではせみが鳴かない、などと書いたせいでもないだろうが、夕方、鳥にでも追われたのだろうか、5階の私の室の窓に、油ぜみが飛びこんできた。少しは増えてきたのかもしれない。

〇東北もまた、いたるところで新しい道がつくられ、そして、まずほとんどの道は舗装されていた。どんな奥地でも、人家のあるところまでは舗装されている。交通事故も増えているのだろう。山形の西馬音内(にしもない、と読むのだそうである)という町を通りかかったとき、警官が一台一台車をとめて何かしているところにぶつかった。検問かな、とも思ったが、なんとなくその場の空気に険しさがない。私もつかまった。検問ではなかった。そこはちょうど神社(アグリコ神社というらしい)の前、神官ともども、通りすがりの車に、お守りを配り、簡単におはらいをしていたのである。交通安全運動というわけである。その町の名産だというそばまんじゅうはうまかった。

〇隣り町によい木造の学校があるときいたので見に行った。昭和26年の建設というから、そんなに旧いものではない。戦後の資材不足のころのものである。しかし手入れがよいから、見ごたえがある。建具などは元のままで、非常にしっかりとしている。外まわりのペンキは、この夏休みに、父母の労力奉仕で塗ったもので、それまでは建設当初のままだったのだそうである。きけば、この校舎は、そもそもが、地域の父母の普請により建ったのだという。学校は、その部落の高台に在るのだが、元は部落のなかにあり、明治からのものであったが、戦後、学校の統合問題が起き、一時は廃校となるはずだった。それに反対する部落の人からの声は開きいれられず、そこで、部落の人たちが自力で全てをまかない造ってしまったのがこの学校なのである。彼らは建築委員会をつくり、いくつかの小委員会のもとで、敷地の取得、資金ぐり、資材あつめ、町との交渉・・・・を実行したらしい。新任の校長先生が散逸していた各種の資料の収拾に懸命になっていたのも好感がもてた。設計も町の大工さんがやったらしく、図面も残っていた。一度、あらためて詳しく調べてみようと思う。参画した人たちは、もう70歳になっている。 30年以上も前のはなしである。そして、いま、若い親のなかには、とりこわして近代的な鉄筋コンクリート建にしたら、などという声も、少しではあるが、出てきているのだという。

〇それぞれなりのご活躍を!

1983・8・30 下山 眞司