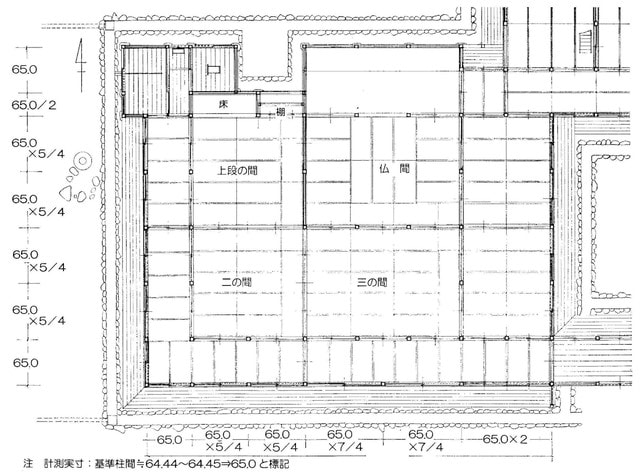

参考 喜多院 客殿 1640年(寛永17年)ごろ造営 所在 埼玉県 川越市

天台宗無量寿寺の一院、当初北院と言い、徳川家の帰依を受けた。江戸城からの移築か。全般に、材寸が大きいが、匠明の示す数値よりは小さい。架構法、室内形式は、基本的に他例に同じ。

平面図 日本建築史基礎資料集成 十七 書院Ⅱ より転載・編集

南側外観 日本建築史基礎資料集成十七 書院Ⅱ より

上段の間(天井と下がり壁の見切りは付長押) 原色日本の美術12城と書院 より

桁行断面図 小屋筋かいは修理時の追加

梁行断面図 断面図:日本建築史基礎資料集成十七 書院Ⅱ より転載・編集

柱間基準寸法 6尺5寸(実測によると6尺4寸4分~5分)柱径 5寸3分

参考 修学院離宮 中御茶屋 客殿 1682年(天和2年)造営

旧東福門院(後水尾ごみずのお天皇*の中宮)の御所の客殿 奥御対面所を移築した建物。ほぼ当初建物のまま。*修学院離宮は後水尾院の離宮。

平面図 日本建築史基礎資料集成 十七 書院Ⅱ より転載・編集

平面図 日本建築史基礎資料集成 十七 書院Ⅱ より転載・編集

桁行断面図 日本建築史基礎資料集成 十七 書院Ⅱ より

基準柱間 6尺5寸 柱は4寸2分角(面取り)、縁まわりのみ4寸8分角。 架構は、他の例と同様、下がり壁の付長押裏に貫を通す手法。

南側外観

一の間北面の床、違い棚

一の間南面から庭を望む 写真:日本建築史基礎資料集成十七書院Ⅱより

参考 本願寺 対面所および白書院 1630年(寛永7年)ごろ 所在 京都市内

浄土真宗本願寺派本山(親鸞が宗祖)の接客空間。対面所(上段以南)と紫明の間・二の間・三の間(白書院)は別の建物を移築接合(納戸が接合部)、対面所西側の雀の間~菊の間は増築と考えられている 。

平面図 日本建築史基礎資料集平成 十七 書院Ⅱ より転載・編集

南面外観

南面外観

対面所 正面を見る

対面所 正面を見る

写真:日本建築史基礎資料集成十七書院Ⅱより

梁行断面図

桁行断面図 断面図:日本建築史基礎資料集平成 十七 書院Ⅱ より転載・編集

通常の方丈建築・書院造と同様、頂部と脚部を貫で固めた軸組上に、格子状の大梁と桔木による軒を組み、7段の貫で束を固めた小屋組を載せ立体を一体化している。増築に際しても同じ工法を採用。

壁に耐力を期待してはおらず、それゆえ、壁、開口の位置の設定はまったく任意である。

安土桃山時代以降、多くの大規模建築が建てられているが、そのいずれも、方丈建築・書院造で培われた工法の延長上でつくられていると見なしてよい。

以上概略見てきたように、古代末に始まった二重屋根構造:桔木構造は、中世の方丈建築、近世の客殿建築を経て、いわゆる書院造と呼ばれる建物群に広く使われています。

下図に、それらを要約してまとめてみました。

橙色に塗った箇所が、架構の立体化・一体化を担っている二重屋根:桔木構造+小屋組の部分です。

これらの建物を通観すると、建屋の外形が、簡潔で左右・前後がおおむね相称であることに気付きます。

これは、この間の各種の造営を通じて、桔木構造がもたらす効能、すなわち、脚部と上部を貫で固めた建屋主要部の自立性を、さらに建屋の四周にまわした桔木構造の庇・軒先部で補うという効能が工人たちの間に知られていたからであり、桔木構造による鍔つば状部分(つば:刀の柄と刀との間にある環)は、四周に取付いてはじめて立体効果が生まれること、一面でも欠けると立体効果は減殺することを認識していたのです。

安土桃山~江戸初期に多く造営された木造の巨大建築:二条城書院、本願寺系の諸建物、妙法院・庫裏など:においても、同様の工法がいわば拡大して用いられていますが、それは単に書院造の形体を好み、それを模写したからではなく、その工法の効能が広く認識され、援用されたものと考えられます。

現在、巨大、かつ重量のある屋根は、重心が高く、地震に対しては不利である、との見かた、考えかたが「常識」として一般に広まっています。

しかし、外壁、間仕切とも大半を開口装置とした安土桃山期に建てられたこれらの巨大建造物は、幾多の地震に遭いながらも、すでに400年近く、倒壊・損壊することなく現在に至っています。つまり、いわば、自然という大実験室での実物大の実験に堪えてきているのです。この事実は、事実として受け止めなければなりません。ではなぜ、堪えてきたのでしょうか。

それは、先の「常識」:重量のある屋根は、重心が高く地震に対しては不利であるという常識は、掘立柱方式の場合には言い得ても、礎石建ての建物の場合には符合しないからです。

註 ここで言う礎石建て方式とは、古来の工法のそれを指し、礎石上に据え置く方式

地震とは、地面・地盤の震動のことです。

掘立柱方式の建物の場合、建物は地面・地盤の動きに追随して動きます。一方で、地面・地盤が動いたとき、建物には慣性による力も働きます。建物が、地盤が動く直前の位置を保とうとすることによって建物に生じる力です。

たとえば、地盤・地面が右へ動いたとき、建物は、足元では地盤・地面とともに右へ動き、上方は元の位置を保ち続けようとします。それは、地盤・地面から見れば、左へ動くことになり、その大きさは、建物の重量に比例します。したがって、掘立柱方式の場合は、見かけの上では、足元は右へ、上部では左へと動かされることになります。その結果、地震の際、重量が大きい建物は、たとえば屋根の重い屋根の建物は、軽い屋根の建物よりも、大きな挙動を生じることになります。すなわち、先の「常識」は、掘立柱方式:建物が地盤・地面に固定されている場合の「常識」にほかなりません。

これに対して、礎石建て方式の場合、建物は、地盤・地面の動きには追随せずに、元の位置を保とうとします(礎石との間に摩擦がありますから、摩擦の程度に応じた追随はします)。

重量が大きいほど元の位置を保とうとする働きも大きく、したがって、屋根の大きく重い建物は、礎石建ての場合、地震にともなう挙動が少ないことになります。極端な言い方をすれば、建物の下で地盤・地面が勝手に動くということになります。原理的に、建物の下で地盤・地面が勝手に動く、という現象は、礎石建ての場合、建物重量に関係なく、すべての建物に共通する現象です(布石上に置かれた土台建ての建物が、地震の際、布石上を滑ることがありますが、これもこの現象の一例です)。

以上見てきたように、中世の普通の建物から戦国期の城郭はもとより、安土桃山期~江戸初頭の巨大建物群に至るまで、壁が少なくあるいは偏在している多くの建物が、今日まで存在し続けてきた理由は、中世以来、一般、上層を問わず、工人たちの間で培われてきた建屋を簡潔で左右・前後相称の形にまとめ、部材を徹底して一体の立体になるべく組上げる技術・工法にあると言えるでしょう。

それは、単に貫や桔木などを使用さえすればよいのではありません。部分の足し算からは全体は生まれないことを熟知していた工人たちは、そのような使いかたはしません。

彼らは、常に先ず全体を見通し、次いで部分を考えているのです。

それは、彼らの使った図面にも現われています。彼らの描いた図面は、次の例のように、単なる絵ではなく、施工に使うことのできる絵、工程を踏まえて描いた絵なのです。

参考 江戸城 本丸 大広間 絵図 万延元年御普請絵図(1860年) 古図にみる日本の建築 より

設計図=施工図の実例 柱間1間を1寸で表記 材の種類、寸法などを色と記号で区別 凡例は読めるところだけ転記

足固伏図 凡例 右から 側足堅め 足堅め 大引 床束 1寸:1間荷持柱

土台伏図 凡例 右から 槻 槻 檜 荷持柱

屋根水取図 凡例 赤線 実線:柱筋 破線:間仕切 赤丸数字:柱間寸法 文字読めず!

小屋梁配図 凡例は 色で材料名 数字で材寸 文字読めず!

(「第Ⅳ章-2-付録」に続きます。)