PDF「日本の木造建築工法の展開 第Ⅲ章-3-2」 A4版12頁

2.大徳寺 大仙院 本堂 1513年建立 所在:京都市 北区 紫野大徳寺町

龍吟庵(りょうぎんあん)方丈に次いで古い方丈建築。龍吟庵方丈とは85年の隔たりがあるが、その間の事例がない。

臨済宗 大徳寺の塔頭の一。方丈とは呼ばず本堂と言う。大徳寺には20を越える塔頭があるが、その中で最古。

元は檜皮(ひわだ)葺き、現在は銅板葺きに変更。 基準柱間 1間:6尺5寸(芯々)。 庫裏(くり)、方丈、書院などを別棟で建て、渡廊下でつなぐ形式。 各建物間の石庭は、連続性をつくるため、後に整備されたと考えられる。 註 禅宗の思想を示した、と言われているが後付けの見方。 近世には、各棟を一体の建物として計画されるようになる(例:大徳寺 孤篷庵こほうあん)。

Image may be NSFW.

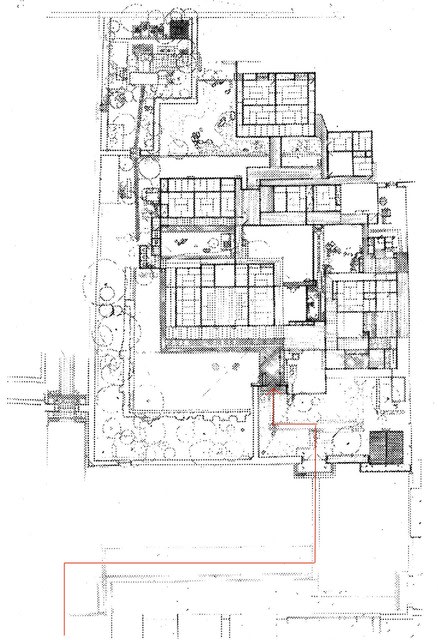

Clik here to view. 配置図 重森三玲 実測図 日本の名園より

配置図 重森三玲 実測図 日本の名園より

上の配置図は造園家の重森三玲氏による昭和初期の実測図。 樹木の種類も明記。

下は、建築家西澤文隆氏による実測図。空間の把握に力点。赤線は大仙院本堂へのルート(赤線は編集)。

Image may be NSFW.

Clik here to view. 配置図 西澤文隆実測図集 日本の建築と庭園より

配置図 西澤文隆実測図集 日本の建築と庭園より

大仙院に向わず進むと真珠庵、南側は、道を隔て、大徳寺の本堂。

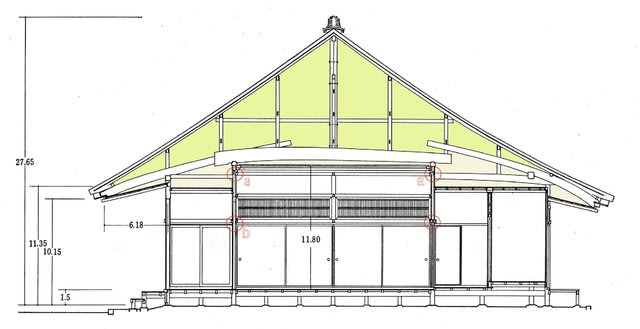

方丈(本堂)の架構の基本は、龍吟庵方丈と同じように、方丈(室中)を囲む諸室(広縁を含む)上を桔木による架構としている。断面図参照。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

左:玄関への路地 左側土塀の内側が石庭 右:玄関の扉見返り 右手は石庭

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

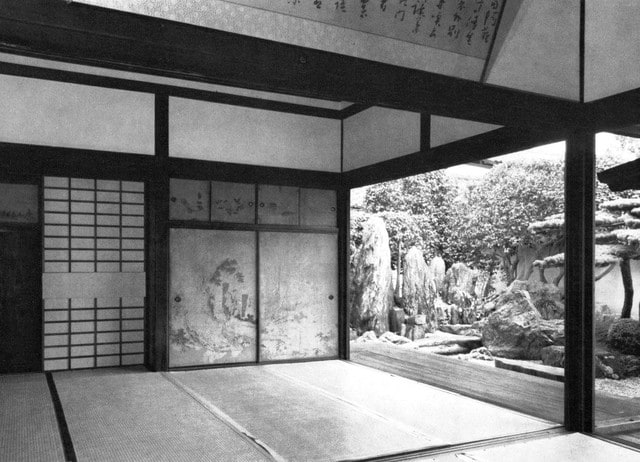

左:玄関~本堂の途中から本堂を見る。本堂前の広縁の柱は 約23尺飛ばしている。 右:室中しっちゅう(方丈)正面 外・両開き戸(外付)戸は二つ折り 内・明障子引違い4枚 写真 日本建築史基礎資料集成 十六 書院Ⅰより

Image may be NSFW.

Clik here to view.

南側全景 すべての開口部を閉ざしたとき 屋根は銅板葺きに替えてある 玄関は本堂と独立 原色 日本の美術10より

Image may be NSFW.

Clik here to view.

室中の北側に仏壇 広縁東は庫裏への渡廊下、大書院北側の渡廊下は書院・茶室へ 基準柱間:6尺5寸 柱径:広縁側以外5寸弱。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

桁行断面図 着色部分は梁行断面図とも小屋裏 実線赤丸:貫、梁行では蟻壁位置ではなく、内法~蟻壁の小壁内に入れている。破線赤丸:足固兼大引 大引は、@1/2間(龍吟庵は@1間) 破風は木連格子 平面図・断面図共に日本建築史基礎資料集成 十六 書院Ⅰより 断面図は転載・編集

Image may be NSFW.

Clik here to view. 室中 北面(仏壇側)建具を払ってあるので、大書院も望める。

室中 北面(仏壇側)建具を払ってあるので、大書院も望める。

柱径:仕上り5寸弱 内法長押、蟻壁長押の内側に貫 貫は1.3寸×3寸程度(推定)。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

大書院と石庭 手前の室は礼間(らいのま) 外部建具を払った状態 北面は、平面図と多少異なる。 内法長押、蟻壁長押の内側に貫。 写真・図面共に日本建築史基礎資料集成十六書院Ⅰより 図面は転載・編集

Image may be NSFW.

Clik here to view.

梁行断面図 左が庭側(南側) 引き渡し勾配:6寸5分 龍吟庵とは逆に、化粧地垂木を受ける桁を大寸にし、小屋裏の桁が小さい。 赤丸:貫(内法長押、蟻壁長押内側) ただし、a位置では柱外面に取付け、b位置室中中央の開口部上にはない。

3.大徳寺 龍源院(りょうげんいん) 本堂 1517年頃建立 所在:京都市 北区 紫野大徳寺町

大仙院 本堂とほぼ同時期の建設。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

平面図 玄関が南入りではなく、東から取付く。玄関の屋根が本堂屋根の下に入り込む点は、前2例に同じ。

基準柱間は芯々6尺5寸(図はメートル法表記、1973mm=6尺5寸)。柱径:広縁以外仕上り5寸弱。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

桁行断面図 着色部分:小屋裏。 礼間らいのま~室中しっちゅう~檀那間だんなのまは、天井が同一高さで、内法上に欄間がない。

実線赤丸:貫、破線赤丸:足固兼大引@1間。 赤の四角は、鴨居と付長押を一材で加工してあると思われる(次写真参照)。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

広縁~玄関を見る 広縁、落縁(おちえん)、沓脱(くつぬぎ)の関係が分る。 沓脱は通常は石。方丈建築では、 この方式が普通。 床は平瓦の四半敷(しはんじき)。雨落(あまおち)は玉砂利敷詰め。庭は苔。 雨落の設定位置を知る好例。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

室中(方丈)から礼間(らいのま)を見る。 間仕切は欄間がない。 同一高の竿縁天井が覆う。

貫は内法長押内と、小壁中途の付長押(室中中央開口部内法位置)内に設け、蟻壁長押位置にはない。 礼間~室中境の鴨居は、付長押と一体加工(逆凸型断面)。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

梁行断面図 右が南側 赤丸:貫 引渡し勾配:6寸 室中裏(北側)の小屋架構は、桔木が大梁に架かっていない。当初、大仙院と同じく、室中上の大梁の中心にあった棟位置を、後世に北側に移し屋根を南北対象に改修した際に生じたと考えられる。 写真・図面共に日本建築史基礎資料集成十六書院Ⅰより 図面は転載・編集

参考 鹿苑寺(ろくおんじ) 金閣 1398年建立 1950年焼失、1955年再建

Image may be NSFW.

Clik here to view.

梁行断面 桁行断面(部分) 日本建築史基礎資料集成 十六 書院Ⅰより転載・編集

鹿苑寺 金閣は足利義満が1397年から造営した山荘・北山殿で、義満の没後、鹿苑寺となる。金閣はその舎利殿。他の当初建築は現存しない。

鹿苑寺 金閣は方丈建築ではないが、古代の寺院建築の技法、特に、二重屋根・桔木の下で発展したいわゆる和様の工法を基に、その後の諸技法をも駆使している。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

第一層(住宅風)と第二層(和様佛堂風)は同形平面で間仕切柱の位置を一致させ、側柱を二層までの通し柱として大梁を組み、第二層の床を張る。 柱はすべて面取り6寸角。 通し柱と大梁の仕口は、差口と思われる。基準柱間寸法は7.0尺。すべての柱は、7.0/2:3.5尺の基準格子上に配置。

広縁では、通常は1間ごとに入る柱を省略しているが、これは、柱を省いた最古の事例という。

第三層(禅宗様佛堂)は、第二層上部の梁に直交する横材を土台にして別個の軸組を据える古代同様の工法(後述)を採る。基準柱間寸法は6尺。それゆえ、下階の柱位置とは一致しない。

軒まわりには、禅宗様の繰型や、大仏様の挿肘木などが見られ、その意味で、当代までの諸技法の展示場的な建物である。

(「Ⅲ-3-2 参考 慈照寺 東求堂, 古代の多層工法」へ続きます。)