PDF「筑波通信 №2」1981年5月 A4版16頁 (PCの方は、左上の「開く」をクリックし、さらに「Word Onlineで開く」をクリックしてください。)

「筑波通信 №2」 1981年5月

「道」楽考・・・・・・・・・それはそれ、昔は昔、いまはいま!?

ここしばらく、筑波には新鮮な季節が居すわっている。いろとりどりの花と若緑色の葉は地にあふれ、天にはひばのさえずり、風はおだやかに、そして夜にはその風にのり、かえるの声が遠くの潮騒のようにきこえてくる。素直な自然がうらやましい。

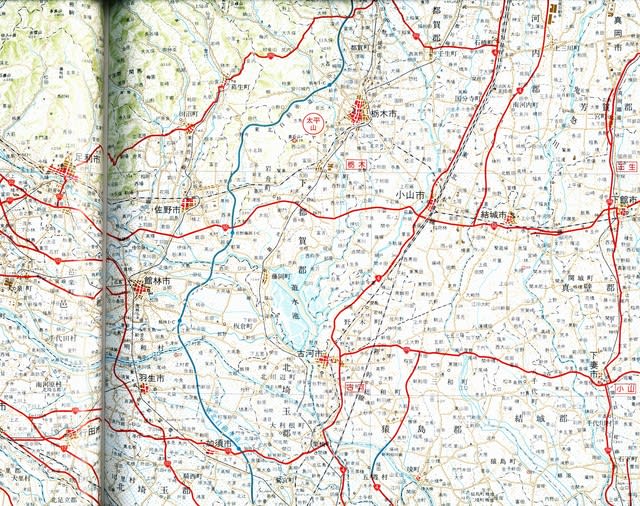

今日は、できることなら関東平野の地図を拡げながら読んでもらえるとありがたい。

私が筑波に移り住んで五年目になる。私にとって、ながく東京に住んで都会でない風景に慣れていない私にとって(というより、都会でない風景のなかで長く暮したことのない私にとってーほんとに戦争中の疎開のとき以来である)そのなかで暮すことは、まことに新鮮な体験の連続であった。

このごろ私は、年に数えるほどしか東京に行かなくなった(刺激がないと退化する、大勢にのりおくれる、おいてきぼりをくう、と「忠告」してくれる人もいる)。その代りというか、この広大な関東平野を歩きまわる(正確には乗りまわる)ことが増えた。そして、そのたびに、東京で考えられていることは大部分誤りに近いのではないか、私が机上で考えていたことも未だなまぬるい、と何度思ったかわからない。

たとえば、風土、風土とよくいうけれど、栃木の方から茨城へ向けて南下してくると(地図でいえば、矢板・真岡・下館・下妻・土浦という道すじ)それにつれ、このわずか数十kmの間で、土の色が変ってしまう、そしてそれとともに家々も街々の明るさも微妙に変ってくる、というのは全く目のさめるほどの驚きであった。同じ白壁も、栃木では輝くように土地に映え、南に下るほど沈んでしまう、第一白壁が少くなる。土の色が黒くなるのだ。そして、その目だった変り目が真岡と下館の聞、つまり昔からの栃木と茨城の県境であるというのも非常に興味深いことだ。因みに、近くを流れる鬼怒川も、その辺を境にして上流には砂利の川原も見られるが、それから下流は常に泥土のなかをその色を帯びながら流れてゆく。土地土地にこんな微妙なちがいのあることを、東京にいて分るだろうか、分る気が、分ろうとする気があるだろうか。分るまい、分ろうともしまい。「地面」として(土地としてでなく)均質に見るだけにちがいない。いったい、そんなちがいに何の意味があるかと思うだけだろう。そして、明らかにこの土地土地の人たちはこの微妙なちがいに微妙に対してきたのに(対してきたはずなのに)そうであるにも拘らず、この土地土地にまで「東京」的考えが猛威をふるいだしている、というのはいったいどうしたことか。(不勉強ながら、私の知る限り、この地域の例のちがいについて触れていたのは地理学の本であったと思う。しかし、それはあくまでも関東平野の地質について、ただそれのみについて書かれていたはずだ。)

こう思うのは、私の、「地方」に移り住んだ私の、ひいき目のせいか。それとも、地元の人にとっては空気のような存在が、私にとっては、はじめての味いの空気のように感じられるからだろうか。あるいは、こんな風に思うなどということは全く異常であって、いかなるちがいがあろうとも、我々の最新「技術」をもってすれば、いかなるところにも同じものがつくれるではないか、そんなちっぽけなちがいなど気にしていたら日が暮れる、と思うことの方が現代的な生きかたなのだろうか。もしそれが「大勢」だというならば、私はあえてそのような「現代」には、たとえ「異常」であろうとも同調したくない。私は「異常」を言いつづけるだろう。なぜなら私は、私の日常を逆なでされたくはないからだ。そして第一、かの東京にだって土地土地の微妙なちがいがあることは、その上に密集した家々などを一皮はいでみれば直ちに分ることだし、そのちがいに応じて生成してきたということも見えてくる。

私が「異常」なほど「大勢」にさからおうと思うのは、私が「地方」にいれこんだり、昔はよかったと懐古趣昧にふけっているからではない。全くそうではない。そうではなくて、それはそれ、昔は昔、いまはいま、といってすましていられること自体が愚かだと思うからなのだ。

「大日本地図帳 日本区分図Ⅱ」平凡社 (図版の挿入は、投稿者下山悦子によります。以下同じ)

このごろ、ある設計に係っている関係から、ひんぱんに関東平野を横断して歩いている。私のいる筑波は、広大な関東平野の東端に位置している。東に10 kmも行くと筑波山から連なる丘陵台地にぶつかって、様相も変ってくる。そして西はといえば、これは広大にして壮大、はるかかなたまでかすかな起伏をくりかえしながら平原が拡がっている(だから、その夕日はまさに一見の価値があり、いかに心の冷たい人も、四季それぞれのその表情に、思わず歩をとめ、物思いたくなるだろう)。そして、よく晴れ空気が透明な冬の一日、少し小高いところからは、ほんとにまれなことであるが、はるかかなたに富士山が望見できる。同じような日、これは冬に限らず、ずっと近くに関東平野北辺の那須・日光・赤城へと連なる山々がながめられる。この山なみが一つの谷間(上越線が通っている)をはさみ榛名へと続き、そこから山々は直角に南へ折れ、関東平野西辺の山々:秩父へと連なってゆくのだが、ちょうどその折れまがるあたり、碓氷峠(信越線と国道18号:中山道が越える)のふもとへ、しょっちゅうでかけているのである。つまり、関東平野を東の端から西の端へと、まさに横断するわけである。

この横断ルートはいろいろあるが、一つは水戸から前橋をつなぐ国道50号にのる手である。筑波から北上し、下館・結城の辺でのり、あと小山(東北線・国道4号:奥州街道と交又)佐野、足利、桐生、前橋と先ほど記した関東平野北辺の日光連山の前山や赤城山のふもとづたいに走ることになる。いうなれば、下毛野国から上毛野国へ(そして信濃国へ)という道すじだ。その一部は、完全に昔の東山道に他ならない。従って、周辺には古代遺跡が集中している。このルートは山々のきわを走っているから、先に記した山々もほとんどその全容は見えず、目にはいってくるのは、それより手前にある山々である。赤城山さえ、小さく見える。しかし、道は常にその片側に山なみをかかえ、同じような小山の連続とはいえ、それなりに場所ごとに特徴があるから、大体どの辺を走っているか、夜なかでも標識を見ずしても見当がつく。

最近使っているルートはこれとはちがう。それは、先のルートより南へよった平野のまっただなかを走る道である。筑波から下妻を通り、古河へ出る。古河で東北線と国道4号:奥州街道と交又し、古河の西側街はずれで渡良瀬川をわたる。因みにここで奥州街道を南へ、つまり東京よりへ数㎞ゆくと利根川をわたる。つまり、この辺で関東平野を流れる大河川が、それまでどちらかといえば東南へ流れていたのが、台地にぶつかって向きを大きく南へ変えるのだ。

「全国20万分の1地図」財法人 日本地図センター

だから、同じように平原状ではあるが、筑波から古河までは台地の上だったのであり(従って畑作地帯であり、水田はその台地を刻むひだのような小河川、あるいは沼地の干拓地だけに見られる)、これから先、館林、太田、新田(にった)、伊勢崎、前橋あるいは高崎と、利根川と先の平野北辺の山々との間の河川の氾濫原を走るのだ。当然水田が圧倒的に多い。(書き忘れたが、50号沿いは畑地が多い。)

しかしここで簡単に「当然」と書いたが、この辺から利根川南側の埼玉へかけての広大な水田地帯が、いま見るような「当然」の形を成したのはそんなに古くなく、江戸時代前期以後であり、館林、伊勢崎なども新しく、この辺が穀倉地帯になるとともに発展したはずである。新田も、館林などよりは古いけれども、字の如く50号沿いよりは新しい(しかし、「新田」であって、街としては大きくない)。もっとも、50号沿いの足利等の街自体は新しく、ここで言っているのは、50号沿いが早く開けた、だから古代道路:東山道もそこを通っている、それに対し、平野部が開けたのはそれよりおそいという相対的な意味である。

四月のはじめ、冬型気圧配置が一時もどってきた極めてよく晴れあがったある日、このルートを走ってみた。渡良瀬川を渡り、道はほぼ西北西に館林へと向う。ちょうど赤城山を目ざす格好になる。そのことははじめのうちそれほど気にしていなかったのだが、その後の体験は、それを気にしないわけにはゆかぬ、という気にさせたのである。

館林市内に入って道は一旦北へ向う。それは、東京から北上して日光へ向う、奥州街道より一すじ西側の道に他ならない。そのとき私の目にとびこんできたのは、雪をかぶった実にみごとな山容の山塊である。一瞬後それが日光・男体山であることに気がつき、それと同時に、それこそ我が身を疑った。いったいどこへ向っているのかと思ったのである。先刻来、私は北だとか西北西だとか書いてきているが、しかしそれは、いまこの文意を書きながら、地図を見てもらう人たちへの説明のため、地図を拡げて確認しながら言っているのであって、そのときの私には、そのような絶対方位の感覚など全くなかったのである。そのとき私は、極めて大ざっぱに館林、伊勢崎、とだいたいその順に西へ向えばよいと思っていたのであり、そのときも単純に、伊勢崎方向を指し示す道路標識に従って右折したにすぎなかったのである。そして真正面がこれである。しかも、道の両側の家なみの間にくっきりと浮びあがっている。これは偶然ではない。明らかに「意識的」である。これは「あて山」なのだ。日光へ向う道は、まさにこの男体山を目あてに、平野部の湿地の中の微高地(周辺よりわずかに標高が高く比較的水の心配がない:人々はそこに住み、まわりの低地で水田を営む)づたいに走ってきたのだ。館林の遠望は、平野のなかに島のように見えるが、実際それは、湿地の中に浮いている他に比し相対的に大きな島なのだ。その大きさと、平野の中での位置に恵まれていたこと(江戸時代の主要通商路:河川に近い)がその発展を保証したにちがいない。(これに対し、新田(にった)のあたりは、古代末期の新田開発にはちょうどよくても、近世の発展には不向きであったのだ。古代以来村々には栄枯成衰があったのであり、その延長上にいまの町々がある。このことは、他の大きく発展した平野の中の町について共通に言えることだろう。そして明治の鉄道敷設が:通商路の変更が、又それを変えてしまう)。そして、館林の街は、男体山を真正面にすえることで成りたったのだ。おそらくこれは、まちがいない。

こう分ってくると、館林までの道で見えた赤城山も、あれは「あて山」であったことに気づく。そうなると、それからあとの道のりが、がぜん楽しくなってくる。これから先、たぶん赤城山がより重要な意味をもってくるにちがいない。そして予想どおり、ときには真正面に、ときには右真横に見ながら進むのだ。実際標識は不要である、というより山そのものが「あて」すなわち標識そのものだ。(しかし、夜は全くあてにならない。あてが見えないから、どこを走っているか、まるっきり見当がつかない。これは50号との絶対的なちがいである。古代の道が山ぎわを通るのは、湿地帯が物理的に通りにくいということと同等に、あるいはそれ以上に、たとえ夜は歩かなかったにしても、遠くに見える「あて」よりも、近くにあるものの方をあてにしたかったからにちがいない。)

このあたりから見る赤城山、これはすばらしい。50号で見るそれとは比較にならない。そしてその左に見える榛名も同様に大きいし、その両山の間に、一段奥に壁をなして輝く雪の山脈:上越国境の山々だろう:もまた見ごとである。

こういった景色をながめていると、なるほどすぐの周りは平野だけれど、「ここ」つまりこの村々が成りたち得たのは、これらの山々:あてにできる山々があるからなのだ、そんな気が、実感としてわいてくる。具体的な証拠はないが、実際そうだったにちがいない。

現代人にとってはもはや観光、観賞の対象:見る対象でしかないこういう山々は、ここに住みつく決意をした人々にとっては、そんなものではない、「たよりになる」あるいは「たよりにしなければ居られない」ものとして見えたにちがいない。東京にいて、最も「現代」的な東京にいて、このことの意味が分るだろうか、実感としてもてるだろうか。分りはしまい、もてもしまい。単に「景観」としてしか見ないだろう。にも拘らず、こういう人たちが、「地方」の都市計画や建物を平然とつくってしまう。(私は「景観」という言葉が大きらいです、と言った「地方」出身の卒業生を思いだす。)

「全国20万分の1地図」財法人 日本地図センター

さて、館林・太田をすぎて伊勢崎へ向う。右手には、相変らず赤城、榛名の雄大な姿が見え続ける。そしてである。正面にまた見ごとに雪をかぶった山だ。どう見たってそれは浅間山だ。あまりのことに驚く以外ない。しかしそれは、私の知っている浅間山ではない。全く初めて見る、あれはこんなに見ごとだったかと思わずにいられないほど、他を圧して輝いている。私の知っている浅間山は、信越線あるいは国道18号:中山道を走りながら見た「景色」としての浅間山と、八ヶ岳の東側を小海から小諸に向う道すじで見た、もう少し小ぶりのそれだ(そういえば、その道も正面にこの山をすえていた)。

これはもう全く偶然ではない。完全に「意識的」だ。「あて山」という言葉はまえから知っていた。「あて山」としての筑波山の存在については、日ごろの実感として分っていた(遠出をして筑波に帰るとき、筑波山が見えてくると、ああ帰りついたな、まちがいなく帰ってきたな、とほっとするのである)。だから、おそらく関東平野において、他の山々がそういう意味を担っているだろうとは、ある程度予測はしていたのである。しかし、これほどまでとは、ついぞ思ってもみなかったのだ。

そして、高崎をすぎ、安中、松井田と、いよいよ碓氷峠へと上りはじめると、当然ながら浅間山は手前の山に埋没して、あの丸味をおびた山頂がちらっと見えるだけになる。しかし道は、川沿いに上り山々のくびれ:峠をめざせばよく、両側には山はだが上るにつれ迫ってくるから、もう先ほどのようなあて「山」はいらなくてすむ。

以上ながながと、筑波から西への、関東平野横断での情景を記してきた。そして、なにもこれは関東平野だけでの話ではない。どこでもそうのはずだ。少くとも、旧道はこうだ。だれでも一度は、道路標識のみに従い、まわりに拡がる景色を単なる「景観」として見る、というようなしかたでないしかたで歩いてみてもらえないだろうか。そしてもし、何の知識もないまま平野のまっただなかに放りだされたとしたら、我々の目はいったい何をさがし求めるか空想してみるのも一興である。そうすることによって、初めてそういう所に移り住む気になった人々や、そういう所を通過しようとした人々の「心境」に、ある程度は迫り得るのではないかと思うからだ。またそれをしないと、村や町も、「できあがってしまった」ものとしてしか見えず、「どうしてそうなったか」に対しては、全くといってよいほど関心がなくなってしまうからだ。

先に、「少くとも、旧道はそうだ」と書いた。実際、このルートにおいても、いたるところに新道、バイ・パスがつくられている。そこでは既に、先のような情景は全く生まれない。もはや目あては、道路標識以外なく、さしずめベルト・コンベアにのっているかの如く走るしかなく、目的に近づいているかどうかは、極端にいえば距離計の目盛りだけがたよりとなる。だから、標識と標識との間を走っているときは、まさに「無用な」途中にすぎず、外に見える風景も白々しく思えてくる。まして標識に初めて知るあるいは予想外の地名でもでていると、これはもう、どうしようもなく不安でいらだってくる。その点、あて山を正面にすえた旧道では、絶対にそういうことはなく、標識を見ても、もうここまで来たか、あそこに行くにはここで分れるのか、などと裕然と構えていられるのだ。つまり標識自体を、それほど重視しないですましている。安心して走っているわけだ。無用な途中とは、少しも思わない。

しかし、その旧道でも、その特性をなくしてしまうような建てかたの建てものが増えてきている。ここに住んでいる人たちもまた、この特性が分らなくなってきているにちがいない。

けれども、この人たちの「分らない」ことと、東京の人たちにとっての「分らない」ことでは、その意味がちがうだろう。東京の人たちには、このようなことがあること自体が分らないのであり、ここに住んでいる人たちは、そうあることは分っている、しかしそれはこの人たちにとってはさしずめ空気のような存在だから気がつかない、そういう意味の「分らない」なのだと思われる。そのようなとき、何でも東京風にするのが「近代的、現代的」と思い、思いこまされれば、その「分らない」もまた、ますます東京流の「分らない」に近づいてゆく。そこの特性も、どんどん風化してゆくことになる。

これも時代のすう勢、栄枯成衰の一形態として、黙って見過していればよいのだろうか。私はそうは思わない、思いたくない。

いったい「地方」の時代などというけれども、何をもって「地方」というのだろうか。

おそらくここまでの文章を読むと、なにか私が失なわれてゆくものへの愛惜の念にかられて、つまりある種の懐古趣味で言っているようにきこえるかもしれない。そうではない。この「そうではない」と言いたい、というのが今回の本題なのである。

私は7ページで、村や町を「できあがった」ものとしてのみ見て「どうしてそうなったか」に関心がなくなる旨のことを書いた。しかし、「どうしてそうなったか」について関心が全く示されていないわけではない。各地方の郷土史研究者、愛好者を含めた歴史研究者、考古学研究者、地理学研究者、あるいは建築史学研究者等により、各地方の成りたちについて、立派な「郷土史」が著されている。それこそ各地で競ってその編さんが行なわれているといって過言でない。そしてまた、各地での新しい開発にともない(皮肉にも)いままで知られていなかった古代~中世遺跡が続々と発見され、新しい資料として加わってゆく。そしてまたそういった史・資料をもとに、横断的に(古代の)集落の成りたち・構成やその変遷等について、あるいは(古代の)道のつくられかたについて(あて山の存在の考証なども含め)など、ある時代の状況がいろいろと論究されている。私もまた、私なりの視点でこれらに対し関心がある。しかし、その関心の内容が、ちがうようだ。

私が「どうしてそうなったか」と問うとき、なるほどこの問の形式は一見「客観的」なよそおいであるが、私の真意はむしろ、そこに係わりをもった人たちが「どうしてそうしたか」と問うている。

これに対し、これらの論究のほとんどは、先ず「事実」の編年に終始し、その「事実」の流れの「変遷」に対し「客観的分析」が加えられるという方法(たとえば、ときの政治、経済、社会、技術‥‥状況による、いわゆる要因分析を行う)がとられ、そういう意味での「どうしてそうなったか」なのだといってよいだろう。

しかし、ここでいう「事実」とは、明らかにいわゆる自然現象としての自然界に見られるそれとはちがう。人々との関係なく存在し得る類のものではない。人々が何かをした、その結果としての「事実」以外のなにものでもない。どうしてそういう「事実」として結果するようになったか、つまり、人々が「どうしてそうしたか」は、そのこと自体は絶対に「事実」としては残らないから、触れられないし、触れようとしないというのが実際である。それが「学的」態度というもので、それに触れるのは、歴史「小説」の世界であるかのようだ。(「常陸風土記」をはじめとする往古の「風土記」には、「どうしてそうなったか」に対して、「どうしてそうしたか」という語りくちで書かれている。その内容の、現代的意味での「事実」としての当否は別として、彼らは極めて「健全」であると思わざるを得ないのだが、それも私の視点がちがうからであろうか。)

いわゆる「文化財」という概念は、この「学的」態度の延長上にあるのではないだろうか。ある時代の遺物・遺跡を、その時代を代表する「文化」財としてあつかう。そのこと、自体には、私も別段異論はない。しかし、何のために、そうあつかうのか。「学術的価値」の高い資料だからか、その昔こういう時代があった、ということを示すものを残しておきたいからか、あるいは「美的」価値の高いいわゆる「芸術」品だからか、あるいはまた、単に「古い」からか。もしそうであるならば、あえて言わしてもらうが、それは「趣味」。「趣好」以外のなにものでもない。学問自体も、それでは一趣味だ。もしそうだとすると、風土記の作者よりも、「健全」ではないのではなかろうか。彼らには、「いま」がある。「いま」のために「過去」をみている。しかし、「文化財」の発想には、「いま」がない、たぶんないはずだ。人類の「文化」遺産として、えらいことをしたもんだと、ただ感嘆するだけだ。

しかし、私たちが私たちの「歴史」を知ろうとするのは、いったい何のためなのだろう。それぞれの時代の「事実」を知るということだけなのか。「それはそれ、昔は昔、いまはいま」という事実を知るためなのか。むしろ、そもそも私たちが私たちの歴史を知ろうとするのは、「それはそれ、昔は昔、いまはいま」としてあつかわない、というより、あつかえない、からこそではなかったか。それはそれとして、どうしても独立の事象としてあつかいかねる、そこには連関がある、それを知ろうとしたのではなかったか。しかし現実はいまや全てにわたり「それはそれ、昔は昔、いまはいま」になってきている。

この「それはそれ、昔は昔、いまはいま」ということばが頭にうかんだのは、都市計画や建築設計に係わっている人たちとのある会合の席上である。この人たちは、先ほどの表現でいえば、「できあがってしまった」町、そしてそれよりも、これから先「つくりあげる」ことに関心がある人々だといってよかろう。その席で私が「近ごろ学生のなかに、たたみの敷きかた:ならべかたや、障子やふすまなど引きちがい戸で向って左側が奥におさまる、ということを知らな人が増えてきた」という話をもちだしたところ、即座に「そんなこと、どうだっていいんじゃないか、目的がはたせればいいんだ」という反応がかえってきたのである。私には、すぐさま返すうまい言葉が見つからなかった。そして、口には出さず、「それはそれ、昔は昔、いまはいま、か」と思ったのである。この「単純機能主義者」:残念ながらこれも大学教師で都市デザインについての「権威者」で通っている:は明らかに誤っている。しかし、その誤りを指摘しようとしたら、それはもののみかたの根本にさかのぼるから、一昼夜でも済まないであろう。私は、その場での反論はやめにした。そして、これは大変だ、思っていた以上に大変なことになっている、とあらためて感じ、どうしようにもない白けた気分になったのを記憶している。彼は、なぜ学生たちがそういうことを知らなくなったかについて、少しも分っていないし、分ろうとしてもいない。知らないからといって、大したことでない、知らないなら知らないで、それはそれでいいではないかというのである。

しかし、そういって済ますまえに、彼らが知らないのは、彼らの体験のなかにそれを知る機会がなかったからだ、そしてそれは彼らの住む家が「公団住宅」に代表されるタイプの家だからだ(因みに、「地方」の人にはそれが少い)、そして彼らが何かをつくりだすときの一つの拠りどころは、その彼ら自身の家での体験にある、という厳然たる事実に気がつかなければいけない。第一、「目的」さえはたせればよい、ということでさえ、当の本人が常識的なたたみの敷きかたや引きちがい戸のおさめかたを既に知っていて、そこから「目的」なることを抽象したのだということを忘れている。それともこの大学教師は、目的も機能も、全て自らの体験とは全く関係なく自分の頭の中で「純粋観念」としてでも生まれたとでも思っているのだろうか。おそらくそうなのにちがいない。というより、「忘れている」ことを忘れ、そう思っているのだ。彼ならびに同類の建築に係わりをもつ人々にとって、都市の機能も都市の構造もそして建築の機能も全て、私たちの体験、彼ら自身の体験とは全然別物としてあるにちがいない。いや、彼らには彼ら自身の体験のまえに、建築や都市の観念があるとでもいう方がより適切かも知れない。そう理解することによって初めて、彼らのデザインした都市や建物が、なぜああもそこに住む私たちの日常をさかなぜするものになるのか、よく分る。(しかし、こんなことが分ったってはじまらない。)

この人たちは、ある町が「どうしてそうなったか」については、関心がない、上記のとおり、それはそれ、昔は昔、だと思っているからだ(もちろん、家々がどうしてそういうかたちになっているかについても関心がない、それは建築史学の関心事であって、彼には関係がないことなのだ)。そして、いまはいま、とばかりハッスルする。しかし、彼らにとって、「いま」とはなにか。私に言わせれば、彼らに「いま」などありはしない。いつだってよいのである。時間を超越しているとあさはかにも思い、それが「真理」だと(勝手にひとりよがって、しかし決してそれがひとりよがりだとも思わずに)思っているのである。彼らは、彼らの「いま」が、彼らだけ、純粋に彼自身によってのみによって、できていると思っているのだ。

これは私にとって、想像を絶する恐ろしいことだ。なぜなら、それは人間を、人間のやってきたこと、していること:人間の営為をあまりにもばかにしているからだ。

残念ながらいま、こういう人たちの考えかた、それはすなわちこれまで何度も書いてきた現代的、東京流の考えかたに他ならないが、が主導的になって、いろいろな町や都市やそして建物の計画が行なわれているのである。それがどういうものであるかは、既にこれまで書いてきたことで、ある程度分ってもらえているのではないかと信じたい。要は、「そこ」にいる私たちとは何の関係もないものが、白々しく存在するさまになるのである。おそらく未だかつて、このように恐ろしいかたちでものがつくられたことはなかったにちがいない。いや、なかったと断言していい。

私は、私たちの生活を、私たちの日常を、私たちの卒直な素直なものに対する感じかた、見かたを先ず尊重したい、信じたいと思う。自信をもちたいと思う。

いったい人々はいつから、私たちの体験、私たち自身に基づくものよりも、「客観的」データに基づくものの方を信じるようになってしまったのか。

私たちは、私たちの体験:すなわち「私たち」の存在を忘れ、あるいは見失い、あるいは切り捨て、あるいは知らず、ただいたずらに「抽象的」に「人間的な」町づくり、「調和ある」開発、「豊かな」農村、「地方の」時代などなどの、おためごかしの言辞をもてあそぶ人たちに、たとえ彼らが「専門家」と自称しようが、立ちむかわなければならない。「専門」の何たるかを問い詰めなければならない。

私たちは、私たちに係わるものごとを、「それはそれ。昔は昔、いまはいま」というかたちで処理することに慣れてしまった、あるいは慣れつつ、あるいは慣らされつつある。慣れてしまうと、人間はずっと昔からそうだったと思って不思議でなくなるから、ますます「それはそれ、‥‥」となってゆく。しかし、こうなったのは、極く近々なのだ。その根は、明治の「近代化」までさかのぼるかもしれないが、ここまで徹底しだしたのは、ここ二・三十年ではないかと思う。敗戦による「価値観」の単純な転換は、過去の「文化」の単純全否定までひきおこした(その同じ論理の上で、正反対の表れかたとしての「復古」願望が出現する)。そしてまた、戦後の、信仰に近いほどの「自然科学」あるいはその「方法」への傾倒は、それに輪をかけたと、私は思っている。この辺のことについては、改めて別に書く。

私たちは、「それはそれ、昔は昔、いまはいま」として、ものごとを「処理する」ことが確かにできる。そして、その方がやり易い。けれども、私たちの日常は、決してそうではない。私たちは、「それはそれ、‥‥」では生きてゆけないし、第一そのようには決して生きていない。前後の連関のない時間など私たちにとっては存在し得ないように、生きている私たちにとって、「それはそれ‥‥」などということは、論理的に言ってもあり得ない。もしも、「それはそれ、‥‥」として「処理する」ように生きているのだと思っている人がいるとすれば(現実にいるわけだが)、それは彼らが全く「うそ」をついているか、自分自身を全く「見て」いないからにちがいない。

私たちが、「それはそれ、昔は昔、いまはいま」として「生きていない」と気がついたとき、そのとき、あのいわゆる「文化財」も初めて私たちの「いま」に係わってきて、ほんとの意味で「文化財」としてとらえられるのだ(もっともそのとき「文化財」と呼ぶかどうかはしらない)。

最近、地名に関するシンポジウムが開かれたという。もっと地名を大事にし、それを破壊から守ろうというのであるらしい。その趣旨自体には、私も賛成する。しかし、参加者のなかに幾人かの建築や都市の設計・計画に係わりをもつ人(私には、破壊を卒先してやってきた人たちに見える)の名前を発見して驚いた。「いまさら地名が大事だって?地名に関心があることは、ないよりはよい。しかし、あなたがたがやってきたこと、やっていることこそ、地名を大事にしないことそのものではないのか?それに対して何らかの自己批判があったのか?それはそれとして、わきに置いといて、こんどは地名に口をだすのか?」私はこう尋ねたい。しかし彼らは、なぜ自己批判を求められるのか、そのことさえも分らないだろう。

よくは分らないが、彼らがそれに参画するのは、地名は過去の時代の「文化」を示している、そして「いま」彼らこそが「いま」の「文化」創造に係わっている、同じ「文化」に係わる「文化人」としてそれに係わるのだ、多分こんなところだろう。要は、「いま」都市や地方の「文化」をつくるのは彼らなのだという「おごり」に近い「自負」があるにちがいない。それに、いまは「地方の時代」というのが流行だし‥‥。

いまや「地名」まで「文化財」に成り下ってしまった(成り上ったと言うべきか)。そのシンポジウムのテーマ:「文学と地名」「歴史と地名」「地域文化と地名」「都市問題と地名」‥これらは分科会のテーマである:を見る限り(何が話されたかは具体的に知らないから誤解があるかもしれないが)、もしも、ある文学はある土地に根ざして生まれ、それゆえ文学に由緒ある地名がある、あるいはある時代の歴史が地名としてのこり、それゆえ歴史的に由緒ある地名がある、あるいはまた同様に地域文化に由緒ある地名がある、‥‥だからその由緒ある地名を破壊されないように守ろう、大事にしよう、というのであったならば、それだけがその論理、根拠であるとしたならば、残念ながら、それでは決してその破壊を防ぐ手だてにはなり得ない。なぜならば、これでは単なる懐古趣味にすぎず、地名もまた単なる「文化財」にすぎなくなってしまう。この見かたでは、これもまた「それはそれ、昔は昔、いまはいま」として「処理する」しかたの、別のかたちをとった表れかたにすぎないからだ。つまり、これでは、地名を破壊する側と全く同じ論理構造なのだ。同じ論理構造ならば、資本の論理で裏打ちされた側:開発し破壊する側が「勝つ」のは自明ではないか。

だから無意味だなどと言っているのではない。地名に関心をもつことは、もたないことより、そのことに気がつかないより数等よいことだと思う。しかし、単なる愛惜の情や趣味や教養のためならばともかく、真にこのことを考えるならば、考えようとするならば、私たちは、同じ穴のむじなであってはならないだろう。私たちは、 「勝つ」論理をもたなければならないのだ。

私はここで、私たちの居住環境:居住空間が、そのつくりかた、つくられかたが、私たちの日常の「感覚」を逆なでするものになってきた、なじまない、なじめないものとなってきていることを、半ば嘆きつつ述べてきた。しかし、分った風に嘆いたからといって、どうにもなりはしないのだ。なんとかしなければならない、私たちが、私たちに忠実に、「うそ」つかずに生きてゆけるために、私たちがなんとかしなければならない。人に頼んでいたのでは、私たちの「文化」を人に「依頼」していたのではだめだ。私たちは、私たちで「勝つ」論理を見つけ、共有する必要がある。

私たちは、「それはそれ、昔は昔、いまはいま」という処しかたを、この安易なやりかたを、捨てた方がよい。

そして、およそ人間の係わった、あるいは係わるものごとに対し「どうしてそうなったか」と「客観的」な言いかたで問うまえに、「(人々は)どうしてそうしたか」と問うべきだ。それはすなわち「私たちはどうなるか」ではなく、「私たち(なら)どうするか」という、私たちの問題に連なってくるはずだからである。

そして全く同様に、およそ人間の係わった、あるいは係わるものごとに係わる「学問」そして「学者」に対し、「専門」ならびにその「専門家」に対して、同じ問いかけをしなければなるまい。この種の学問や専門が「それはそれ‥‥」的内容である限り、それは、私たちにとっても「それはそれ」でしかなく、そういうような「学問」や「専門」が、その「学識経験」に名をかりて私たちの上におおいかぶさることを、私たちは自信をもって拒否しよう。人間の係わった、あるいは係わるものごとに係わる学問や専門が、私たちの「いま」と係わらないということは、その学問、専門にとって致命的な欠陥なのだ。学問の名に値しない、単なる趣味だ。どうして私たちは、彼らの言いなりになる必要があろう!

あとがき

・こういうもののみかたというのは、既成の「わくぐみ」があまりにも強固で、そしてまた「教育」されているので、なかなか分ってもらえません。 それで、このごろ、こういう言いかたをすることにしています。 あなたがたが冬の夜空をながめたとしよう。 冬の夜空は全くきれいだ。 しかし、あなたはそのとき、星を見ているか? 「教養」がありすぎて、あなたが見ているのは、星ではなくて、星座(の名前)ではないか? 先ず私と夜空の星が存在し、そして星座(の名前)が、私(たち人間)によって生まれたのではなかったか、と。 どうしてそれを逆に考えてしまって平気なのか、と。

・タイプに向い、ぶっつけで思ったことを、それこそたたきつけております(もっとも電動ですから印圧にでませんが)。 そんなわけで、だらだらとまとまりなくなりました。

・電話や葉書や手紙で、いろいろ便りをいただきました。うれしく思っています。 なかにはいつものような「乱筆」の手書きがいいのに(卒業生の言ですが)などというのがきこえてきましたが、それはご容赦ください。 封筒の宛名ぐらい手書きにしようかとも思いましたが、これも「事務的」に割りきりますので、これもご容赦願います。その代り(!?)署名だけ手書きにします。

それぞれなりのご活躍を祈ります。

下山 眞司