PDF「筑波通信 №3」1981年6月 A4版12頁 (PCの方は、左上の「開く」をクリックし、さらに「Word Onlineで開く」をクリックしてください。)

「筑波通信 №3」 1981年6月

「逃避」考・・・・・・・・・原子力発電所は「絶対に」安全なのか?

この通信をはじめて、あっという間に二ヶ月が通りすぎてゆく。ほんとに早いと思う。あの新鮮に輝いていた樹木の緑も、うっとおしい色に変ってゆく。これから梅雨があけ夏の陽が顔をだすまで、この筑波は、一度雨が降ったら水気のなかなかぬけない、吸いこむだけ吸いこんで、それ以上吸いこめない水のたまった、早くいえば泥沼だらけの、いやな季節にさしかかる。しかし、この「いやな」という形容詞は、舗装された地面の上の生活に慣れきった私の言わば勝手気ままな感想にすぎず、そういう土地で、「人は生きてきた」のである。「いや応もなく」生きてきた。「住んだ」のである。人々は、逃げなかった。この場合、「逃げる」とは、その局面から逃けだすことだが、たとえ願望はあっても、それはできない。「そこ」にいることが生きることだからだ。

正直言って、月に一度ずつ、何かを書く、ましてそれを人に送りつけ読んでもらうなどという大それたことをやれる自信があったわけでもなく、いまだってあるとは言いきれない。第一号をポストに入れるとき、一瞬の間ためらったというのがほんとのところである。しかしもういまさら、逃げだすわけにはゆかない。この場合の「逃げる」では、なにもこんなことをやらなければよいのだから、言わば私は「逃げる」ことのできる局面にいる。だから、逃げられるのに逃げだすわけにはゆかない、と私が思っているということになる。なぜそう思うのか。

けれども、こういう「制約」を課したためだと思うが、毎日が、身のまわりのことどもが、新鮮に見えてくる。見ざるを得なくなってきた。そういうこともあるけれど、まあこの際目をつぶってまたいつか、などという「逃げ」がきかなくなった。そのせいか、せっかちになったような気がする。そしてたしかにくたびれる。というようなことを、ふとある卒業生にもらしたところ、「もうそんな弱気になってるんですか、だから大学の教師なんて‥‥」という痛烈な一言がかえってきた。どうしてこんなこわい卒業生をつくっちゃったのだろう?! それはともかく、せっかちなのは少し気をつけるとして、くたびれるなどということを口にすること自体、それは既にしてたしかに大学教師の特権(?)に甘えた「逃げ」口上だ。つまるところ、そういう状況をつくってしまった以上、いまさらそこから逃けだすことの合理化はできないのだ。この場合の「逃けだす」というのは、その状況にいることを「やめる」ことだ。大学教師は、なにもその状況のなかに身をおかなくたって、つまり「逃けだしたって」、「生きて」ゆける。しかし、その「生きる」は、農民の場合の「生きる」とは、意味がちがうように思える。大学教師は、なにもしない方が、むしろ安閑として生きてゆける。自分の「研究」という美名にかくれて、なにもしなくたって、なにも見なくたって、生活が保証されてしまう、という意味で「生きて」ゆける。農民はそうはゆかない。彼らは、「生きる」ために、いまいる状況から逃げだすことができない。逃げだすことは、即ち農民をやめることに等しいからだ。大学教師は、逃げだすことの意味も分らなくなっている。私は、そういう大学教師の定型から、「逃けだしたい」。

こんなこと書くつもりはなかった。ぶっつけなもので、話がすぐ横道にそれる。実は今回は、「逃げる」はなしをしたかったのだ。

昨年、折あって、中国の河西回廊いわゆるシルクロードを訪れることができた。それは非常に貴重な体験であった(それには二つの意味がある。一つはここに書くところの人々の住むすがたを見たこと、もう一つは、たまたま一緒に行った人たちが建築の関係者でなく、その関心が私とはちがう研究者であったがために、学問とは何か、いま学問や研究というものが、一般に、どうなってしまっているのか、それがものの見事に見えてきたからだ。また横道にそれだしたくなるが、要は彼らは人々からの金でくらしているくせに、学者・研究者としては「生きて」はいるが、「人間として」の視点を欠いてものを見るだけだ。ああなると、人間の学問でなく、学問・研究のための学問になってしまう。)

さて、シャンハイからセイアン(昔の長安)を経てトンコウまでおよそ三千km、これほど目に見えて変ってゆく「大地」あるいは、「自然」「風土」というのは、日本に住み慣れた目には、全く想像を絶するはなしであった。それにつれて、その大地への人の対処のしかたも、ものの見事に変ってゆく。

普通、中国の建物というと、たいがい瓦屋根のそっくりかえったいわゆる中国風の建物を思いうかべるだろう。しかし、あれは中国の建物のなかの全く極く一部のものにすぎず、中国だからといってすぐその姿を思いうかべるのは、ヨーロッパの建物を全て石造りだと思いこんでしまうのと同様に誤りである。単なる事実の見誤りならまだ許せるが、そういう「事実」を基に、西洋の思想は「石の思想」で日本は「木の思想」だなどと言われると、全く困ってしまう。

それはともかく、ここでは、その屋根のはなしにしぼろうと思う。シルクロードを東から西へ行くにつれ、はじめかなりの勾配(六寸勾配:水平に十行くと六だけ高くなる:以上もある)の瓦屋根であったものが、だんだんとゆるくなり、次いで瓦がなくなり土泥だけの屋根となり、そしてついにはほとんど水平に近い土泥の屋根になってくる(いずれの場合も、その骨組は木造のはり、たるきの上によしの類を敷きならべ、その上に、屋敷まわりの土をこねた泥を塗りつけるのが基本となる。瓦は、その上にならべることになる)。

この変りかた、それは実に見事に、あたりまえだと言ってしまえばそれまでだが、「雨次第」なのだ。

日本においても、地方、地方によってそれぞれ独特な屋根の形が見られるが、日本のそれは、ただ見た限り、これほど単純明解にあっさりと「雨次第」などと言い切れるようには見えてこない。

おまけに中国では、日本ではそれこそ絶対にお目にかかれない瓦屋根にぶつかった。

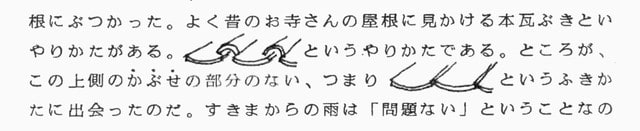

よく昔のお寺さんの屋根に見かける本瓦ぶきというやりかたがある。 というやりかたである。ところが、この上側のかぶせの部分のない、つまり というふきかたに出会ったのだ。すきまからの雨は「問題ない」ということなのだろう(ふいているところを見ると、と石でといですりあわせていたけれども、それですきまがなくなるわけではない)。日本だったらとてもじゃない。

そうかといって、かぶせがあるから、日本の場合瓦で完全に雨は防げているのだろうか。そうではない。雨だって、そんな他愛ない降りかたじゃない(中国の乾燥地帯に比べると、その百倍以上の雨の降るのが日本である)。中国の場合でも、いかに雨が少いからといって、雨はすきまから入っているはずである。いずれにしろ、雨は瓦の下まで入りこんでいる。瓦だけで雨は防げてない。

それでいて、なぜ「問題ない」のか。

要は、たしかに雨は瓦の下へ侵入している。しかし、ぬれては困るところへは顔を出さずに、その前にどこかへ消えてしまう。かといって、雨水がなくなったのではない。室内と関係のないところで処理されたということだ。それを、それ故「問題ない」というのである。

昔から日本の建物は、四周に軒の出をもつ勾配屋根であった。私が建築を学びだした当時、一般になんとなく、そういう見慣れた屋根の形が古くさく感じられたものであった。平らな屋根の方が、なんとなく新鮮で、「現代的」な形であるように思えてしまい、平らでないとすれば、せいぜい片流れの屋根が「好まれた」のである。おまけに、軒の出も(特に片流れの屋根では)きらわれた。(ところがいまは、これもある卒業生にきいたはなしであるが、逆に平らな屋根に見慣れすぎて、勾配屋根の方が好まれるという。)

その当時のことをふりかえってみると、屋根の形が「建物の形」としてしか見えず、「屋根の形」としては見えていなかったのではないかと思う。屋根の形は建物の形であることにちがいはないから、この言いかたは妙にきこえるかもしれない。要は、建物という「立体」の形が、それだけが考えられた、ということである。屋根は、ただその「立体」の一部として考えられ、従って、立体の形に対する美的!感覚だけが、その形の決定権をもっていたのだと思う。美的!感覚をくすぐるには、目新しいものの方が手っとりばやく、それ故、見慣れた形が見捨てられ、ただやみくもに「新しい」形が追いもとめられたということだろう。おそらく「新しい」ということの意味さえよく分らなかったのだ。

そして、こういう傾向をたしなめるでもなく、むしろすすんで保証してくれていたのが、当時の(そしていまも大差ないが)一般的な建築に対する考えかたであり、その最も大きい影響源であるところの「大学教育」であったと、私は思う。屋根の例でいえば、屋根とは単純に、雨水を防ぐものであるから、そうであれば、いかなる形も考えられる、極端にいえば、そのように教えられたのだと言ってよい。

しかし、建物に降る雨は、「一般的な」雨水ではない。つまり、どこでも同じ雨ではない。ここの雨と、あそこの雨とは、同じ雨でもちがうのだと先ず思わなければならない。場所、場所にその場所なりの雨が降るのだ。雨に限らず場所、場所なりにその場所の「自然」がある。その「場所」で「どう生きるか」、あるいはその「場所」の「自然」に「どう対処するか」(どう対処すれば生きてゆけるか)、それこそがその「場所」に「住んだ」人たちの考えた(別に書斎で考えたのではない)ことなのだ。そうだからこそ、地方、地方で独特な同じような建物ができあがったのだと考えなければならない。そこで「どうするか」と人々が考えた結果が、そういう形で「結果」したのだ。そうでなくて、どうしてああも同じようにならねばならない理由があろう。

けれどもそれは、あくまでも同じような建物なのであって、決してどれ一つとして同じ建物のないことは注目する必要がある。この点こそ、建売住宅、プレファブ宅そして「公共」住宅の「同じ形」とは「同じ」の意昧のちがう点なのだ。端的にいえば、昔からの民家の群れは、その考えかたが同じなのであり、それに対し後者は形が同じなのだ。あるいは、前者では、その場所での生活が根にあるのに対し、後者では、その場所とは関係ない「一般的」な生活像?がその根にあると言えばよいだろう。あるいは、流行の言いかたで言えば、前者では「すまい」についての(住むということについての)ソフトウェアが確立しているのに対し、後者では、それなしに(そのようなことはあり得ないにも拘らず)ハードウェアだけがあると言えるだろう。そして、この後者すなわち現代的一般的やりかたの根が、まさに、「水」が防ければ、どんな形でもできるとするやりかたへと連なってゆく。

私は前回、現代的なやりかたとは、「それはそれ、‥‥」とするやりかたなのだと書いた。そして、そういうやりかたをとる最も現代的な人たちは、自らの「考えかた」は実は自らの体験のなかから抽象されたものであるにも拘らず、それを忘れ「観念的」にそう思っているのだと書いた。しかし、それは好意的で善意ある言いかただったのではないかと、いま私は思う。ことは簡単なので、彼らは、「見えていない」し、「見ない」し又「見ようとしない」にすぎないのだ。仮に「見えて」いたとしても、そんなことに係わるのは面倒くさいから、その局面から逃げて済ますのである。それがつまるところ、「それはそれ、‥‥」という形に、現象として、結果する。そうするとどうなるか。ますます「見えなく」なり、「見よう」ともしなくなるのである。

もっとも、こんな風な分ったようなことを言っている私自身、こういうとことがなんとなく分りだしたのは、大学を出てしばらくしてからだ。大学で教わったことを、「現場」に身をおく場面において、一枚一枚ひんむかざるを得ないことに気がついてからだ。悲しいかな、未だにひんむきかたがたりないのだ。(それにしても、大学とは、いったい「何」を「教える」ところなのか)。

また本題からずれだした。もとへ戻そう。

いま私たちが極くあたりまえに目にする平らな屋根、これが日本において流行りだしたのは、極く極く近々のはなしである。もちろん、いくらそれが元をただせば「洋風」だからといって、「洋風」自体が元々から平らな屋根であったわけでもなく、そちらにおいても同様に極く極く近々のはなしなのだ。西洋にだって、わらぶきも、かやぶきも、そして木造の建物さえざらにあり、平らな屋根も全く「雨次第」だったのだ。

「近代」が屋根の「平ら」なることをのぞみ、それを可としたということは、まことによく「近代」を象徴していると、私には思えてならない。

この平らな屋根では、雨はどうなるか。分りやすく言えば、平らな屋根というのは、建物の上に「盆」がのっているのだと思えばよい。その「盆」にたまった水を、所定の場所から排水する、これが平らな屋根の原理である。万一所定の場所以外から水が流れるようなことがあれば、それは当然ぬれては困るところへ顔をだす、つまり雨もりとなる。しかし、所定の場所を所定たらしめることは、なかなかむづかしく、万一どころか、もっとひんぱんに設計者は、所定以外からの雨もりに悩まされているはずだ。

こういった雨水の処理のことを一般に「防水」と建築用語では言うが、平らな屋根の場合、コンクリートなどで形づくられた「盆」の上にはられたアスファルトや合成樹脂の層や膜:防水層、防水膜がその役をはたす。この層や膜は、それが水を通さないということが前提となる。もしそれが水を通したら最後、雨水は室内へ顔を出す。それ故、平らな屋根が多用されるにつれて、この防水層、防水膜の技術は、それなりに格段の進歩をみたのは確かである。

しかし、いまほんの数行まえに、「この層や膜は、それが水を通さないことが前提となる」と、いわば簡単に気楽に書いたけれども実はこれはそんな簡単で気楽なはなしではない。なぜなら、この前提は、それが「絶対に」水を通してはならないという極めて厳しい前提だからである。一滴たりとも水が通れば、すでにして当初の目的ははたされなくなるからである。

けれども、私自身の経験からいうのだが、水がもるのは必らずこの「絶対に」水が通ってはならないとして処理した箇所からなのだ。すなわち、「絶対に」水の入らないはずのところが「絶対に」雨もり事故の最たるものとなっているというのは疑いない事実なのだ。

そうだとすると、この平らな屋根を成りたたせる前提たる「絶対に水を通さぬ」技術の「絶対に」とは、いったいどういうことなのであろうか。

実は、この「絶対」をどう考えるかという点こそが、平らな屋根に代表される現代的やりかたと、瓦屋根のやりかたとの、それこそ絶対的にして本質的なちがいに他ならないのである。いやむしろ、いわゆる伝統的技術(このことばぐらいきらいなことばはない)と一般的に称せられる、人々の間で長い年月にわたる体験をふまえて培われてきた技術と、現代の科学によって裏づけられたとする「現代技術」との、根本的にして本質的なちがいが、まさにここに象徴的に現われているのだと見ることができるだろう。

屋根について、「伝統的技術」も「現代技術」もともに、その下の屋内に雨水がもれないことを考えた(とここまで書いて、ふと、全然雨の降らない土地にたつ家々にとって、屋根とは何だ、という疑問がわいてきた。これは重要なことだと思う。すまいの本質にかかわりそうだ。屋根は雨のためのみにあるのではないということだ。しかしこの際、雨のはなしに限っておこう)。しかし、この「屋内に雨水がもれないこと」を実現させるのに、この二つの「技術」は全く別のやりかたをとっているのである。

いわゆる「伝統技術」においては、雨を防ぐからといって直ちに雨水を拒否するというような短絡的な手段はとられていない。むしろ彼らは、雨水を「絶対に」拒否するなどということが、それこそ絶対にあり得ないということを、絶対に知っていたのではないかと思う。それは単に、彼らの技術のレベルにおいてあり得ないというのではなく、そのようなこと、つまり雨水を「絶対に」拒否することが存在し得ないという意味においてである。けれども彼らにとって、雨がもってはならないということは、絶対に必要である。そこで、「絶対に」雨水のもってこない方法が考えられたのだ。彼らは、ちゃんと、雨水のもるのを防ぎたく思うのは、屋内で雨水にぬれるのが困ることだからだということを知っていた。だから、彼らにとってぬれては困るところに雨水が「絶対に」顔を出さなければよいではないかとしたのである。どうしたか。雨水が屋根材を通して入ってきても止むを得ない。しかし、それをそのまま下へは落下させずに、無難なところへ「逃がして」しまえばよいとしたのである。それなら「絶対に」可能である。存在し得る方法である。なぜなら水は高きから低きへ流れ、土にしみこめばいずれは蒸発するという真理をわきまえてさえいればよいからだ。

このことに気づいたのは、もうだいぶまえのはなしである。なんの本であったか忘れたが、古い茶室のひわだぶき屋根にあけられた天窓の断面詳細図が載っていた。具体的にどうしていたかは覚えていないが、とにかくその見事な「逃げっぷり」(あるいは「逃がしっぷり」)に感嘆したのだけは覚えている。たしか、三段か四段構えで、内側へ侵入してくる雨水を最終的にはまた外側へ「逃がして」しまう工夫が施されていたと思う。そこには、雨水を「止める」という発想はどこにもない。あるのはただ、流れようとする水を「流す」ことだけであり、従ってもちろん、「ためる」などということは、全く考えられてはいないのである。変な言いかたかも知れないが、そこにあるのは、水の本性に対するゆるぎない「信頼」とでも言い得ようか。

いま私は、日本を例にして見てきたのであるが、とぼしい資料ではあるが、それで見る限り、西洋においても「伝統的技術」にあってなされてきたことは、もちろん「雨次第」ではあるが、いずれにしろ原理的には何らの差が見出せない、つまり同様である。

これに対し、「現代技術」の雨を防ぐやりかたは、既に書いたように、雨水を「絶対に」拒否する、あるいは断つ、止める、という発想が先にくる。つまり、元でとめれば、当然屋内に入ってくるわけがない、というその意味では何ら異義をさしはさめないくらい「合理的」な考えだ。そして、(私に言わせれば、ドンキホーテ的に)その「合理的」方向で突走ったのである。そのこと自体、いま書いたように、論理的には全くその通りであるから、文句は極めて言いにくい。しかし、論理的に合理的であるということと、それが可能である、存在し得る、ということは全然別である。この防水の例でいうならば、なるほど確かに「元でとめれば、屋内には入らない」だろう。しかしこれが成りたち得るためには、「絶対に、元でとめる」ことができた場合に限られる。(そうでなければ、つまり一滴でも水がもれば、この論理は合理的に破滅する。)けれども、直ちに分ることだと思うが、このような「絶対に」は、それこそ絶対にあり得ない。「努力目標」としての「絶対に」:「絶対指向」はあり得ても、「絶対に」そのものは存在することがあり得ないのである。だから通常言われる「絶対に」は、確率的に言えば、絶対側に近いということにすぎないのである。

すなわち、「現代技術」の追っている「絶対に」と、「伝統的技術」が追ってきたそれとは、全く意味がちがうのだ。「伝統的技術」においては、その目標が何であるかを十分に知った上、それが絶対的に可能な局面において、それを解決しようとする。雨水を「絶対にとめる」ということは絶対にできないという「真実」を見ぬき、その局面には立ち入ることを避けている。逃げている。これに対し、「現代技術」は、きこえよく言えば、この不可能の局面に果敢にも挑戦する。しかし、つまるところは、それは「絶対指向」あるいは「相対的絶対」「確率的絶対」でしかあり得ない。

この「伝統的技術」の、不可能な局面から逃避し、可能な局面で勝負するやりかたは、その逃避という文字からくる消極的イメージとは逆に、極めて思慮深い、しかも積極的なやりかたなのではないかと、私は思う。しかしいま、現代科学技術への無思慮な信奉は、この不可能な局面での挑戦、「現代技術」の方を正攻法と考えてしまう。だからドンキホーテ的だというのである(彼には申しわけないが)。かといって、私は別に現代の「雨を絶対に拒否するぞ!」を目ざす技術開発を全面的に否定しようとしているのではない。その点は誤解してもらいたくない。前にも書いたが、私は、なる懐古趣味や、文化財保護論で言っているのではない。そうではない。そういう技術開発は確かによいことだ。しかし、いかにしようが、その目ざす「絶対に」はあくまでも「努力目標」にすぎないのであって、そういう「絶対に」に拠ることで、あるいは、そういう性格の「技術」であることを忘れ、それに拠って、絶対に雨がもらない、と考えてしまいがちになるのが、あぶないことだと言っているのである。その点を、わきまえていなければなるまい、と言いたいのである。

それに第一、雨を防ごうという同一の目的に対して、雨をとめればよいと考えるのと、雨にぬれなければ(「生活」が雨にぬれなければ)よいとすることでは、どちらが当初の目的の理解として正解と言えるだろうか、としばし考えてみるならば、明らかに軍配は、「伝統的技術」の側、つまり「生活」がぬれなければよい、と考える側にあけざるを得ないと、私は思う。なぜなら、もともと雨を防ごうと考えたのは、人々が、雨の日にも雨にぬれないでも生活が営める場所を確保するためだったからである。技術の根に、なによりも「生活」があるということだ。これ以上の正攻法がどこにあろうか。

この現代的やりかたの「絶対(指向)」も、それが雨水に対する対しかたならまだ救われる。「絶対」が絶対でなく雨もりがあったところで、それは確かに困ったことではあるが、もれたのはあくまでもただの水にすぎない。しかしそれが、いま世上をにぎわしている原子炉の放射能もれ、放射性物質のもれであったらどうであるか。

残念ながら、この場合のもれに対しては、「伝統的」やりかたは通用しない。放射能の特性に従い、それを「逃がして」しまおうというわけにはゆかないからである。水は、ぬれるのはたしかにいやなことではあるが、ただそれだけでは無害である。しかしこれはそうはゆかない。あるのは唯一「止める」「拒否する」ことだけである。

だがそのやりかたは、既に水について書いたように、「絶対指向」はあり得ても、「絶対」はあり得ない。ということは、放射能、放射能物質は、ある確率で「絶対に近く」防ぐことはできるが、「絶対に」防ぐことはできないということに他ならない(これは、技術がそこまで到達してなくてできないのではない。「絶対」ということ自体が、それこそ絶対に具体的には存在しないという意味だ)。だから、もれることが必らずある。そこで「許容量」という概念が登場するのである。しかし、これは一見正当なことのように見えはするが、裏をかえせば、「絶対に近い」絶対?を「絶対」であるかに装うために、いわば巧妙にしかけられた概念なのではなかろうか。絶対を指向しつつ、早々にそこから逃げだしているのに等しい。第一、「許容」量そのものも、ひとたびそれを決めてしまってからあとは、あたかもそれが「絶対」であるかの如くあつかって、「絶対に近い」絶対を「絶対」だと思いこんで追求するわけだが、よく考えてみれば、それ自体、相対的にして任意の数値でなかったか。早いはなし、この「許容量」なる概念をもちだすことは、既にして、「放射能、放射性物質のもれは、絶対に防ぐことはできない」ということの、なによりの証に他ならない。

それにも拘らず、「原子力発電所は、絶対に安全だ」と説かれるのは、いったいどういうことだ。(最近、「原発を東京に!」という本のあることを知って、私は非常にうれしかった。そうなのだ、「絶対に安全」なのだから、電力需要の最も大きい東京に原発を置くことぐらい合理的なはなしはないではないか!)

もしどうしても原発が必要であるとするならば、「原発は決して絶対に安全ではない」という、あたりまえの認識から出発すべきである。それを、単なる論理操作を巧みに行うことによって、あたかも絶対に安全だと思わせるというのが、現代の科学であり技術であるというならば、それはそれこそ絶対に「伝統的技術」に比べ、あるいは比べるに値しないほど数等質が悪いと思わざるを得ないのだ。

またくりかえすが、彼らは、雨にぬれないことを欲した。けれども彼らは、それが「雨を止める」ことによって求められる、などという短絡的発想はしなかった。彼らは「雨にぬれない」とはどういうことか(彼らの生活にとってどういうことか)知っていたのである。その意味で、彼らはまともに自らの生活において勝負した。彼らは、逃げなかった。

あとがき 〇夜更け、ほととぎすのなきごえをきいた。夜きくあのなきごえは、思わず人の歩みを止めさせる。私は、たちすくむ。 〇過日、ある人と冷たい雨のなかにいた。うんざりなんだと言ったあと、しばらく間をおいて、でもこの雨で生きてる人がいるんだよね、うん、とその人はつぶやき、独りうなづいた。 〇きびしいことばを含め、いろいろとたよりをいただきほんとにうれしい。勝手な押しつけを、読んでくださった上でのはなしだから、なおさらそう思う。

〇訂正 前号の誤りを訂正します。 1)8ページ7行目 裕然→悠然 2)6ページ末行 そこで見る浅間山が「小ぶり」だと書きましたが、その後再びその場を通ることがあり、その表現は適切でないことに気づきました。そこで見えるそれは、小ぶりでなく、それなりに雄大です。それに比べれば、関東平野のまん中で見るそれは、頂きだけしか見えず、小さい。言いたかったのは、だから、そこでの私にとっての「切実さ」とでもいうべき「感動」の質が「小ぶり」だったとでもいうような、うまく言えないのですが、そういうことだったのです。 だからなのでしょうか、再び見るまでの私は、そこで見た浅間山は実際に小さかったと思い込んでいたのです。大きいとか小さいとか、それは単に絶対的大きさをいうのか、もの同士の相対的大きさをいうのか、それともそこにいる私にとっての大きさをいうのか、よく気をつけないといけないとつくづく思いました。

〇それぞれなりのご活躍を祈ります。

下山眞司