ここ3週間ほど、見積書の作成のため、ブログの方がお留守になってしまいました。ようやくまとまりましたので、あらためて始めます。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

![]()

先回は、近・現代になってから、

街や住宅地の計画が、俯瞰して見える(机上の紙の上の)「形」の「追及」に終始するようになってしまった、人の生きている大地は、建築家の単なるキャンバスにすぎなくなってしまった、

その「動向」には、多分にコルビュジェの放った多くの「計画(案)」が大きな影響を与えているのではないか、と書きました。

そしてまた、

そういう「計画」が広く「流布」してしまった因は、

その「方法」の方が、従来あたりまえであった方法よりも、格段に容易、楽だったからではないか、と書きました。

従来の方法とは、「人の住まいの原理」に根ざす方法です。

あたりまえですが、この方法による計画は、その地の SURROUNDINGS によって大きく異なります。

簡単に言えば、山地と平地では異なってあたりまえ、樹林の多い地域と樹林の少ない地域では異なってあたりまえ・・・、ということです。

つまり、一律に律することはできない、あり得ない、ということです。

ところが、近・現代の街や住宅地の計画の「考え方」では、このきわめて単純な「事実」、SURROUNDINGS は場所ごとに異なるという「事実」、が念頭から消え去ってしまった。

一律に、画一(の規格)によって律することこそ「《近代的、合理的》な考え方だ」という方向に突っ走ってきたのです。

その方が楽だからです。管理しやすいからです。

このことについては、下記で書いています。

「分解すればものごとが分るのか・・・・中国西域の住居から」

「日本の建築技術の展開−1・・・・建物の原型は住まい」

その結果、今や、街や住宅地の計画は平地でなければできない、という神話に近い考え方があたりまえになっています。

震災の復旧でも、平地が少ないから難しい、切土・盛土をしなければならない・・・、という「論」が、大勢を占めているようです。

目の前で、盛土や埋立てで大きな被害が生じたのを見ているにもかかわらず・・・・です。いったい何を見ているのか。

これについては下記で書きました。

「建物は、平地・平場でなければ建てられないか?」

さて、コルビュジェが巨大なキャンバスへのお絵描きに夢中になっていたのとほぼ同じ頃に計画され完成した SURROUNDINGS を第一義に考えた街、つまり、そこで暮す人びとの立場で考えた街:住宅地の計画があります。

アアルトが1935〜37年に設計し、1936〜39年に建設されたフィンランドの町です。

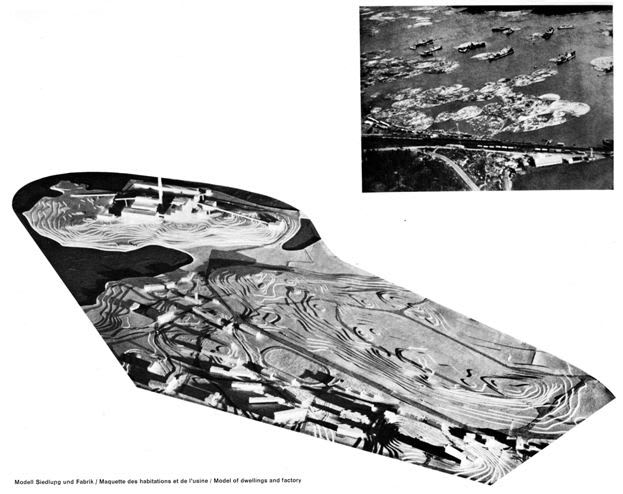

それは、フィンランド南部、フィンランド湾に面する港町コトカ(Kotka)に近い小島に計画された CELLULOSE COMBINE の工場(セルローズ組合立のパルプ工場?)と、そこで働く人びとの暮す住宅地の計画です。

冒頭の写真は、その計画の全体模型です。

今回の図版は、“ ALVAR AALTO ?”(Les Editions d'Architecture Artemis Zurich 刊)からの転載です。

全体の配置図が下図です。

工場は、水路を挟んだ独立した小島につくられ、大きい方の島全体が住宅地。

特に、住宅地の建物と等高線との関係に注目してください。

等高線の「流れ」に無理がないことが分ります。

つまり、元来の地形のまま、大地に大きな手を加えていない、ということです。

![]()

おそらく、今の日本なら、高低差が少ない、だから平らに均すのは簡単だ、と考えるのではないでしょうか。あの起伏の多い多摩丘陵でさえ、山林をなぎ倒し、平らに均すことに精を出したのです。

この配置図を一見すると、どの建物も同じ形をしている、と思われるかもしれません。日本のいわゆる住宅団地を見慣れた目からすると、そう見えてもおかしくありません。

しかし、そうではないのです。

図の下側に、住宅地と工場を結ぶ道が通っています。ここで暮す人びとは、日常的にこの道を使うものと思います。

工場からそれぞれの住宅へ帰るときを想像してみてください。

あたかも、そこへ帰る人を迎える如く人びとを囲むように建物群が並んでいます。

いくつもの建物が、一つの囲みをつくる、そのように建物の角度を微妙に変えて配置しているのです。

しかも、そのとき見えてくる建物群は、日本の住宅団地で見える姿と同じではありません。

同じものを並べているのではなく、一棟ごと、綿密に考えられているのです。

それは、ちょうど、かつての日本の街まちの景色と同じく、建物群は、まわりに無理なくおさまっています。

それを順に見てゆきます。

ただ、それぞれが、配置図のどこにあるのかは、残念ながら分りません。

なお、説明文が見えないと思いますので、図版の下に、原文をそのまま引き写します。

![]()

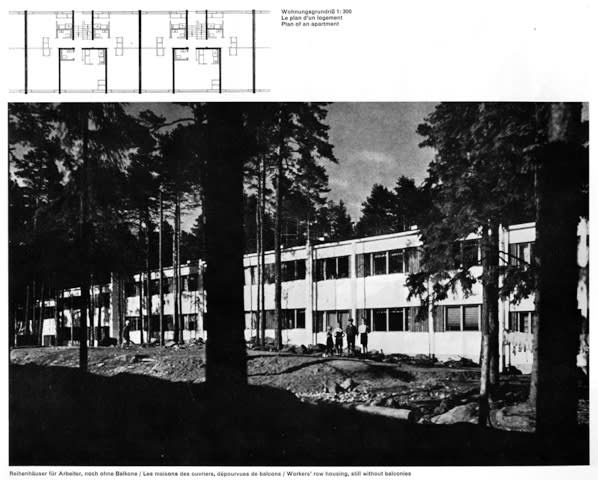

Workers' row housing,without balconies

![]()

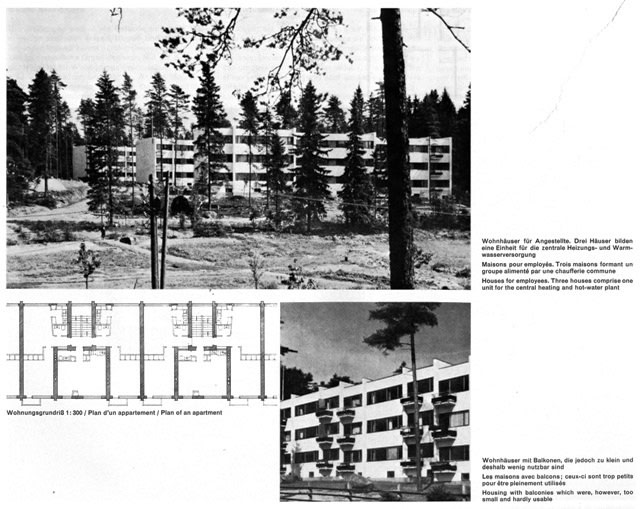

上 Houses for employers

Three houses comprise one unit for the central heating and hoto-water plant

下 Housing with balconies which were, however, too small and hardly usable

![]()

Housing with lager and more useful balconies

次は、2ページ分、同じ建物図と写真です。

最初は平面図と外観全景。

![]()

Workers'and employees'row houses

Row houses:every unit contains three apartments and,

due to the sloping site, some of the entrances could be reached without stirways

次は、この住宅の断面図と近景

![]()

断面図で分るように、1階は背後が地面に埋っています。つまり、斜面を整形していない。

この方法を更に徹底したのが、「建物は平地・平場でなければ建てられないか」の最後で紹介した事例です。

こういう建て方は、平らにして建てるよりも、当然、工事にあたり、かなりの気配りを要します。簡単に言えば手間がかかる。

しかし、そこで要する「手間」は、「結果」に十分に反映してくるのです。

たとえば、盛土した部分が沈下したり、切土した箇所で崩落が起きる、などということが起きにくいのです。

なぜなら、そこに在った元々の地形というのは、長年の自然の営みが結果した「安定した」形状だからです。

もちろん、あたりの SURROUNDINGS も維持される。

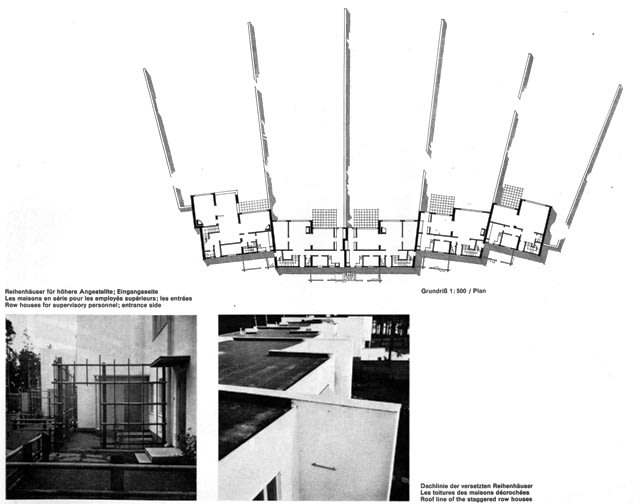

最後は、2階建てで、それぞれが「壁で囲まれた庭( walled-in garden )」を持つ住宅。

![]()

Row houses for supervisory personnel;entrance side

その庭側の外観が次の写真です。

![]()

この住宅地は、配置図で分るように、建物の棟数も少なく、決して大きな住宅地ではありません。

この程度の大きさならば、日本のいわゆる住宅団地では、おそらく同じタイプの建物が並ぶはずです。

そして、そこで考えられる建物の「並べ方の論理」も、いわゆる「隣棟間隔」「日照条件」などだけのはずです。

しかし、このフィンランドの住宅地の「並べ方の論理」は、まったく違います。

場所場所の SURROUNDINGS に応じてそこに在るべき建物を考えているのです。それゆえに、建物の「形」も多様になる。

ここでは、建物:住宅の「型:タイプ」が先験的に決まっていないのです。

部分を足し算すれば全体ができる、などという考え方?ではないのです。

私が学生の頃、ちょうど住宅公団のいわゆる「団地」が各地につくられていました。

そのときの設計法は、いくつかの「標準型」を決め、それをいわば適宜に並べる、というものでした。住戸の形:型先にありき、という設計法。

アアルトの採った方法は、まったくそれとは相容れない。

その意味では、《非近・現代的》なのです。

しかし、写真を見て分りますが、その SURROUNDINGS の豊かなこと!

SURROUNDINGS に応じて人の暮す空間をつくることは、これは何度も書いてきましたが、日本の建物づくりの真骨頂であったはずです。

その「考え方」を、何処に置き忘れてきてしまったのでしょうか。

もう少しアアルトの設計事例を見て、そのあとに、かつての日本の事例を見る予定にしています。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

先回は、近・現代になってから、

街や住宅地の計画が、俯瞰して見える(机上の紙の上の)「形」の「追及」に終始するようになってしまった、人の生きている大地は、建築家の単なるキャンバスにすぎなくなってしまった、

その「動向」には、多分にコルビュジェの放った多くの「計画(案)」が大きな影響を与えているのではないか、と書きました。

そしてまた、

そういう「計画」が広く「流布」してしまった因は、

その「方法」の方が、従来あたりまえであった方法よりも、格段に容易、楽だったからではないか、と書きました。

従来の方法とは、「人の住まいの原理」に根ざす方法です。

あたりまえですが、この方法による計画は、その地の SURROUNDINGS によって大きく異なります。

簡単に言えば、山地と平地では異なってあたりまえ、樹林の多い地域と樹林の少ない地域では異なってあたりまえ・・・、ということです。

つまり、一律に律することはできない、あり得ない、ということです。

ところが、近・現代の街や住宅地の計画の「考え方」では、このきわめて単純な「事実」、SURROUNDINGS は場所ごとに異なるという「事実」、が念頭から消え去ってしまった。

一律に、画一(の規格)によって律することこそ「《近代的、合理的》な考え方だ」という方向に突っ走ってきたのです。

その方が楽だからです。管理しやすいからです。

このことについては、下記で書いています。

「分解すればものごとが分るのか・・・・中国西域の住居から」

「日本の建築技術の展開−1・・・・建物の原型は住まい」

その結果、今や、街や住宅地の計画は平地でなければできない、という神話に近い考え方があたりまえになっています。

震災の復旧でも、平地が少ないから難しい、切土・盛土をしなければならない・・・、という「論」が、大勢を占めているようです。

目の前で、盛土や埋立てで大きな被害が生じたのを見ているにもかかわらず・・・・です。いったい何を見ているのか。

これについては下記で書きました。

「建物は、平地・平場でなければ建てられないか?」

さて、コルビュジェが巨大なキャンバスへのお絵描きに夢中になっていたのとほぼ同じ頃に計画され完成した SURROUNDINGS を第一義に考えた街、つまり、そこで暮す人びとの立場で考えた街:住宅地の計画があります。

アアルトが1935〜37年に設計し、1936〜39年に建設されたフィンランドの町です。

それは、フィンランド南部、フィンランド湾に面する港町コトカ(Kotka)に近い小島に計画された CELLULOSE COMBINE の工場(セルローズ組合立のパルプ工場?)と、そこで働く人びとの暮す住宅地の計画です。

冒頭の写真は、その計画の全体模型です。

今回の図版は、“ ALVAR AALTO ?”(Les Editions d'Architecture Artemis Zurich 刊)からの転載です。

全体の配置図が下図です。

工場は、水路を挟んだ独立した小島につくられ、大きい方の島全体が住宅地。

特に、住宅地の建物と等高線との関係に注目してください。

等高線の「流れ」に無理がないことが分ります。

つまり、元来の地形のまま、大地に大きな手を加えていない、ということです。

おそらく、今の日本なら、高低差が少ない、だから平らに均すのは簡単だ、と考えるのではないでしょうか。あの起伏の多い多摩丘陵でさえ、山林をなぎ倒し、平らに均すことに精を出したのです。

この配置図を一見すると、どの建物も同じ形をしている、と思われるかもしれません。日本のいわゆる住宅団地を見慣れた目からすると、そう見えてもおかしくありません。

しかし、そうではないのです。

図の下側に、住宅地と工場を結ぶ道が通っています。ここで暮す人びとは、日常的にこの道を使うものと思います。

工場からそれぞれの住宅へ帰るときを想像してみてください。

あたかも、そこへ帰る人を迎える如く人びとを囲むように建物群が並んでいます。

いくつもの建物が、一つの囲みをつくる、そのように建物の角度を微妙に変えて配置しているのです。

しかも、そのとき見えてくる建物群は、日本の住宅団地で見える姿と同じではありません。

同じものを並べているのではなく、一棟ごと、綿密に考えられているのです。

それは、ちょうど、かつての日本の街まちの景色と同じく、建物群は、まわりに無理なくおさまっています。

それを順に見てゆきます。

ただ、それぞれが、配置図のどこにあるのかは、残念ながら分りません。

なお、説明文が見えないと思いますので、図版の下に、原文をそのまま引き写します。

Workers' row housing,without balconies

上 Houses for employers

Three houses comprise one unit for the central heating and hoto-water plant

下 Housing with balconies which were, however, too small and hardly usable

Housing with lager and more useful balconies

次は、2ページ分、同じ建物図と写真です。

最初は平面図と外観全景。

Workers'and employees'row houses

Row houses:every unit contains three apartments and,

due to the sloping site, some of the entrances could be reached without stirways

次は、この住宅の断面図と近景

断面図で分るように、1階は背後が地面に埋っています。つまり、斜面を整形していない。

この方法を更に徹底したのが、「建物は平地・平場でなければ建てられないか」の最後で紹介した事例です。

こういう建て方は、平らにして建てるよりも、当然、工事にあたり、かなりの気配りを要します。簡単に言えば手間がかかる。

しかし、そこで要する「手間」は、「結果」に十分に反映してくるのです。

たとえば、盛土した部分が沈下したり、切土した箇所で崩落が起きる、などということが起きにくいのです。

なぜなら、そこに在った元々の地形というのは、長年の自然の営みが結果した「安定した」形状だからです。

もちろん、あたりの SURROUNDINGS も維持される。

最後は、2階建てで、それぞれが「壁で囲まれた庭( walled-in garden )」を持つ住宅。

Row houses for supervisory personnel;entrance side

その庭側の外観が次の写真です。

この住宅地は、配置図で分るように、建物の棟数も少なく、決して大きな住宅地ではありません。

この程度の大きさならば、日本のいわゆる住宅団地では、おそらく同じタイプの建物が並ぶはずです。

そして、そこで考えられる建物の「並べ方の論理」も、いわゆる「隣棟間隔」「日照条件」などだけのはずです。

しかし、このフィンランドの住宅地の「並べ方の論理」は、まったく違います。

場所場所の SURROUNDINGS に応じてそこに在るべき建物を考えているのです。それゆえに、建物の「形」も多様になる。

ここでは、建物:住宅の「型:タイプ」が先験的に決まっていないのです。

部分を足し算すれば全体ができる、などという考え方?ではないのです。

私が学生の頃、ちょうど住宅公団のいわゆる「団地」が各地につくられていました。

そのときの設計法は、いくつかの「標準型」を決め、それをいわば適宜に並べる、というものでした。住戸の形:型先にありき、という設計法。

アアルトの採った方法は、まったくそれとは相容れない。

その意味では、《非近・現代的》なのです。

しかし、写真を見て分りますが、その SURROUNDINGS の豊かなこと!

SURROUNDINGS に応じて人の暮す空間をつくることは、これは何度も書いてきましたが、日本の建物づくりの真骨頂であったはずです。

その「考え方」を、何処に置き忘れてきてしまったのでしょうか。

もう少しアアルトの設計事例を見て、そのあとに、かつての日本の事例を見る予定にしています。