*************************************************************************************************************************

Single-ended houses

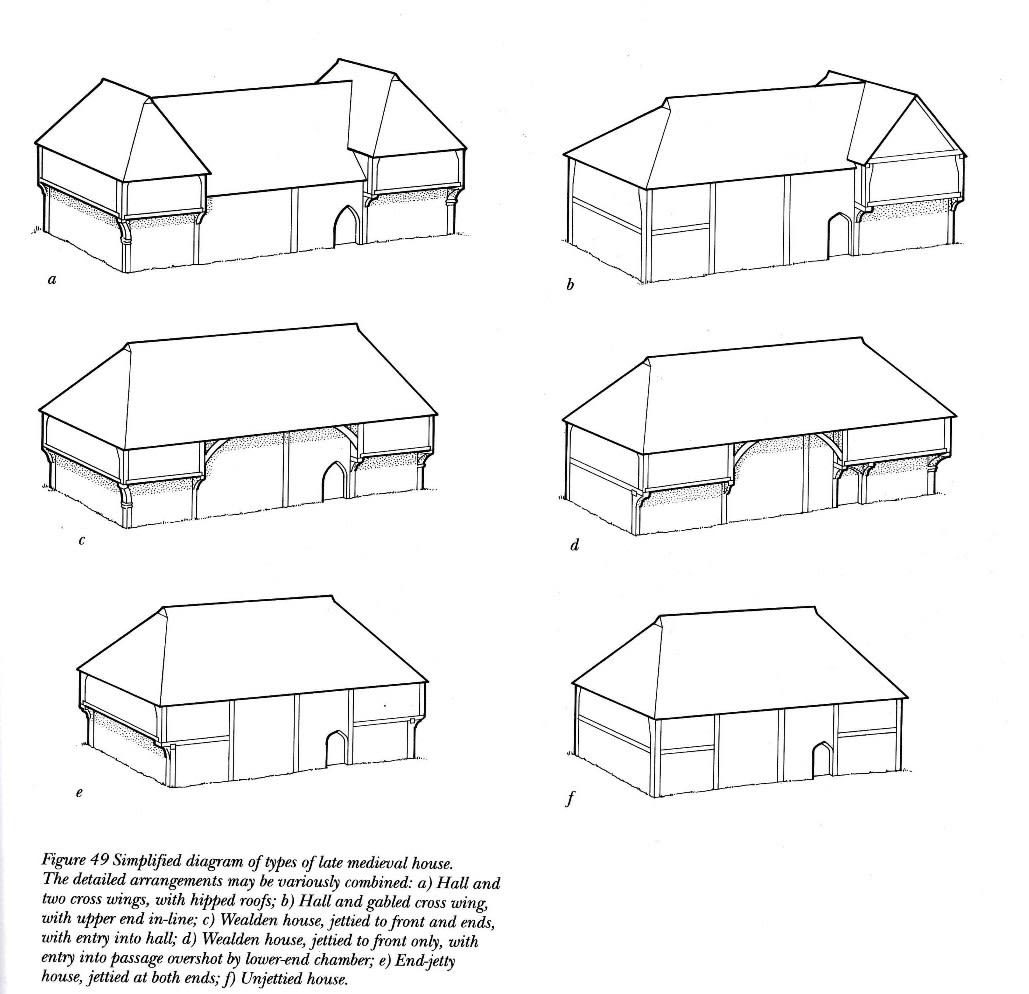

この節の紹介にあたり、はじめに中世後期の家屋の諸形式・タイプの解説図 fig49 を再掲しておきます。

ここまで、片側だけに付属棟のある家屋については触れてこなかった。一つには、中世の普通の家屋は、open hall の両側に二つの付属棟を設けるのが当たり前と考えられてきたからである。

実際、計画的に片側だけに付属棟を設けた事例が少ない。多分、14世紀後期建設の SANDWICh 近在 ash の UPHOUSDEN FARM および1410年建設と思われる EDENBRIDGE の COUNTRY FAIR and LIGHT HOUSES (94,96 High Street )などが、その稀な事例である。そこでは、増築した際の木材の遺構や外部の風化の様態から、当初は hall は、付属棟の一方の側に接して独立した建物として建っていたものと考えられる。

しかし、16世紀初期以前には、このような事例はきわめて少ない。 多くの事例は、一棟の付属棟だけを遺しているが、そこに接する hall 棟の壁面の骨組をを確認することができる。そしてそれは、既に移設してしまった別の建屋に以前は接していたと考えられる。なぜなら、この部分が風化している例が見つからないからである。しかし、4,5,6,7 BELLE VUE の例のように、hall から別室あるいは当初の付属部への内部へ至る出入口の用意がされている例があるから、実現の有無はともかく当初から別棟を造る意図はあった、と考えてよいだろう。

16世紀になると、片側だけに別棟を設ける小さな家屋が、数は少ないが見つかっている。たとえば、1533年建設の SPELDHURST の LITTLE LAVERALL がその例である。また、1565年以降のいくつかの「遺言書総覧」にも、この種の形式の家屋が記録されている。

しかし、全般的にみれば、この地域に遺っている open-hall の家屋で、2棟で構成されていたとみなされる事例は少ないのである。

The height of house

この研究・調査を通じて、家屋の諸形式間に、規模だけではなく、高さにおいても多様な事例があることが分ってきた。その結果、その後は調査に際して、常に家屋の高さの測定が行われるようになった。

(ただ、このことに気付くのが遅く)調査家屋全てにおいて測定が行われてこなかったため、最も旧い時期の事例と最近の事例では、fig67 のような五つの建物形式別、五つの時代別に分類するには、収集事例数が少な過ぎる。そこで、建物を、規模については、ごく自然と思われる三つのグループ( cross-wing houses、 wealden houses、 end-jettied,unjettied and uncertain houses )に分けることにし、時期については、年代順に、70年間、50年間、50年間で区分することにした。建物の形式ごとに各期の建物の平均的高さをまとめたのが下の Table 1 である。

表で分るように、 cross-wing の二階建建屋の高さは、中世の間を通して、WEALDEN 形式の二階建建屋よりも高いのが一般的である。一方、WEALDEN 形式の二階建建屋は、end-jetty ,unjettied および形式不確定: uncertain の家屋のグループのそれよりも高さがある。その違いはかなり顕著で、0.3~0.6m 程の違いがある。ただ、いずれの場合も、時期で見るとおおむね一定である。その一方で、cross-wing形式の家屋の hall 部分には、表のように、著しい違いがある。世紀の変り目の時期の hall の高さが、他の形式の一つ屋根の家屋のそれに比べて著しく低い。15世紀後半までには、WEALDEN 形式の hall の高さより0.7ⅿ近く高くなっていて、16世紀初期には0.25mは高くなっている。

註 この部分、原文の通りに訳してありますが、表の、どの部分を指しているのか分りません。

すなわち、cross-wing形式の家屋の hall は、他のどの形式の家屋の hall よりも高さがある、ということが分る。このことを各時期の事例の断面図で示したのが fig71 である。

この表・図から、時代とともに、人びとが、より大きい付属諸室を必要とするようになり、hall と cross-wing を同時に建てようとする場合が増加したこと、そして一つ屋根のタイプの家屋の場合には、 hall 部分の占める割合を変えるようになった、ということが読み取れるのではなかろうか。

表に示した三つの家屋のタイプ間の高さの違い、および1370年~1540年の間に起きた変容は、各家屋の形式の存在する地域・地区の変容と深く係っているものと思われる。諸種の事実は、それぞれの家屋の計画には人々の資力と要望が深く係っていること、つまり、彼らの社会的、経済的な地位が深く係っているであろうことを示している。家屋の規模が資産や地位により異なっていることは、さして驚くことではないが、ただ、それだけが建物の計画に影響を及ぼしたと結論付けるのは問題があり、その前に、別の視点:それぞれのタイプの地理学的な分布:の観点からの検討が必要と考えられる。この点については後に10章で触れることにする。

6章の紹介は、これで 了

*************************************************************************************************************************

次回は、 7 The construction of late medieval houses の章の紹介になります。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

筆者の読後の感想

既存の建屋に直交し増築をする場合、既存の建物よりも高い建物の方が屋根の処理が容易です。fig49 の a , b がその例。

直交部を既存部よりも低くすると、手を加える部位が増え複雑になり、片流れ屋根にするのが簡単ではあるが、できる空間の容積が限定される。

それゆえに、結局は、既存部よりも高くすることになるのでしょう。これは、ここで紹介されているいくつかの事例写真で明らかです。

日本には、このような形態の建屋は、古来、少ないように思います。

日本で既存建屋を大きくするときの方法は、梁行方向では、下屋を設ける:屋根(庇)を伸ばすのが普通です。

既存部の高さがあれば、庇を何段も設けることもあります(孫庇などと呼ぶ)。社寺に多く見られます。

桁行方向の場合には、既存部と同型の小屋組を延長するのが普通でしょう(端部が寄棟なら、寄棟の位置を移動させる・・・など)。

別棟を設ける場合は、日本の場合、建屋をいくつか渡廊下でつなぐのが普通で、この書にあるような方法はあまり見かけません。

離れをつくり、渡廊下でつなぐ方法です。

この方法は寝殿造以来の「伝統」言えるかもしれません。近世でも、大仙院のような計画が普通です。これに対し渡廊下をなくし一体にしたのが孤篷庵です。

彼の地と日本の違いは、やはり、その地の「環境」の様態が大きく係っているように思えます。

工法の違いも、所詮は、「環境」に拠る、と言えそうです。