《Image may be NSFW.

Clik here to view.

今回は、「五 小屋組の種類」「六 屋根勾配」「七 屋根水取」の項を紹介します。

はじめに原文とその解説図を転載します。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

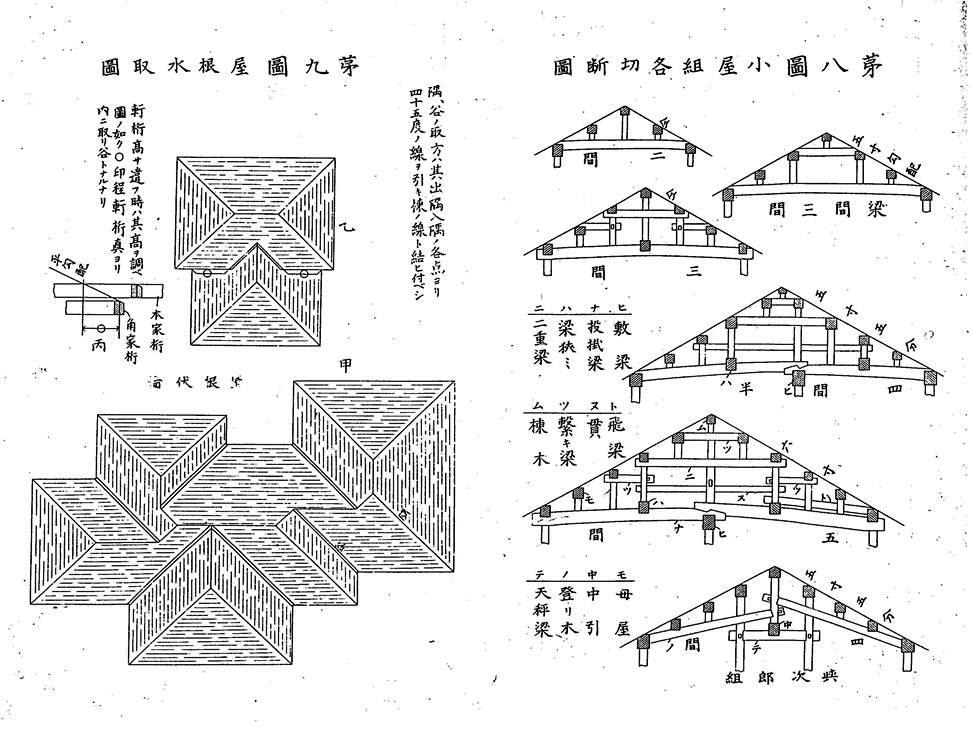

註 第八図の符号「ヒ:敷梁」は、江戸弁のシとヒの混同による誤記と思われます。

図中に「ナ:投掛梁(なげかけばり)」の記入がありませんが、梁間四間半、梁間五間の図の梁がそれに該当します。

なお、梁間二間の図、右側の梁間三間の図、梁間四間半の図は京呂組、左側の梁間三間の図、梁間五間の図は折置組です。

図中の「ハ:梁挟み(はりはさみ)」 : 小屋梁から隣のへ小屋梁へ、掛け渡しある木にして、その繋ぎとなるもの。繋梁ともいう。(「日本建築辞彙」)

以下、読み下します。

五 小屋組の種類

第八図に、(梁間に応じて)各種小屋組の断面図(切断図)で示した。各部材名称は、図中に符号で記入してある。

小屋組の総論や部材名称などについては、2012年9月ごろ載せた以下の構造編の紹介を参照ください。

「日本家屋構造」の紹介−10

「日本家屋構造」の紹介−11

「日本家屋構造」の紹介−12

「日本家屋構造」の紹介−13

なお、他に小屋組についての補足記事が数編あります。

小屋組を考える際の注意点

1.梁間が大きく(梁行寸法が長く)束柱が長くなる場合には、二重梁または三重梁を(ほぼ)二た母屋上りで設ける。

2.飛梁(とびばり)は、小屋束の位置に、束を受ける梁がないときに設ける。

3.束相互は、束の湾曲(座屈の意と解します)を防ぐために、繋梁(つなぎばり、原文は継ぎ梁)あるいは貫(小屋貫)によって結束する。

4.小屋組は、すべて、京呂組よりも折置組を用いるべきである。

折置組は京呂組に比べ、きわめて堅牢である。

ただ、折置組は(天井を梁下に設けると)天井下の小壁が低くなり、また軒先に梁の木口が表れるため、町家では用いることが少ない。

註 小壁についての解説は、小屋組を全面天井で隠すことを前提としている。

5.敷梁は、その下に柱を有する方か又は梁間の短い方に用いる(原文の「直訳」ですが、意が分りません)。

母屋の間隔は、瓦葺きの小屋組では三尺ごとに設けるのが普通である。母屋間隔が広いと垂木の断面を大きくしなければならず不経済である。

6.第八図最下図は、与次郎組と呼び、家屋の両妻の柱を伸ばし天秤梁を差しそれに中引梁を架け渡し、その上に束を立て、左右より小屋梁=登り木を

枘差とし、鼻栓(端栓:はなせん)又は込栓打ちとする。なお、間仕切部では、柱を建て中引梁を支える。

与次郎組は、梁下が高く、物品を積み上げるのに都合がよいので、物置、土蔵などに用いられる。

六 屋根勾配

屋根勾配は、各地域の気候風土により緩急がある。一般に、雨雪の多い地域では急で、そうでない地域は緩い。

東京及び近県では、

瓦葺、梁間二間〜三間の場合:五寸勾配(5/10)、庇部分は、四寸〜四寸五分(4/10〜4.5/10)

瓦葺、梁間三間半〜五間程度:五寸五分(5.5/10)〜六寸勾配(6/10)

なお、これより大きい建物では六寸五分又は七寸勾配もある。

茅葺、梁間二間〜二間半:七、八寸勾配

茅葺、梁間三間以上:九寸勾配(9/10)又は矩(かね)勾配(10/10)

寺院等大建築では、矩より何寸戻りと称し返勾配(かえしこうばい)とすることがある。

註 返勾配:矩すなわち45度より急な勾配の呼び方。矩分を差し引いて返三寸(かえしさんずん)勾配などと残りの部分の勾配で呼ぶ呼び方。

杮(こけら)板葺、鉄板葺の場合、梁間によらず四寸〜四寸五分勾配。

駄板(だいた)葺:三寸〜三寸三分(母屋間三尺につき一尺上り)。

註 駄板:薄い杉板。日本建築辞彙では駄板葺=杮板葺とある。

軒先化粧天井の勾配:二寸五分〜三寸五分。

板庇:三寸内外。

横板庇、雨押など:二寸〜三寸程度。

七 屋根 水取(みずとり) 第九図参照

註 水取 : 屋根上の排水をいう。即ち屋上雨水の自然に落下する様になすことなり。

錯雑なる屋根に於て、設計宜からざれば、水取の悪しきことあり。 (「日本建築辞彙」の解説)

住家の設計において諸室を配置すると、平面図に凹凸を生じるのはやむを得ないが、この凹凸は出来上がった後の外観の良しあしに関わる。

註 原文は、外観を良く見せるために凹凸を奨めているようにも読める。

平面図が複雑な場合の水取の設定は、以下の手順を踏んで描く。

先ず、屋根伏図の外周を描き、各軒先の出入隅の各点より引いた45度の線と棟の線との交点までが隅棟と谷の位置となる。

棟は、屋根各面の勾配が同一である場合(振隅の場合以外)は、両軒桁線の間の中央(二分した位置)にある。

註 振隅(ふれ ずみ) 原文の「振墨」は誤記

勾配違いなる屋根面などが、相会して生じたる稜(かど)をいう。眞隅(ますみ)の対。 (「日本建築辞彙」の解説)

二棟の高さが異なる場合、たとえば第九図・乙のように本屋と角屋(つのや)の軒の高さが異なる場合は、図丙の角屋の桁上端からその屋根勾配の線を引き本屋の桁上端との交点を求め、その点から垂線を引き角屋桁芯からの距離:図の〇印:を伏図軒線からとり、45度の線を引く、それが本屋と角屋との屋根面のつくる隅の稜線:谷となる。

註 角屋:本家(おもや:主家)より突出せる翼をいう。(「日本建築辞彙」より)

註 この書の書き方では、小屋組と屋根を別途に考えられるように受け取られかねませんが、小屋組は、屋根形状が決まっていないと検討できません。

以上で「五 小屋組の種類」「六 屋根勾配」「七 屋根水取」の項 終り

**********************************************************

先ずいわゆる「間取り」すなわち平面を決め、それから小屋組、屋根を考える、という設計の進め方は、現在でも普通に行われている「手順」ではないかと思いますが、この方法が、すでに明治の頃から行われていたことが分ります。

しかし、古来、建物がすべてこのような「手順」、すなわち「必要と思われる諸室の足し算で平面つまり間取りを決め、それに屋根をかける」という方法でつくられてきたわけではありません。むしろ、そういう事例は一つもない、と言ってよいでしょう。

要は、最初にあるのは「ワンルーム」、「室」は「『ワンルーム』の『分化』」の「結果」である、ということです。そして、その「結果」すなわち「室」の様態は一定とはかぎりません。場面、場合によって異なってあたりまえなのです。

別の言い方をすれば、「先ず全体を考える」、古来、これが建物づくりの起点・原点であった、ということです。

この点については、たとえば「日本の建築技術の展開−1・・・建物の原型は住まい」でその概要を書いてあります。

また、「建物をつくるとはどういうことか」のシリーズで、更に詳しく書きました(「カテゴリー」の「建物をつくるとはどういうことか」からアクセスできます)。

このあと、原書は、「鬼瓦の書き方」「懸魚及び蟇股」「虹梁」「舟肘木及び斗組」」など、現在普通に使われない部位、部材についての解説が続きます。

どのように紹介するのがよいか思案中です。しばらく時間をいただきます。

Clik here to view.

今回は、「五 小屋組の種類」「六 屋根勾配」「七 屋根水取」の項を紹介します。

はじめに原文とその解説図を転載します。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

註 第八図の符号「ヒ:敷梁」は、江戸弁のシとヒの混同による誤記と思われます。

図中に「ナ:投掛梁(なげかけばり)」の記入がありませんが、梁間四間半、梁間五間の図の梁がそれに該当します。

なお、梁間二間の図、右側の梁間三間の図、梁間四間半の図は京呂組、左側の梁間三間の図、梁間五間の図は折置組です。

図中の「ハ:梁挟み(はりはさみ)」 : 小屋梁から隣のへ小屋梁へ、掛け渡しある木にして、その繋ぎとなるもの。繋梁ともいう。(「日本建築辞彙」)

以下、読み下します。

五 小屋組の種類

第八図に、(梁間に応じて)各種小屋組の断面図(切断図)で示した。各部材名称は、図中に符号で記入してある。

小屋組の総論や部材名称などについては、2012年9月ごろ載せた以下の構造編の紹介を参照ください。

「日本家屋構造」の紹介−10

「日本家屋構造」の紹介−11

「日本家屋構造」の紹介−12

「日本家屋構造」の紹介−13

なお、他に小屋組についての補足記事が数編あります。

小屋組を考える際の注意点

1.梁間が大きく(梁行寸法が長く)束柱が長くなる場合には、二重梁または三重梁を(ほぼ)二た母屋上りで設ける。

2.飛梁(とびばり)は、小屋束の位置に、束を受ける梁がないときに設ける。

3.束相互は、束の湾曲(座屈の意と解します)を防ぐために、繋梁(つなぎばり、原文は継ぎ梁)あるいは貫(小屋貫)によって結束する。

4.小屋組は、すべて、京呂組よりも折置組を用いるべきである。

折置組は京呂組に比べ、きわめて堅牢である。

ただ、折置組は(天井を梁下に設けると)天井下の小壁が低くなり、また軒先に梁の木口が表れるため、町家では用いることが少ない。

註 小壁についての解説は、小屋組を全面天井で隠すことを前提としている。

5.敷梁は、その下に柱を有する方か又は梁間の短い方に用いる(原文の「直訳」ですが、意が分りません)。

母屋の間隔は、瓦葺きの小屋組では三尺ごとに設けるのが普通である。母屋間隔が広いと垂木の断面を大きくしなければならず不経済である。

6.第八図最下図は、与次郎組と呼び、家屋の両妻の柱を伸ばし天秤梁を差しそれに中引梁を架け渡し、その上に束を立て、左右より小屋梁=登り木を

枘差とし、鼻栓(端栓:はなせん)又は込栓打ちとする。なお、間仕切部では、柱を建て中引梁を支える。

与次郎組は、梁下が高く、物品を積み上げるのに都合がよいので、物置、土蔵などに用いられる。

六 屋根勾配

屋根勾配は、各地域の気候風土により緩急がある。一般に、雨雪の多い地域では急で、そうでない地域は緩い。

東京及び近県では、

瓦葺、梁間二間〜三間の場合:五寸勾配(5/10)、庇部分は、四寸〜四寸五分(4/10〜4.5/10)

瓦葺、梁間三間半〜五間程度:五寸五分(5.5/10)〜六寸勾配(6/10)

なお、これより大きい建物では六寸五分又は七寸勾配もある。

茅葺、梁間二間〜二間半:七、八寸勾配

茅葺、梁間三間以上:九寸勾配(9/10)又は矩(かね)勾配(10/10)

寺院等大建築では、矩より何寸戻りと称し返勾配(かえしこうばい)とすることがある。

註 返勾配:矩すなわち45度より急な勾配の呼び方。矩分を差し引いて返三寸(かえしさんずん)勾配などと残りの部分の勾配で呼ぶ呼び方。

杮(こけら)板葺、鉄板葺の場合、梁間によらず四寸〜四寸五分勾配。

駄板(だいた)葺:三寸〜三寸三分(母屋間三尺につき一尺上り)。

註 駄板:薄い杉板。日本建築辞彙では駄板葺=杮板葺とある。

軒先化粧天井の勾配:二寸五分〜三寸五分。

板庇:三寸内外。

横板庇、雨押など:二寸〜三寸程度。

七 屋根 水取(みずとり) 第九図参照

註 水取 : 屋根上の排水をいう。即ち屋上雨水の自然に落下する様になすことなり。

錯雑なる屋根に於て、設計宜からざれば、水取の悪しきことあり。 (「日本建築辞彙」の解説)

住家の設計において諸室を配置すると、平面図に凹凸を生じるのはやむを得ないが、この凹凸は出来上がった後の外観の良しあしに関わる。

註 原文は、外観を良く見せるために凹凸を奨めているようにも読める。

平面図が複雑な場合の水取の設定は、以下の手順を踏んで描く。

先ず、屋根伏図の外周を描き、各軒先の出入隅の各点より引いた45度の線と棟の線との交点までが隅棟と谷の位置となる。

棟は、屋根各面の勾配が同一である場合(振隅の場合以外)は、両軒桁線の間の中央(二分した位置)にある。

註 振隅(ふれ ずみ) 原文の「振墨」は誤記

勾配違いなる屋根面などが、相会して生じたる稜(かど)をいう。眞隅(ますみ)の対。 (「日本建築辞彙」の解説)

二棟の高さが異なる場合、たとえば第九図・乙のように本屋と角屋(つのや)の軒の高さが異なる場合は、図丙の角屋の桁上端からその屋根勾配の線を引き本屋の桁上端との交点を求め、その点から垂線を引き角屋桁芯からの距離:図の〇印:を伏図軒線からとり、45度の線を引く、それが本屋と角屋との屋根面のつくる隅の稜線:谷となる。

註 角屋:本家(おもや:主家)より突出せる翼をいう。(「日本建築辞彙」より)

註 この書の書き方では、小屋組と屋根を別途に考えられるように受け取られかねませんが、小屋組は、屋根形状が決まっていないと検討できません。

以上で「五 小屋組の種類」「六 屋根勾配」「七 屋根水取」の項 終り

**********************************************************

先ずいわゆる「間取り」すなわち平面を決め、それから小屋組、屋根を考える、という設計の進め方は、現在でも普通に行われている「手順」ではないかと思いますが、この方法が、すでに明治の頃から行われていたことが分ります。

しかし、古来、建物がすべてこのような「手順」、すなわち「必要と思われる諸室の足し算で平面つまり間取りを決め、それに屋根をかける」という方法でつくられてきたわけではありません。むしろ、そういう事例は一つもない、と言ってよいでしょう。

要は、最初にあるのは「ワンルーム」、「室」は「『ワンルーム』の『分化』」の「結果」である、ということです。そして、その「結果」すなわち「室」の様態は一定とはかぎりません。場面、場合によって異なってあたりまえなのです。

別の言い方をすれば、「先ず全体を考える」、古来、これが建物づくりの起点・原点であった、ということです。

この点については、たとえば「日本の建築技術の展開−1・・・建物の原型は住まい」でその概要を書いてあります。

また、「建物をつくるとはどういうことか」のシリーズで、更に詳しく書きました(「カテゴリー」の「建物をつくるとはどういうことか」からアクセスできます)。

このあと、原書は、「鬼瓦の書き方」「懸魚及び蟇股」「虹梁」「舟肘木及び斗組」」など、現在普通に使われない部位、部材についての解説が続きます。

どのように紹介するのがよいか思案中です。しばらく時間をいただきます。