[補遺 24日15.00追記]

このサナトリウムのたくさんのカラー写真を紹介されているブログをコメントでご教示いただきました。

そこに、病室各部の色彩や、病室ベッド足元壁面の「でっぱり」がクローゼットであることの分る写真が載っています。

コメントに記載のアドレスからアクセスください。

病室で、ベッドに横になっている患者・療養者の視界に入る「もの」の「様態」は、患者・療養者の「気分」に大きく関わります。

これらは患者・療養者の surroundings にほかならず、しかも、患者・療養者は、いわば「自由を拘束されている」わけですから、否が応でも、それらに接しなければならないない surroundings だからです。

A・AALTOも、この点を重視したようです。

患者・療養者の「視界」に入る「もの」は、頭の位置より前方の「壁(開口部も含む)」と「天井」です。

特に、「天井」は気になります。

今回の入院生活の経験でも、やむなく目に入ってくる「天井の様態:照明器具や種々の機器類、仕上げ・・・」は、かなり鬱陶しいものでした。

特に照明(器具)は、直接目に入るとかなり眩しい。

照明だけではなく、天井自体も、目を覚ましている患者・療養者の目に四六時中入ってきますから、その様態も、自分の家での普段の生活時よりも、思った以上に気になります。それは多分、普段の生活と異なり、「自由がきかない」からだろう、と思われます。

壁や窓:開口も同様で、その様態は、自分の家での普段の生活時よりも、思った以上に気になりました。特に、窓から見える「景色」は気分に大きくかかわります。

しかし、窓から何が見えるか、それは、病院の「立地」次第です。

パイミオのサナトリウムは、その点きわめて恵まれています。

私の病室の窓から見えたのは、病院のまわりの分譲住宅の屋根の波、パチンコ屋のネオン付看板・・・、清掃工場の煙突や飲料会社の巨大倉庫・・など。

その病院は、既存の山林・畑地につくられた(既存集落はその中に塊状にポツンポツンと散在していた)工業団地に隣接した分譲地の一画にあるからです。

既存の山林・雑木林は、わずかに「公園」としてのこされているだけです。

唯一、食堂からは、これらの「雑物」越しに筑波山が見え、ほっとしたものです。

隣接地が、昔からの街並や集落のだったら、大分様子が違ってくると思います。

昔からの街並や集落は、現在の新興の開発地とは違い、surroundings の創出に意をそそいでいるからです。

現在は、「街中」の病院の設計は難しいな、と思ったものです。

もちろん、病院に限りませんが・・・・。

さて、今回紹介するA・AALTOのパイミオ・サナトリウムの病室は、ここまで念入りに考えられた病室は、当時の病院はもちろん、現在の病院でも、先ずない、と言ってよいでしょう。

はじめに、平面図と天井伏図(設計図)を、次いで、病室の写真を転載します。対照してご覧ください。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

?上:病室の平面図 下:天井伏図

原図に縮尺無記入 ベッドの寸法(2.3〜2.5m×1.1〜1.2mぐらいか)で想定してください

“ALVAR AALTO band? 1922-1962”所載の解説には、概略、次のような説明があります。

天井は落ち着いた濃い色調、壁はやや明るい色合いに仕上げられている(探したのですがカラー写真がなく、具体的な色合いは分りません)。

部屋の暖房は、枕元への輻射を避けベッドの足元を温める天井に設けた「輻射パネル」が主(天井伏図参照)。部屋の他の部分は僅かな熱を受けるだけ。

熱源については、説明がなく、分りません。

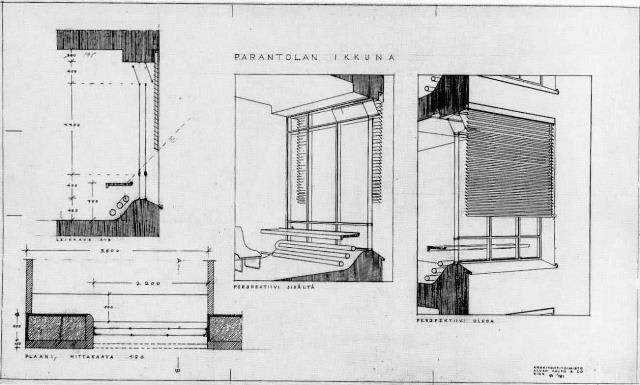

新鮮外気は、特別な仕組みの窓によって、予熱され室内に採り入れられる(?図参照)。

すなわち、外の冷気は、ガラスで囲まれた「箱」端部の療養者からできるだけ離して設けられた「採り入れ口」から、「箱」の中を斜めに通過して室内に入る。

「箱」内を通過中に温められるのか? なお、窓の「開閉」の「仕組み」も、分りません。

私の「誤解」があるかもしれませんので、解説文の原文を、下に転載します。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

?病室入口から病室を望む(窓の側が南)

照明器具の上部にあたる一画だけが明るい(天井伏図参照)

天井左手の部分が「輻射パネル」かと思われます(図よりも幅が広い?)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

?病室窓側を見る

左手の壁面の立ち上がりが何か、不明です

Image may be NSFW.

Clik here to view.

?南面窓まわりの詳細図

可動のブラインドを外に設ける例は、珍しい。

断面を見ると、陽光をできるだけ採り入れ、なるべく広く視界が開けるように考えているように思います。

窓際の「棚」は、普通のテーブルの高さ程度。

ここに座っての読書など、最高の気分でしょう。ただぼんやりと座っているだけでもいい・・・。

棚下のパイプは、温水または蒸気の通っているラディエーターと思われます。だから、寒い時でも、ここは暖かい。

「箱」内の空気も、これで温められるのか?

この窓は、細部にわたり「用」を徹底的に考えた、そのように私には見えます。「形」に「謂れ」があるのです。

ただ、仕組みの細部が分らないのが残念!ご存知の方、ご教示を!

「形の謂れ」については、「形の謂れ・補遺」をお読みください。

最近の日本の設計では、既製の各種工業部品の寄せ集めでできている例が増えているように思います。

そういう製品のカタログのDMが、毎日のように届きます・・・。

数十年ほど前、アメリカでは、カタログナンバーを書けば設計が出来る、という話を聞いて呆れたことを覚えています。アメリカ化が進んだのかな?!

既製品を使うことを全否定しているわけではありません、念のため・・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

?病室北側を見る

円形の器具は、洗面器(手洗器)で、AALTOにより設計されています。その断面図が次の図版です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

?洗面器の断面

この断面:形状は、描かれている水の「線」から判断すると、「水はね」が洗面器内に収まることを考えて決められているようです。

ただ、写真を見る限り、この洗面器の位置が妥当かどうか、少し気になります(?の平面図ではそれほど気になりませんが、写真ではベッドとの距離が近すぎるように思えるからです)。

以上、パイミオ・サナトリウムの病室について、書物から分ることを紹介させていただきました。

そこで分ることは、この病室は、徹底して、このサナトリウムを必要とする人びと:「患者・療養者」の「目線」で考えられている、という「当たり前のこと」です。

病室以外も同様です。すべてが、「この病院にかかわる人びと」の「目線」で考えられているのです。

残念ながら、これは、現在の日本の(もしかしたら世界中の)建築家たちから忘れ去られた「視点」かもしれません。

今回紹介できませんでしたが、このサナトリウムの各所で使われる「家具」も、AALTOによって設計されています。その中から、最後に、屋上の大気浴バルコニーで使われている「寝椅子」の設計図を転載します(金属製のようですが、詳細は分りません)。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

?寝椅子の設計図

図版出典

????

“Alvar Aalto Between Humanism and Materialism”(The Museum of Modern Art,New York 1997年刊)

???

“ALVAR AALTO band? 1922-1962”(Les Editions d'Architecture Artemis Zurich 1963年刊)

蛇足

最近設計した知的障碍者居住・支援施設(30年目の増築)の個室では、天井照明は、間接照明にしています。

と言っても、ベッドの枕元の上にあたる部分の天井を、主部の天井よりいくぶん低くし、その段差部分にトラフ型の20Wの蛍光灯を置いただけ(器具代が安い!部屋の大きさに応じて台数を調整)、という簡単なもの。天井の仕上げ材料は、ごく普通に見かける「虫喰い石膏ボード」。

電気工事担当者から、暗くないか、と心配されました。今は、何でも明るいのがいいらしい。

これは、30年前と同じ方策。メンテナンスが簡単で(管球の取り換えが施設スタッフでもできる)、しかも眩しくない。

結構いい雰囲気になります。手元の照度が必要ならば、スタンドなどを別途用意すればいい。

実は、30年前、低廉な工費のために考えた策の継承にすぎません。

このサナトリウムのたくさんのカラー写真を紹介されているブログをコメントでご教示いただきました。

そこに、病室各部の色彩や、病室ベッド足元壁面の「でっぱり」がクローゼットであることの分る写真が載っています。

コメントに記載のアドレスからアクセスください。

病室で、ベッドに横になっている患者・療養者の視界に入る「もの」の「様態」は、患者・療養者の「気分」に大きく関わります。

これらは患者・療養者の surroundings にほかならず、しかも、患者・療養者は、いわば「自由を拘束されている」わけですから、否が応でも、それらに接しなければならないない surroundings だからです。

A・AALTOも、この点を重視したようです。

患者・療養者の「視界」に入る「もの」は、頭の位置より前方の「壁(開口部も含む)」と「天井」です。

特に、「天井」は気になります。

今回の入院生活の経験でも、やむなく目に入ってくる「天井の様態:照明器具や種々の機器類、仕上げ・・・」は、かなり鬱陶しいものでした。

特に照明(器具)は、直接目に入るとかなり眩しい。

照明だけではなく、天井自体も、目を覚ましている患者・療養者の目に四六時中入ってきますから、その様態も、自分の家での普段の生活時よりも、思った以上に気になります。それは多分、普段の生活と異なり、「自由がきかない」からだろう、と思われます。

壁や窓:開口も同様で、その様態は、自分の家での普段の生活時よりも、思った以上に気になりました。特に、窓から見える「景色」は気分に大きくかかわります。

しかし、窓から何が見えるか、それは、病院の「立地」次第です。

パイミオのサナトリウムは、その点きわめて恵まれています。

私の病室の窓から見えたのは、病院のまわりの分譲住宅の屋根の波、パチンコ屋のネオン付看板・・・、清掃工場の煙突や飲料会社の巨大倉庫・・など。

その病院は、既存の山林・畑地につくられた(既存集落はその中に塊状にポツンポツンと散在していた)工業団地に隣接した分譲地の一画にあるからです。

既存の山林・雑木林は、わずかに「公園」としてのこされているだけです。

唯一、食堂からは、これらの「雑物」越しに筑波山が見え、ほっとしたものです。

隣接地が、昔からの街並や集落のだったら、大分様子が違ってくると思います。

昔からの街並や集落は、現在の新興の開発地とは違い、surroundings の創出に意をそそいでいるからです。

現在は、「街中」の病院の設計は難しいな、と思ったものです。

もちろん、病院に限りませんが・・・・。

さて、今回紹介するA・AALTOのパイミオ・サナトリウムの病室は、ここまで念入りに考えられた病室は、当時の病院はもちろん、現在の病院でも、先ずない、と言ってよいでしょう。

はじめに、平面図と天井伏図(設計図)を、次いで、病室の写真を転載します。対照してご覧ください。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

?上:病室の平面図 下:天井伏図

原図に縮尺無記入 ベッドの寸法(2.3〜2.5m×1.1〜1.2mぐらいか)で想定してください

“ALVAR AALTO band? 1922-1962”所載の解説には、概略、次のような説明があります。

天井は落ち着いた濃い色調、壁はやや明るい色合いに仕上げられている(探したのですがカラー写真がなく、具体的な色合いは分りません)。

部屋の暖房は、枕元への輻射を避けベッドの足元を温める天井に設けた「輻射パネル」が主(天井伏図参照)。部屋の他の部分は僅かな熱を受けるだけ。

熱源については、説明がなく、分りません。

新鮮外気は、特別な仕組みの窓によって、予熱され室内に採り入れられる(?図参照)。

すなわち、外の冷気は、ガラスで囲まれた「箱」端部の療養者からできるだけ離して設けられた「採り入れ口」から、「箱」の中を斜めに通過して室内に入る。

「箱」内を通過中に温められるのか? なお、窓の「開閉」の「仕組み」も、分りません。

私の「誤解」があるかもしれませんので、解説文の原文を、下に転載します。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

?病室入口から病室を望む(窓の側が南)

照明器具の上部にあたる一画だけが明るい(天井伏図参照)

天井左手の部分が「輻射パネル」かと思われます(図よりも幅が広い?)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

?病室窓側を見る

左手の壁面の立ち上がりが何か、不明です

Image may be NSFW.

Clik here to view.

?南面窓まわりの詳細図

可動のブラインドを外に設ける例は、珍しい。

断面を見ると、陽光をできるだけ採り入れ、なるべく広く視界が開けるように考えているように思います。

窓際の「棚」は、普通のテーブルの高さ程度。

ここに座っての読書など、最高の気分でしょう。ただぼんやりと座っているだけでもいい・・・。

棚下のパイプは、温水または蒸気の通っているラディエーターと思われます。だから、寒い時でも、ここは暖かい。

「箱」内の空気も、これで温められるのか?

この窓は、細部にわたり「用」を徹底的に考えた、そのように私には見えます。「形」に「謂れ」があるのです。

ただ、仕組みの細部が分らないのが残念!ご存知の方、ご教示を!

「形の謂れ」については、「形の謂れ・補遺」をお読みください。

最近の日本の設計では、既製の各種工業部品の寄せ集めでできている例が増えているように思います。

そういう製品のカタログのDMが、毎日のように届きます・・・。

数十年ほど前、アメリカでは、カタログナンバーを書けば設計が出来る、という話を聞いて呆れたことを覚えています。アメリカ化が進んだのかな?!

既製品を使うことを全否定しているわけではありません、念のため・・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

?病室北側を見る

円形の器具は、洗面器(手洗器)で、AALTOにより設計されています。その断面図が次の図版です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

?洗面器の断面

この断面:形状は、描かれている水の「線」から判断すると、「水はね」が洗面器内に収まることを考えて決められているようです。

ただ、写真を見る限り、この洗面器の位置が妥当かどうか、少し気になります(?の平面図ではそれほど気になりませんが、写真ではベッドとの距離が近すぎるように思えるからです)。

以上、パイミオ・サナトリウムの病室について、書物から分ることを紹介させていただきました。

そこで分ることは、この病室は、徹底して、このサナトリウムを必要とする人びと:「患者・療養者」の「目線」で考えられている、という「当たり前のこと」です。

病室以外も同様です。すべてが、「この病院にかかわる人びと」の「目線」で考えられているのです。

残念ながら、これは、現在の日本の(もしかしたら世界中の)建築家たちから忘れ去られた「視点」かもしれません。

今回紹介できませんでしたが、このサナトリウムの各所で使われる「家具」も、AALTOによって設計されています。その中から、最後に、屋上の大気浴バルコニーで使われている「寝椅子」の設計図を転載します(金属製のようですが、詳細は分りません)。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

?寝椅子の設計図

図版出典

????

“Alvar Aalto Between Humanism and Materialism”(The Museum of Modern Art,New York 1997年刊)

???

“ALVAR AALTO band? 1922-1962”(Les Editions d'Architecture Artemis Zurich 1963年刊)

蛇足

最近設計した知的障碍者居住・支援施設(30年目の増築)の個室では、天井照明は、間接照明にしています。

と言っても、ベッドの枕元の上にあたる部分の天井を、主部の天井よりいくぶん低くし、その段差部分にトラフ型の20Wの蛍光灯を置いただけ(器具代が安い!部屋の大きさに応じて台数を調整)、という簡単なもの。天井の仕上げ材料は、ごく普通に見かける「虫喰い石膏ボード」。

電気工事担当者から、暗くないか、と心配されました。今は、何でも明るいのがいいらしい。

これは、30年前と同じ方策。メンテナンスが簡単で(管球の取り換えが施設スタッフでもできる)、しかも眩しくない。

結構いい雰囲気になります。手元の照度が必要ならば、スタンドなどを別途用意すればいい。

実は、30年前、低廉な工費のために考えた策の継承にすぎません。