[註追加 30日 8.08][註追加 30日8.55][註追加 30日 18.20][文言改訂 2日 11.55]

![]()

![]()

先般、ある小学校を見る機会がありました。

老朽化した建物の改築を施した学校です。改装部分と新築部分とが共存していました。

写真や図面を出すと特定できてしまいますので、言葉だけで説明させていただきます。

それゆえ、多少分りにくいかもしれません。

まず感じたこと。

それは新しく建てられた校舎よりも、改装した元の校舎の方が「馴染める」雰囲気であったことです。

それは単に、私が、昔ながらの学校を知っている、あるいは見慣れている、ゆえではありません。

なぜそう思えるのか。

それは、一言で言えば、「空間のつくりかたが奇妙」だからです。

その極めつけは、図書室でした。

南北に走る廊下の東側に沿って、長手が8間、短手が5間ほどの大きさの細長い部屋(特別教室や職員室にある形で、ここは多分、元職員室か)があり、そこが図書室に改装されていました。部屋の東面:長手が外庭に接していることになります。

部屋の南寄りに、廊下からの出入口(引き戸)が一箇所ありました。[文言改訂 2日 11.55]

入口の引戸を開けると、まず目に飛び込んできたのは、昇降口の下駄箱のように並んでいる書架群。

目線方向に、長さ2間ほどの低書架(高さ1.2mか)が1.5m間隔ぐらいに10列ほど並んでいました。

その櫛の歯をすり抜けた奥の窓際に閲覧席があるようでした。

「あるようでした」と書いたのは、私の目線でも、その席が確認できなかったからです。書架がそこまで続いていないから、多分机があるのだろう、と感じたのです。

つまり、子どもの目線だったら、見えない。

思わず、こういう書架の配置は誰が決めたのですか、と尋ねてしまいました。

最終的には、設計者が決めたとのこと。

たしかに、部屋の中央部より明るい窓際の方が本を見るには明るさがちょうどいい。

このような配置にしたのは、多分、この点で決まったのではないか、と私には思えました。

「この部屋のことだけ」考えればそれもいいでしょう。

しかし、子どもたちはこの部屋に「住み着いている」わけではありません。何処からか、この部屋へ来るのです。ドラえもんならいざ知らず、気がついたら突然部屋の中に居た、などということはあり得ず、かならず「何処からか歩いて来る」のです。

この「何処からか歩いて来る」という動作・行為は、本来、それぞれの人・子どもたち自身の「感覚」で為されることであるはずなのですが、最近はそれを無視することが普通になってきています。

これは、かなり昔、迷子になる病院の例でも書きました。

簡単に言えば、案内標識があれば(ありさえすれば)、目的地を訪れることができる、と考えるのがあたりまえのようになってしまっています。

これは、自分の感覚に拠る判断ではなく、カーナビの「指示」に拠り車を動かすのが当たりまえ、というのと同じです。

註 [追加 30日 8.08]

それが当たりまえになってしまった理由の一つは、

私たちの暮す SURROUNDINGS の様態が、

私たちの「感覚」に拠る「判断」を受け容れない姿になっているからです。

そういう「様態」の造成に深く係わっているのが、

実は建築や都市計画に係わっている人たちなのです。

これは「悲劇」「喜劇」以外の何ものでもありません。

註 [追加 30日 18.20]

こうなってしまった原因の一つに、《設計ソフト》に拠る「設計」があるように思っています。[文言改訂 2日 11.55]

設計という「営為」が、「ゲーム感覚」で処理される傾向にある、そのように私には思えるのです。

「現実」に対して自らの「実感」を通じての「反応」に拠るのではなく、

「設計ソフト」が表示する「モニター上の情報」への「反応」でことを決めてよしとする、

どうもそういう傾向を感じるのです。

そこでは、「人(の豊かな感性)」が疎んじられています。

このことについては、現在設計中の事例の構造設計の面で、いたく感じていますので、

いずれ、詳細に報告させていただきます。

さらに言えば、「図書室」という表示があれば、そこが「図書室になる」とさえ思うようになってしまっている。

これは、今の多くの建物では、「図書室」を他の用途の場所名に変えても「通用」するほど「当たりまえ」になっています。

このような「考えかた」は、この学校のいたるところで見受けられました。つまり、設計者が、それで当たりまえだと思っている、ということになります。

考えてみれば(考えて見なくたって)、これは怖ろしいことなのです。

感受性豊かな子どもたちの過ごす場所が、

子どもたち自身の「感覚」で行動できない場所になっている、

そういう場所を、大人が、しかも専門家と称する人たちがつくってしまっているのです。

この小学校では、いたるところに、いわゆる《デザイン》がされていました。

たとえば、校門から校舎への通路には、舗装で「模様」が描かれています。

しかし、その「模様」の意味、そう描かれなければならない謂れが見当たらない。

第一、少なくとも、歩いていて、その「模様」が何かを訴えかけてくる、そういうことはまったくない。

もっと言えば、「模様」があるのさえ気づかないかもしれません。なぜ、ここだけ色が変っているのだろう、ぐらいにしか思わないかもしれない。

おそらく、空中から見たら「絵」が見えるのかもしれません。

設計者は、机の上の紙の上を見て、「デザイン」したのです。

しかし、子どもたちは、人は、空中を散歩しているのではないのです。歩いている人に、それは見えない。当然「意味」も分らない。

第一、はたして「意味」があるのかさえ、疑わしいのです。

私は、かねてから、1960年代の建物の「質」は、今のそれに比べ、数等高い、と思っています。そう書いてもきました。

その理由は簡単です。

お金がなかったからです。工費が廉い。

したがって、少ない工費をどう「有効に」使うか、が設計者の腕のみせどころだったからです。

今は違います(もちろん、すべてではありませんが)。

「有効」の意味を考えなくなり、お金が「別のところ」に使われてしまっているのです。

たとえば、この小学校の昇降口の庇には、手の込んだ金属製の庇がつくられていました。

そういうお金の使い方をする一方で、各部屋のつくりは決して「豊か」にはなっていません。むしろ、「ささくれだって」いる。もう少し、神経使ってよ、と言いたくなるほどでした。

子どもたちの接する場所が、子どもたちに、もちろん私にも、馴染めるものではないのです。

私が、旧校舎の部分に行ってほっとしたのは、そこが馴染める空間だったからなのです。空間の形状からして、馴染める形なのです。

旧校舎は、戦前からの校舎建築を継承したものと思われます。

戦前の校舎建築、それは、それぞれの地域の「宝物」でした。人びとの「住まい」の延長上に、自分たちの「逸品の場所」としてつくられていたのです。

それが、人びとに馴染めないものになるわけがないではありませんか!

建物づくりに係わる人たちは、もう一度、私たちにとって建物は何なのか、あらためて考え直してみなければならない、私はそう思っています。

そうしないと、先に「理解不能」として指弾した「建築家」たちと同じレベルになってしまうと思うからです。

あの「理解不能な建築家」たちを、「目標」にしてはならないのです。特に、若い人に向けて、そう言いたいのです。

註 なお、この点について、別の書き方で10数回、昨年の今頃書いています(下記)。お読みいただければ幸いです。

[追加 30日8.55]

「建物をつくるとはどういうことか」シリーズ

シリーズ各回の内容は、「建物をつくるとはどういうことか−16」末尾にまとめてあります。

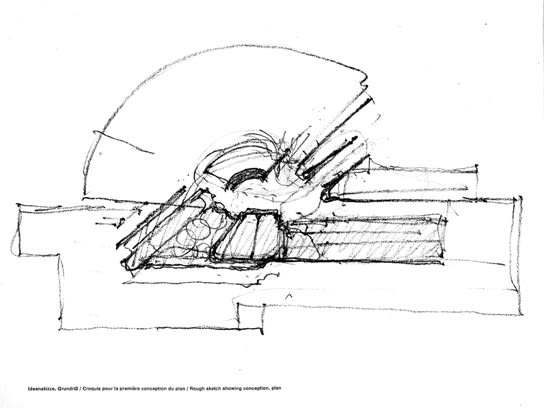

冒頭に掲げた図は、アアルトが、ある図書館を設計するときに描いたスケッチです。

最初の1枚は設計にとりかかった頃のもの。

2枚目は、もう少し思考・設計が進んだときのものです。

ここから、「その場所」にどのような場所・空間が、つまり、どのような SURROUNDINGS が用意されなければならないか、人は、どのようにその場所を訪れるのがよいか、それに続く内部は、どのように人の前に展開するのがよいか、・・・そういったさまざまな「思考(の過程)」が読み取れる、と私は思います。

これは、先回例に挙げたカレー邸のスケッチと、まったく変りはありません。常に、目の前に現れる(はずの) SURROUNDINGS を「設計」しているのです。考えているのです。

註 [追加 30日8.55]

アアルトの設計した建物は、独特の形をとる場合がありますが、

その「形の謂れ」をも、これらのスケッチは示しています。

アアルトの建物の形は、フィンランドのフィヨルドを模したものだ、

などという珍奇な説があります!

彼の設計した図書館には、玄関入ったら直ぐに書架、などというのはありません。

長いこと居たくなる、いろいろと本を手にとって見たくなる、そういう図書館です。それこそが図書館ではないか、と私は思います。

ひるがえって、私の見た小学校の図書室は、子どもたちに本に接することがイヤになることを奨めているような場所。人の過ごす SURROUNDINGS になっていないのです。

アアルトはいろいろな建物をつくっていますが、その残されたスケッチは、いつもこういう調子で描かれています。

次回も、その例を挙げたいと思います。

先般、ある小学校を見る機会がありました。

老朽化した建物の改築を施した学校です。改装部分と新築部分とが共存していました。

写真や図面を出すと特定できてしまいますので、言葉だけで説明させていただきます。

それゆえ、多少分りにくいかもしれません。

まず感じたこと。

それは新しく建てられた校舎よりも、改装した元の校舎の方が「馴染める」雰囲気であったことです。

それは単に、私が、昔ながらの学校を知っている、あるいは見慣れている、ゆえではありません。

なぜそう思えるのか。

それは、一言で言えば、「空間のつくりかたが奇妙」だからです。

その極めつけは、図書室でした。

南北に走る廊下の東側に沿って、長手が8間、短手が5間ほどの大きさの細長い部屋(特別教室や職員室にある形で、ここは多分、元職員室か)があり、そこが図書室に改装されていました。部屋の東面:長手が外庭に接していることになります。

部屋の南寄りに、廊下からの出入口(引き戸)が一箇所ありました。[文言改訂 2日 11.55]

入口の引戸を開けると、まず目に飛び込んできたのは、昇降口の下駄箱のように並んでいる書架群。

目線方向に、長さ2間ほどの低書架(高さ1.2mか)が1.5m間隔ぐらいに10列ほど並んでいました。

その櫛の歯をすり抜けた奥の窓際に閲覧席があるようでした。

「あるようでした」と書いたのは、私の目線でも、その席が確認できなかったからです。書架がそこまで続いていないから、多分机があるのだろう、と感じたのです。

つまり、子どもの目線だったら、見えない。

思わず、こういう書架の配置は誰が決めたのですか、と尋ねてしまいました。

最終的には、設計者が決めたとのこと。

たしかに、部屋の中央部より明るい窓際の方が本を見るには明るさがちょうどいい。

このような配置にしたのは、多分、この点で決まったのではないか、と私には思えました。

「この部屋のことだけ」考えればそれもいいでしょう。

しかし、子どもたちはこの部屋に「住み着いている」わけではありません。何処からか、この部屋へ来るのです。ドラえもんならいざ知らず、気がついたら突然部屋の中に居た、などということはあり得ず、かならず「何処からか歩いて来る」のです。

この「何処からか歩いて来る」という動作・行為は、本来、それぞれの人・子どもたち自身の「感覚」で為されることであるはずなのですが、最近はそれを無視することが普通になってきています。

これは、かなり昔、迷子になる病院の例でも書きました。

簡単に言えば、案内標識があれば(ありさえすれば)、目的地を訪れることができる、と考えるのがあたりまえのようになってしまっています。

これは、自分の感覚に拠る判断ではなく、カーナビの「指示」に拠り車を動かすのが当たりまえ、というのと同じです。

註 [追加 30日 8.08]

それが当たりまえになってしまった理由の一つは、

私たちの暮す SURROUNDINGS の様態が、

私たちの「感覚」に拠る「判断」を受け容れない姿になっているからです。

そういう「様態」の造成に深く係わっているのが、

実は建築や都市計画に係わっている人たちなのです。

これは「悲劇」「喜劇」以外の何ものでもありません。

註 [追加 30日 18.20]

こうなってしまった原因の一つに、《設計ソフト》に拠る「設計」があるように思っています。[文言改訂 2日 11.55]

設計という「営為」が、「ゲーム感覚」で処理される傾向にある、そのように私には思えるのです。

「現実」に対して自らの「実感」を通じての「反応」に拠るのではなく、

「設計ソフト」が表示する「モニター上の情報」への「反応」でことを決めてよしとする、

どうもそういう傾向を感じるのです。

そこでは、「人(の豊かな感性)」が疎んじられています。

このことについては、現在設計中の事例の構造設計の面で、いたく感じていますので、

いずれ、詳細に報告させていただきます。

さらに言えば、「図書室」という表示があれば、そこが「図書室になる」とさえ思うようになってしまっている。

これは、今の多くの建物では、「図書室」を他の用途の場所名に変えても「通用」するほど「当たりまえ」になっています。

このような「考えかた」は、この学校のいたるところで見受けられました。つまり、設計者が、それで当たりまえだと思っている、ということになります。

考えてみれば(考えて見なくたって)、これは怖ろしいことなのです。

感受性豊かな子どもたちの過ごす場所が、

子どもたち自身の「感覚」で行動できない場所になっている、

そういう場所を、大人が、しかも専門家と称する人たちがつくってしまっているのです。

この小学校では、いたるところに、いわゆる《デザイン》がされていました。

たとえば、校門から校舎への通路には、舗装で「模様」が描かれています。

しかし、その「模様」の意味、そう描かれなければならない謂れが見当たらない。

第一、少なくとも、歩いていて、その「模様」が何かを訴えかけてくる、そういうことはまったくない。

もっと言えば、「模様」があるのさえ気づかないかもしれません。なぜ、ここだけ色が変っているのだろう、ぐらいにしか思わないかもしれない。

おそらく、空中から見たら「絵」が見えるのかもしれません。

設計者は、机の上の紙の上を見て、「デザイン」したのです。

しかし、子どもたちは、人は、空中を散歩しているのではないのです。歩いている人に、それは見えない。当然「意味」も分らない。

第一、はたして「意味」があるのかさえ、疑わしいのです。

私は、かねてから、1960年代の建物の「質」は、今のそれに比べ、数等高い、と思っています。そう書いてもきました。

その理由は簡単です。

お金がなかったからです。工費が廉い。

したがって、少ない工費をどう「有効に」使うか、が設計者の腕のみせどころだったからです。

今は違います(もちろん、すべてではありませんが)。

「有効」の意味を考えなくなり、お金が「別のところ」に使われてしまっているのです。

たとえば、この小学校の昇降口の庇には、手の込んだ金属製の庇がつくられていました。

そういうお金の使い方をする一方で、各部屋のつくりは決して「豊か」にはなっていません。むしろ、「ささくれだって」いる。もう少し、神経使ってよ、と言いたくなるほどでした。

子どもたちの接する場所が、子どもたちに、もちろん私にも、馴染めるものではないのです。

私が、旧校舎の部分に行ってほっとしたのは、そこが馴染める空間だったからなのです。空間の形状からして、馴染める形なのです。

旧校舎は、戦前からの校舎建築を継承したものと思われます。

戦前の校舎建築、それは、それぞれの地域の「宝物」でした。人びとの「住まい」の延長上に、自分たちの「逸品の場所」としてつくられていたのです。

それが、人びとに馴染めないものになるわけがないではありませんか!

建物づくりに係わる人たちは、もう一度、私たちにとって建物は何なのか、あらためて考え直してみなければならない、私はそう思っています。

そうしないと、先に「理解不能」として指弾した「建築家」たちと同じレベルになってしまうと思うからです。

あの「理解不能な建築家」たちを、「目標」にしてはならないのです。特に、若い人に向けて、そう言いたいのです。

註 なお、この点について、別の書き方で10数回、昨年の今頃書いています(下記)。お読みいただければ幸いです。

[追加 30日8.55]

「建物をつくるとはどういうことか」シリーズ

シリーズ各回の内容は、「建物をつくるとはどういうことか−16」末尾にまとめてあります。

冒頭に掲げた図は、アアルトが、ある図書館を設計するときに描いたスケッチです。

最初の1枚は設計にとりかかった頃のもの。

2枚目は、もう少し思考・設計が進んだときのものです。

ここから、「その場所」にどのような場所・空間が、つまり、どのような SURROUNDINGS が用意されなければならないか、人は、どのようにその場所を訪れるのがよいか、それに続く内部は、どのように人の前に展開するのがよいか、・・・そういったさまざまな「思考(の過程)」が読み取れる、と私は思います。

これは、先回例に挙げたカレー邸のスケッチと、まったく変りはありません。常に、目の前に現れる(はずの) SURROUNDINGS を「設計」しているのです。考えているのです。

註 [追加 30日8.55]

アアルトの設計した建物は、独特の形をとる場合がありますが、

その「形の謂れ」をも、これらのスケッチは示しています。

アアルトの建物の形は、フィンランドのフィヨルドを模したものだ、

などという珍奇な説があります!

彼の設計した図書館には、玄関入ったら直ぐに書架、などというのはありません。

長いこと居たくなる、いろいろと本を手にとって見たくなる、そういう図書館です。それこそが図書館ではないか、と私は思います。

ひるがえって、私の見た小学校の図書室は、子どもたちに本に接することがイヤになることを奨めているような場所。人の過ごす SURROUNDINGS になっていないのです。

アアルトはいろいろな建物をつくっていますが、その残されたスケッチは、いつもこういう調子で描かれています。

次回も、その例を挙げたいと思います。