PDF 「日本の木造建築工法の展開 第Ⅲ章ー4-2」A4版5頁

2.箱木家 室町時代後半 所在 神戸市 北区 山田町衝原(つくはら) 移築保存

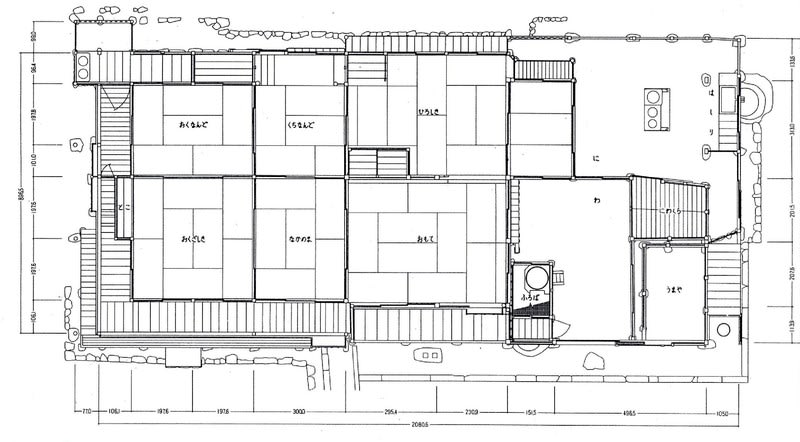

箱木家は、主屋と離れが近接して建てられている。

修理時の調査で、離れ部を右90度回転して2棟を合体、増築して1棟としていたことが分った。ここでは、主屋部を採りあげる。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

△ 修理時点平面図 平面図・断面図は重要文化財 箱木家住宅(千年家)修理工事報告書より転載、断面図は編集

Image may be NSFW.

Clik here to view.

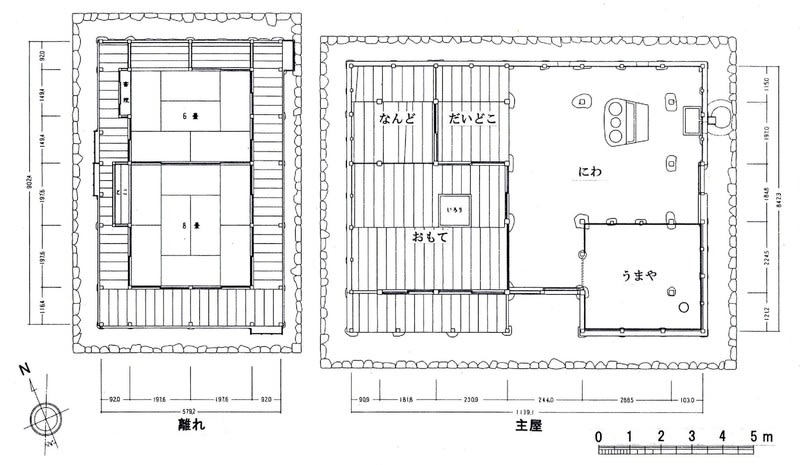

△ 復元 平面図

箱木家のある山田町衝原(つくはら)一帯は、六甲山系の北側に位置し、中世の摂津山田庄にあたり、ここには、ほかにも多くの千年家と呼ばれる住居があった。 その理由は不詳であるが、山陽道の脇街道が通り、交通の要衝として栄えていたことも、一つの因と考えられる。

箱木家は、ダム工事により、近在別敷地への移築保存の形を採った。

主屋は、古井家同様、上屋+下屋の構成で、下屋まわりは土塗り大壁で囲われていたと推定された。 ただ、南面の下屋は縁になっている。

Image may be NSFW.

Clik here to view. 主屋 復元 平面図

主屋 復元 平面図

Image may be NSFW.

Clik here to view.

主屋 復元 桁行断面図 なんど~だいどこ~にわ 色塗り部分は貫

古井家では足固貫、内法貫が主体で、土間部の桁行棟通りのみに飛貫を設けているが、箱木家では、内法貫は設けず、足固貫、飛貫だけである。 特に、飛貫は、梁行、桁行のほぼ各通りに入れているのが注目される。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

△ 修理時 南面 △ 修理時 北面

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

△ 復元後 南面 日本の民家3 農家Ⅲより △ 復元後 東~北面

修理時点には、大きく改造されて、下屋まわり四周の土塗り大壁部はすべて消失し、柱を含め当初材はなかった。

移築保存で建物の撤去後、発掘調査が行われた結果、下屋まわりの礎石、土壁の基底部の一部(縦小舞の痕跡)が発見され、その結果、壁の仕様が特定された。

壁の仕様(前出の古井家の壁仕様参照)

古井家と同じく、縦小舞:径2.5cm内外の粗朶(そだ)に、横小舞:同じく粗朶の小舞を縦小舞に絡め、土を塗り篭める方法。したがって、下屋柱相互を縫う貫はなかったものと考えられる。

Image may be NSFW.

Clik here to view. △ 復元後 南面部分

△ 復元後 南面部分

Image may be NSFW.

Clik here to view.

△ 梁行断面図 おもて~だいどこ

Image may be NSFW.

Clik here to view. △ 梁行断面図 にわ部分 断面図とモノクロ写真は重要文化財 箱木家住宅(千年家)修理工事報告書より

△ 梁行断面図 にわ部分 断面図とモノクロ写真は重要文化財 箱木家住宅(千年家)修理工事報告書より

復元後の内部写真 重要文化財 箱木家住宅(千年家)修理工事報告書より転載・編集(文字は編集)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

にわ上部の小屋架構 全般に、材寸は古井家よりも太めである。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

にわからだいどこを見る 飛貫は側柱にも設けている。

材料および材寸 箱木家住宅修理工事報告書には、材寸については、下記材料以外、記述がない。

柱:マツ 上屋柱 14.7㎝~16.2㎝各角、面取り 目標寸法は5寸角か? 下屋柱 当初柱消失 復元では12.0㎝角

梁・桁:マツ 上屋梁 約15㎝×17.0㎝程度直材、および丸太 上屋桁 記述なし 梁に渡腮 柱~梁~桁:折置組、柱頭重枘差し

貫:マツ 足固貫 詳細記述なし 当初柱の貫孔:12.1㎝×6.0㎝、柱に胴付枘差しとあるので、12.1㎝×7.0~7.5㎝程度か? 飛貫 詳細記述なし 当初柱の貫孔:12.1㎝×6.0㎝、梁行方向は柱に胴付枘差しとあり、12.1㎝×7.0~7.5㎝程度か? 他は貫孔と同寸とあり、12.1㎝×6.0㎝程度、継手は柱内略鎌(相欠き)。

付長押:マツ 見付 平均3.8寸 他の材の材寸は、写真上で、柱、小屋梁との比較により、推定するしかない。

なお、報告書掲載の現状変更説明書では、飛貫を内法貫と表記している(近世住居の用語によったため、との註釈がある)。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

おもて南面

床~鴨居下端:約5尺 付長押は、飛貫、鴨居とは独立して別個に取付けられている。

貫の位置が開口部上端:鴨居とは離れていることから、内法貫ではなく飛貫と呼ぶのが適切。 貫を隠さない点が、方丈建築との大きな違い。 住居建築でも、近世には、飛貫は用いられず、鴨居レベルに内法貫を入れるようになる。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

おもて北面

付長押上の壁は割り竹張り。内部に飛貫が通る。割り竹張りの理由は不明。

Image may be NSFW.

Clik here to view. 南側 縁部分

南側 縁部分

箱木家では、写真のように、下屋部と上屋部とを繋ぐ材は、足固と垂木だけである点に留意する必要がある。古井家では、内法貫で上屋柱と下屋柱を繋いでいる。

下屋まわり四周の土塗り大壁部はすべて消失し、柱を含め当初材はなかったにもかかわらず、このように復元した理由は報告書に記述はない。

おそらく、飛貫位置が下屋の桁位置より高いため、繋ぎはない、と判断したものと推測される。上屋柱に当初柱が少なく、繋ぎ材の確認ができなかったことも一因と思われる。 下屋まわりの復元にあたっては、近世住居の壁のつくりかたが援用されたため、違和感がある.

なお、下屋まわりの大壁は、古井家同様、構造的な役割は持たないと考えられる。構造的に必要であるならば、撤去することは不可能のはずであるが、後に撤去改造され、修理時には消失していた。

古井家、箱木家とも、建設当初、外壁四周は大半が土塗り大壁でくるまれています。しかし、各建物の解説で触れましたが、下屋と上屋はほとんど分離・独立していて、大壁部分は一見建物を維持・自立させる役割を担うように見えても、その働きはしていないと考えられます。

また、上屋は礎石建て、下屋も礎石建てですが壁部は土塀の如く地面から立ち上がるため、上屋と下屋では挙動が異なるはずですが、それにより起きたと思われる損壊などはなかったようです(古井家の北面土壁は修理時著しく破損していましたが、その主因は地盤沈下によるものです。)

古井家、箱木家とも、四周の壁を取り去ると、壁のない架構だけが残ります(間仕切の壁は薄い板壁か土塗の真壁壁です)。そのような架構が、なぜ400年を越えて健在であったのか、考えて見ます。

古井家、箱木家のつくりかたは、以下のとおりです。

① 先ず、地形(地業)の後、据えた礎石上に5寸~6寸角あるいは末口5寸程度の丸太で柱と梁からなる逆コの字型をつくり何列か横並べし(列数は規模による)、次いで梁の両端に桁を架け居住空間の外形をなす直方体:上屋部分の軸組をつくる。

② 直方体の床位置に大引を兼ねた足固貫を柱間に通し、柱頭近くで内法貫、飛貫を柱間に通す。

③ 梁上に屋根の外形をなす小屋組をつくる。又首組にするか束立組にするかは任意。

④ 必要に応じて下屋部分をつくる。繋梁は設けず、貫で繋ぐ(箱木家では貫もない)。

⑤ 垂木を架け、屋根を葺き、床を張り、柱間に壁、開口装置を任意に充填して仕上がる。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

古井家住宅 梁行断面図・桁行断面図 日本の民家3 農家Ⅲより転載・編集

古井家、箱木家の貫は、小屋貫は近世の住居と同程度の材 (丈3.5寸~4寸×厚:柱径の1/3程度)ですが、足固貫、内法貫、飛貫は、丈が4寸程度、厚は柱径の40~50%近く(約2寸5分程度)の材が使われ、端部は胴付を設けて厚2寸ほどの枘につくりだし柱に差して楔で締めているのが特徴です。

また、足固貫以外はすべて表しとなり、この点は、貫を付長押で隠す方丈建築と大きく異なります(方丈建築の貫は、丈:2.8~3.5寸、厚:柱径の30%程度。表すことはせず、付長押で隠している。

古井家、箱木家の架構法は、部材は全般に細身ですが、原理的には浄土寺 浄土堂の架構法と同じで、胴付を設けて柱に差して楔締めにしている点は、近世の差鴨居の原型と見ることもできます。

すなわち、細身の材による軸組部は、その上に載る小屋組と下部の床組により平面形状が保たれ、上屋上部の柱間を縫う貫と、上屋四周の下屋上に垂木と貫によってできる三角柱(古井家の場合)の働きで軸組部の垂直が保たれ(これは、方丈建築の桔木のつくる軒下の三角柱と同じ働きです。)、これらが綜合して、木造部だけで自立が可能であった、と考えられます(上図参照)。

しかも、下屋部と上屋部の繋ぎが緩いため、下屋外周の土壁部と礎石建ての上屋部の挙動の差も吸収減殺されます。実際、修理時の破損状況を見ると、地盤沈降、補修不全による雨漏り、粗漏な改造・改修に起因する破損が主で、架構自体に起因する破損は見当たりません。

箱木家の近在には、同じく中世に建設され、良好な状態で住み続けられてきた阪田家がありましたが、昭和37年(1962年)焼失してしまいます。この事件は、その後の住居遺構調査を進める契機になりました。

昭和25年(1950年)の文化財保護法制定時、文化財として指定されていた建造物は270件余のうち住居は2件、文化財保護法制定後の1960年(昭和35年)頃においても僅か31件にすぎません。これは、日本の建築史学において、住居は研究対象として扱われてこなかったことを示しています。