*************************************************************************************************************************

6 The evolution of the late medieval house

はじめに

現存する事例は、多くの建物が14世紀中期、1340年代から1370年代に建てられたことを語っている。世紀を三等分したとき、いくつかの建物は14世紀初めの三分の一の頃:1300~1340年頃の建設、あるいはその頃の建て方の特徴を持つ、と見なすことができるが、年輪に拠る年代判定法に拠ると、多くは14世紀の最後の三分の一:1370年~1400年頃の建設、と比定されている。けれども、確証をもって、この間の時期:1340年~1370年頃:に建てられたと判定できる事例は、きわめて少ない。

新しい形式の家屋は1370年あたりから現れ始めるが、これらの新しい建物群と、14世紀初期から残存している建物群との間には相違点がある。初期に比べ、石造の建物はほとんど目にしなくなり、新しい建物は、大多数が、木造架構になっている。新しい家屋で、aisle 工法や base cruck 工法を採る事例は最早見られない。木造家屋では、hall の端部の二階建て部分は、open hall のまま保たれることが多く、その配置やつくりは、明らかに初期の事例のそれとは異なっている。

これらの新しい事例は、完成形で出現する場合が多い。つまり、前例が存しないところで存在している、ということである。人びとは、常に、数世代にわたり好まれる丈夫な木造家屋をつくるべく努め、欠陥が見つかれば取り壊し改良したつくりに建て直すことをすることを厭わなかったから、常に新品の姿をもって出現したのである。しかし、それに伴い、前代の「工夫」が全く消え失せたわけではなく、その改造や造り替えの理由を考察するに足る遺構・痕跡は十分遺されている。

地域一帯に遺っている中世後期の住居建築の大部分は、ほとんどが14世紀後期あるいはそれより少し遅れてその姿を見せ始める新しい時代の形式の一群である。これらは、建設年代、型式、規模で分類できる。この三項目は、互いに密接に関係し、また、建て主の財産・要望の違いをも反映している。その多様さを知ることは歴史的変遷の理解のために重要であり、詳細に検討されなければなるまい。

Late medieval house types 中世後期の家屋のタイプ分け

新しい形式の建物群は、いずれも「同一の課題」に対しての「異なる解答」の結果したものと言えるだろう。

それらはすべて、中央に open hall を置き、両端に私室群を置く形を採る。

初期の事例もこの基本形を採るが、後期の事例とは相違点がある。

最も重要な点は、 aisled 型式、あるいは quasi-aisled 型式のつくりを single span の軸組・小屋組への造り替えの仕方、そして open hall の両側の二階に、大きな付属諸室を設ける仕方にある。

hall と同じ幅のなかに付属室を造るとなると、二階部分だけではなく一階部分も改造せざるを得ないから、二階部分および hall の両サイドの外壁を高くすることになる。この方策が採られるようになれば、新しい工法の開発も自由になる。そしてその試行が、いくつかのタイプに結果することになる。

それぞれのタイプの室の数や配置はきわめて一定していて、分類はまったく外見の違いに拠っているが、実際の相違点は外見だけではない。各タイプは、広さ・大きさと建設時期に拠って分類が可能であるが、それらのタイプは、建て主たちが任意・恣意的に選んだわけではなく、彼らの社会的・経済的立場に拠るところが大きいようだ。

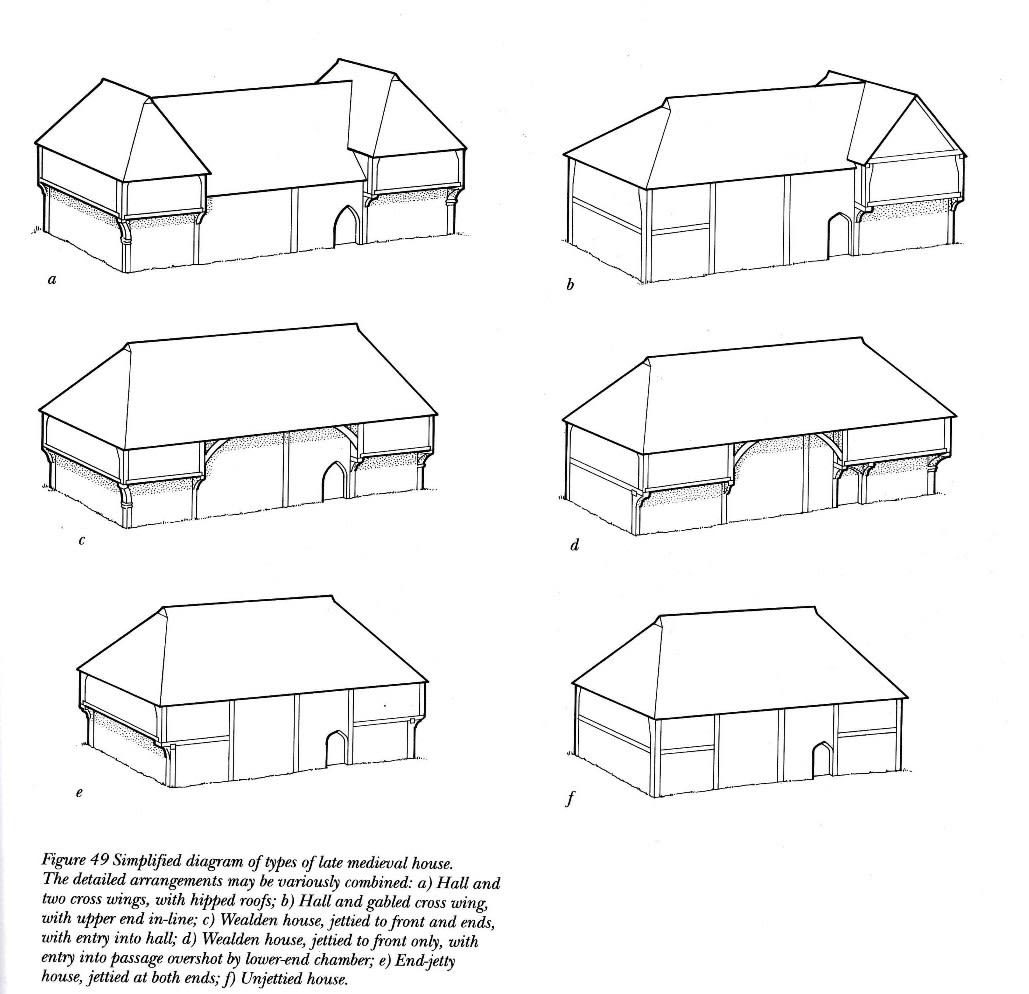

fig49 は、この時期に比定される事例を分類した図である(下図)。

fig49a 、fig49b は、hall とそれに直交する建屋で構成する事例で、いずれも、付属の諸室は hall の端部(片側と両側の場合がある)に hall に直角に離れて配置される。

fig49a は早い時期の事例で、高さの低い hall と hall の片側あるいは両側端部の寄棟屋根の建屋で構成される例で、多くは当初の木造の建物を改造したものと思われる。しかし、14世紀後半には hall は、ほとんど aisled 形式を採らなくなっており、両端の建屋は全面二階建てとするようになっている。fig49b は、15世紀になると当たり前になる高さの一段高い hall と直交する建屋とで構成する事例である。両端に寄棟の建屋を持つ場合と片側だけの場合があり、時にはこの図のような寄棟ではなく切妻屋根の事例もある。

直交する建屋をもつ事例は、ケントで一般的な形ではないが、全体として見ると、現存する事例:遺構の四分の一近くがこの形を採っていることは注目すべき事実である。残りの四分の三は、両端の部分を hall と同じ幅に揃え、一体の一つ屋根にしている例が普通である。そして、この一体形式が、ケント地域の典型的なつくりと見なされてきた。

この一体型のタイプは、fig49c 、49d のように、端部の梁間が前面:側面に突き出ているか、fig49e のように、端部:妻側だけ突き出ているか、あるいは、fig49f のように突き出し部がまったくないか、のいずれかに分類できる。しかし、この図のように分類できる事例の他に、全体の四分の一ほどにあたるが、主に hall だけ遺っていてその他の痕跡が不分明で、分類するには無理がある事例もある。

既定のカテゴリーに分けることが容易な中世後期の多くの事例と、13世紀と14世紀前半の断片ではっきりしない木造建築の付属部の遺構事例との間の違いは、敢えて言うまでもなく、きわめて顕著である。それゆえ、新しいタイプの詳細について論じる前に、新しいタイプがなぜ、どうして誕生したのか、またそれらに前代の工法の何らかの痕跡が遺っていないかどうか、考察することが妥当と思われる。

The partial survival of houses

少なくとも中世末期以前には、一つの工法だけでつくられた木造家屋というのは稀有であると認識することは重要である。すなわち、ケント地域で、 the Black Death 以前に建てられた農家の建物で、現存するのは断片・部分であり、建屋の建築が再び盛んになってからも、一つの工法にのみに拠る建物は少なく、いろいろな工法のが混用が普通である。

今回の調査で記録された事例の半数以上の建て方:工法は、実に多様である。しかしこれらの事例は単に後世に拡張されたわけではなく、そのような事例もないわけではないが、多くは、当初の大きな建物の部分が断片的に現存している事例と考えられる。これらの増改築は、近年になってからの工事に拠るものだが、多くの事例は、数世代にわたって建設が為されており、部分の改造は、各世代で必要に応じて行われたと見なされる。それゆえ、一帯には、断片的な遺構が多いのである。そのため、我々が、その土地に当初の建物を目にすることはほとんどなく、我々が目にするのは、単に、増改築の連続の後に遺った当初の形態の痕跡に過ぎないのである。

このような多様な工法混用の建築は、時とともに稀になるが、しかしこういう事例が調査事例の70%以上を占め、建設時期は14世紀後期から15世紀前期にわたる(その後になると、一つの工法で造られる傾向が見られる)。1400年頃に建設された部分が遺る事例のいくつかは、中世の終わるころまでには再び改造されているが、他の多くは、16世紀後~17世紀あるいはそれを過ぎるまで改造されなかったように見える。

この地域のなかに遺っている当初期の建物が、初めから頑丈な耐久性があることを考えて構築されたものであるか否かについては、多くの論者によって論議されている。

最近は、当初の建物が脆弱で耐久性がなかったとする見解は疑問視されている。石造の基礎上に建てられた木造架構で耐久性がないとすれば、それは、掘立て形式の建物に多く見られる「地面起因の木部の劣化」(「木部の腐朽」の意と思われる)に拠るのではなく、上部の架構に無理がある場合である。13世紀以降、地域によっては、小農の家屋でも、堅固な基礎の耐久性のある家屋の建設が奨められている。

ケント地域で、はたして、残存し得たはずの多くの建物が消失してしまったと考えてよいのか、また、そうであったとするならば、それらが一体どのような形態であったのか、それが何故改造・改築され消失しまったのか、その状況・経緯が精査されるる必要があるだろう。

14世紀中期以前に建てられた木造建築の特徴の一つは、長寿を可能にしたそのよく考えられた方法で、open hall にその痕跡が遺されている場合が多く、付属諸室には例がない。14世紀後期~15世紀になると、現存する架構構造は一層多様になる。1370年~1440年頃と比定される71の事例の他に、11事例は hall の建屋だけが現存し、14例は、 hall の建屋はなく別棟だけが遺っていて、2例は当初の open hall に付属してはいるが(改造が加えられていて)その原型ははっきりしない。

他の事例のすべては、hall に最低一棟の付属棟を端部に有しているが、その全体が一世代のために建てられた住居用建屋と思われる事例は僅か19例に過ぎない。

註 数世代にわたって手が加えられている、という意と解します。

このように、大多数の遺構から得られる断片的な状況は、当初の建物の段階的な更改が繰り返されたことを示している。しかしながら、その更改・改築の過程をたどれる事例はきわめて少なく、それゆえ、それらが当初頑丈な建て方であったのかそれとも脆弱であったのか、つまり、耐久性があったのか否かは、容易には解明できないのである。

しかしこれは、すべての事例については言えることではなく、多様で多量の痕跡・形跡群が、よく造られた建物でも、きわめて多数の事例が、用途に対し大きすぎるという理由で取り壊されたことを示している。しかも、この状況は、ある特定の時期に集中しているわけではなく、取り壊された部位には、当初の時代だけではなく15世紀になってからのものもあり、このような建屋のつくりの更改・改造は、中世の間はもちろん、それ以降になっても為されていたのである。

中世後期になり側壁の高い上階を持つ新しい形式のつくりが普及するまで、木造架構の家屋は、いかに頑丈に造られていても、状況が変化したときに対応できない不利な点が多く在ると見なされた(更改が重ねられ)たために、原型のまま全体が存続する機会が失われたのである。

このような対応できない不利な点:欠陥は、ある家屋は一つ、ある事例は二・三しかなかったと思われるのだが、それらで今日まで生き永らえた事例は少ない。明らかに、これらの建物が建てられたときには、これらの点は欠陥ではなく、用途の変更に伴い時が移り欠陥と見なされるようになったのである。これは、すでに中世の間にも起きていたと思われるが、場合によるともう少し時代が進んで顕著になったのかもしれない。

つまり、現存する建物の、現在に至るまでの道筋・過程には、いくつかの転機となる重大な時期・時代が存在するのは確かである。

*************************************************************************************************************************

今回は以上です。次回は下記の節の紹介になります。

The insertion of first floors in low open halls

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

筆者の読後の感想

一通り読んだところ、時代とともに家屋の形態が変り、同時に工法・技法・技術も変っている、と述べているように感じました。

つまり、工法・技術が時代とともに別のものになっている、・・・。

しかし、そのようなことは、日本に於いて近世から近代に至る過程で為されたような人為的な「過去の抹消行為」:大工技術の否定:でもない限り、通常は起きない、と私は考えます。

つまり、生まれる形態こそ異なっていても、一度獲得した知恵:「技術の原理」は、時代を越えて継承される筈だからです。

たとえば、中世の東大寺大仏殿や南大門や浄土寺浄土堂と近世の庶民の住居や武士・上層階級の建物は明らかに外見の形状は異なります。しかし、柱と梁・桁でつくる直方体の架構を「貫で固める」という点で見れば、基本的には変りありません。

これはイギリスに於いても同様ではないでしょうか。

イギリスの場合の「原理」は、梁・桁を柱頭だけで支えるのではなく、柱頭と柱から二~四方向に出す brace :斜材=方杖とで支えるという方法である、と私は理解しました。

これにより、柱と梁・桁の接合が強固になるのです。

そして、この延長上に、いわゆるトラス組があるのではないでしょうか。

brace はアーチ状に湾曲した材を用いる場合が多く、これは多分 base cruck 工法、更に言えば、直材の得にくい広葉樹の森林地域でいわば自然発生的に生まれた技術、からの影響ではないかと思います。いくつか紹介されていた crown-post も明らかに base-cruck の「応用例」と言えます。

原初的には、人は、身近な所で得られる材料・もので住まいをつくる・暮しを維持するのが当たり前だからです。

更に続けて読むと、このあたりが説明されているのかもしれません。