今回、「二十一 金物使用の一例」「二十二 附属建物」の内「土蔵」の項を紹介する予定でしたが、「土蔵」の項の分量が多いので、「二十一 金物使用の一例」の紹介だけとすることにいたしました。ご了承ください。

「二十一 金物使用の一例」からは、明治期の金物使用の状況を知ることができますので、現代語に読み下し、随時、註を併記することにします。現在の状況と比較しながらご覧ください。

はじめに「二十一 金物使用の一例」の項の原文と解説図(第二十五図)を載せます。

以下現代語の読み下し、及び註を加えます。

「二十一 金物使用の一例」

第二十五図は、家屋のある部分の仕口を堅固にするために金物を用いた例。

図い、図ろは、柱と足固め、柱と長押、柱と二階梁との仕口に用いる例。

図はは、柱と土台、柱と大引、柱と雨戸框及び根太との仕口の例、

図とは、柱と附土台(付土台)の仕口、

図ちは、柱と二階梁の仕口(図い)の平面図。

これらは、いずれも、耐震のつくりとして用いることが多い。

註 上図(第二十五図)の内、図に、図ほは、付長押の取付けに、従来の取付け方(下記参照)の釘の代りにボルトを用いた例です。

付長押は、化粧材。架構の強度とは無関係。

なお、付長押の通常の取付法は下記に載っています。

「日本家屋構造の紹介−16:長押の構造」

図へは、鴨居の簡易固定法、ここで使われる金物は釘。架構の強度とは無関係。

鴨居の通常の取付法は、「日本家屋構造の紹介−15」参照。

図とは、付土台の柱への取付法。付土台は化粧材:土台のように見せるための材。架構の強度とは無関係。

図はの上は雨戸の一筋敷居を柱に固定するために、根太〜柱〜一筋をボルトで縫い、根太側でナットで締める方策。これも架構の強度とは無関係。

図ろの下の一筋敷居は、柱にだけボルト締めの例です。通常の縁側の構造は、「日本家屋構造の紹介−14」参照。

以上は架構の強度とは無関係の部位です。

それゆえ、第二十五図の内、架構の強度に関係がある部位は、

図い、図ちの二階梁・桁の部分、図ろの柱と二階梁の取付部、図は下部の土台と柱の取付部だけです。

図い下部の土台の図は付土台と思われます。

図ろの二階左側の部材は、二階の縁先の縁框兼一筋敷居と思われ、当図下部の一階の一筋に同じです。

以下、各部を見ていきます。

図い上部の柱と梁・桁は、柱、梁・桁とも噛み合わせ部をそれぞれ5分程度欠き取り噛み合わせ、ボルト締めにしているように見えます。

図ろの柱と梁の取付けもいに同じです。

図はの下は土台に柱を固定するためにボルト(羽子板ボルト)を使う例。

この当時は、布基礎は用いられていません。したがって、この土台は礎石上に転がしと考えられます。

ボルト頭部に座彫りが為されていますから、ボルト締めは建て方前に為される、つまり、柱と土台を平場で組んだ後建て起こす、と考えられます。

羽子板部の柱への固定もボルト締めのようです。

以上、ここで紹介されている金物は、「ボルト・ナット」だけと言ってもよいでしょう。

二材間にボルトを通し、ナットで締め付け二材を密着させ、力を伝達すること、これがボルト仕様の原理です。

この力の伝達は、両者間の摩擦に拠ります。強く締めれば摩擦は大きくなります。鉄骨造のHTB(ハイテンションボルト)も同じ理屈。

ただ、木材の場合は、必ず座金を付けます。そうしないと、ボルトの頭、ナットが容易に木材にめり込んでしまい、材を破損するからです。

鉄骨造でも使いますが、それは、締める力を広い面積で伝えることになるからです。

また、二材が木材の場合、十分にナットを締めたつもりでも、時間が経つと緩むことは、現場では周知の事実です。

これは、多くの場合、木材の収縮に起因します。また、振動が加わり続けることでも起きます。

ナットを二重にすることで、多少は避けられますが、ボルトの効能を維持するためには、点検し、常に締め直すことが必須です。

施工後の点検が可能か否かは、木造建物への金物使用の際の重要な注意点である、と私は考えています。

図い、図ろの二階部分の場合、両材が密着している場合には一定の効果が期待されますが、

収縮等で密着の度合いが減少した場合、ボルトを軸に回転し、取付け部の木口部分のみが抵抗するにとになり、取付け部は容易に破損します。

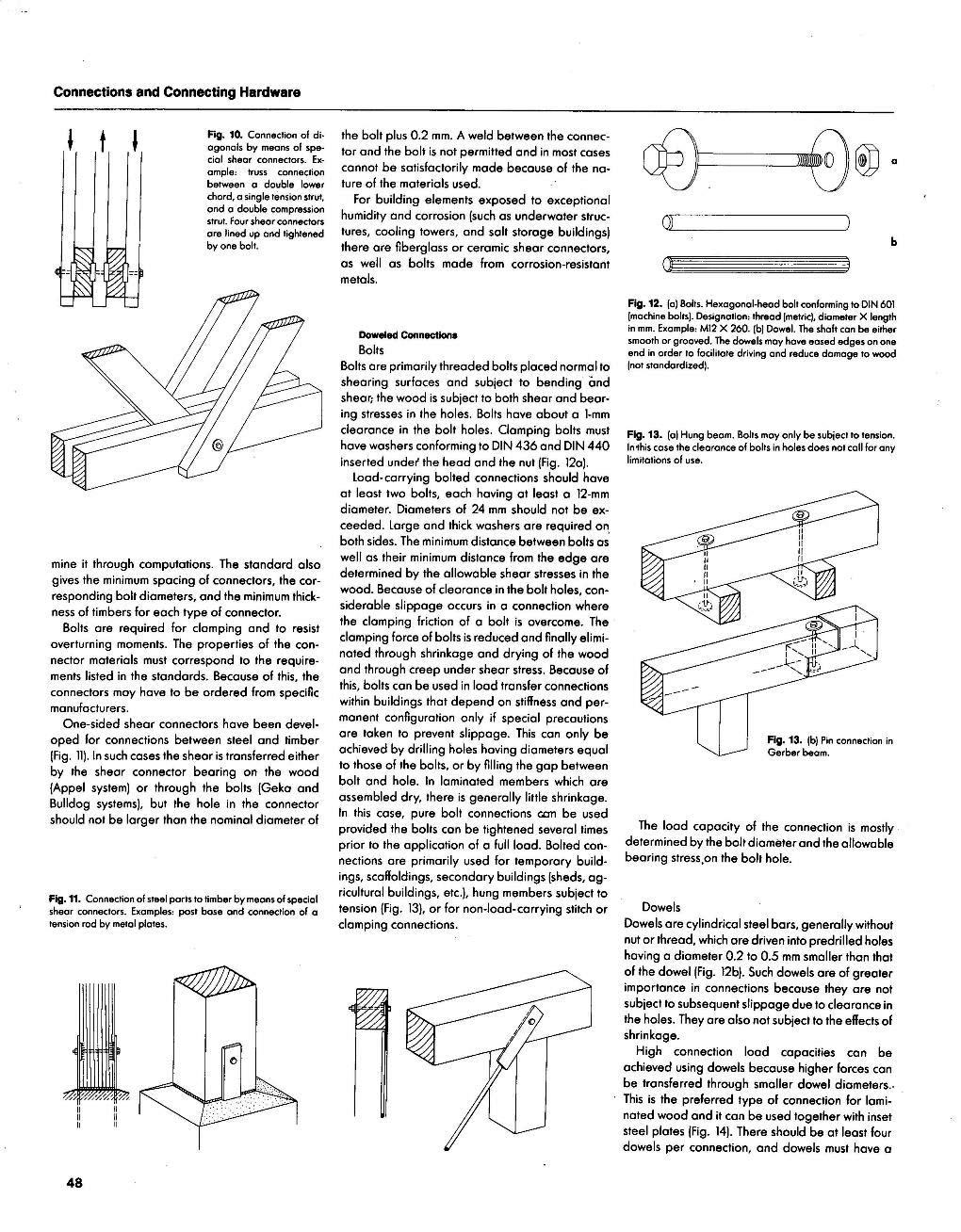

これを避けるため、西欧では、ボルト締めに際して、二材の間に、ジベル(独語の dÜbel の音訳) という金物(別図)が使われてきました。

ジベルの歯が二材に喰い込み、二材がずれる( shear )ことを防ぐ、あるいは、二材がボルトを軸に回転することを防ぐための金物です。

独語 dÜbel に相当する英語は dowel ですが、その「役割」を示す shear conector も使われています(付録参照)。

このような、金物使用についての基本について、我が国の建築教育用教材から当該箇所を抜粋すると以下の通りです。

ア)私の学生時代の教科書:「各種建築構造図説」(理工学社 1957年刊 第5版)では、下図。

イ)最近の建築教育用教科書「構造用教材」(日本建築学会編 1995年改訂第2版 2002年第9刷版)では、下図。

この書では、ジベル金物は、通常の木造では不要と考えているのか、「集成材構造」の項に載っています。

いずれの書にも、図だけがあり、それぞれの金物使用にあたっての解説はもちろん、その金物を使用する「理由」も示されていません。

これでは、教科書としての意味がない、役割を果たしていない、と思うのは私だけでしょうか。

これは、法令にともない刊行される各種解説書の類でも同様です。

一方、欧米の木造建築の技術書の解説は、きわめて懇切丁寧です。

各部位に起き得る状態を示し、それに応じた古来の仕口が紹介され、それで不十分と考えられる場合には、

その部位に適応した金物を考え、補強する、この「理」で一貫しています。

古来の木造工法全般についての地道な研究が基になっているのです。

おそらく、日本では、「理由を考えるのは《有識者》に任せておけ」、「下々は《有識者》の指示通りやればいい」と考えているのかもしれません。

それは、各種の「告示」の類の規定事項に、「理」が一切示されていないことで明らかです。

それゆえ、ボルトや釘などの員数の多少だけが《論じられる》傾向が顕著になるのです。

これでは、技術は停滞するのが目に見えています。

そこで、「日本家屋構造」の紹介ではありますが、少し長くなりますが、

付録として、欧米の木造建築の解説書から、「金物仕様」の箇所を一部抜粋して転載します。

彼我の違いをご覧ください。

字が小さいですがご容赦ください。

本当は日本語で紹介したいところです・・・・。

**********************************************************************************************************

付録 Fundamentals of Timber Building Construction

出典 “Timber Design and Construction Sourcebook : A Comrehensive Guide to Methods and Practice”

Karl-Heinz GÖtz・Dieter Hoor・Karl MÖhler・Julius Natterer 共著

McGraw-Hill Publishing Company, New York 1989年刊

註 原本はドイツで刊行され、その英訳版がこの書です。

**********************************************************************************************************

次回は「土蔵」のつくりかたの項、これも時間がかかりそうです。