試みに「縁側」を検索すると、最初に WIKIPEDIA の「解説」が出てきます。

そこには、下記のように書かれています。

縁側(えんがわ)は、日本の和風家屋に独特の構造で、

家の建物の縁(へり)部分に張り出して設けられた板敷き状の通路である。

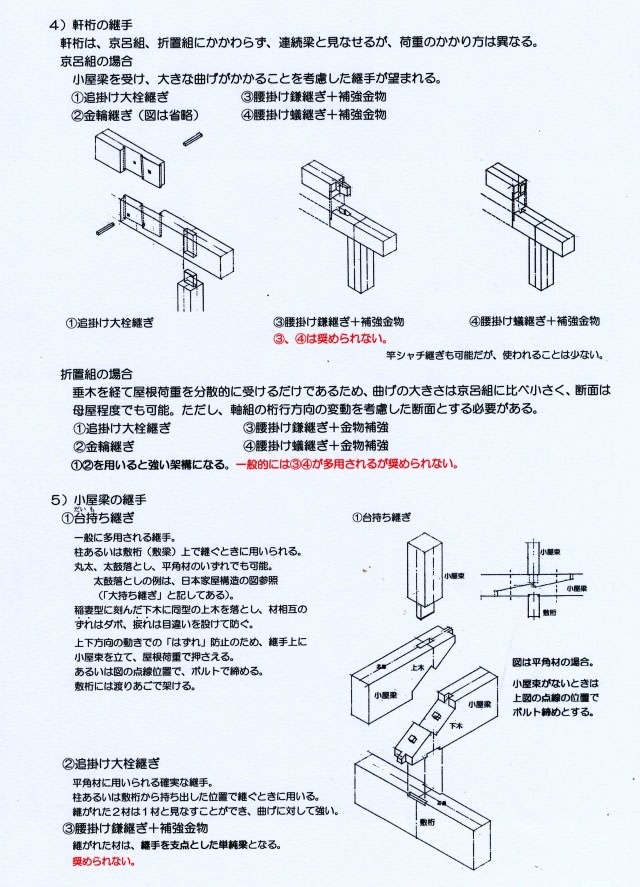

庭等外部から直接屋内に上がる用途ももつ。

欧風建築では、ベランダ、ポーチといったものが意匠的には似通っている。

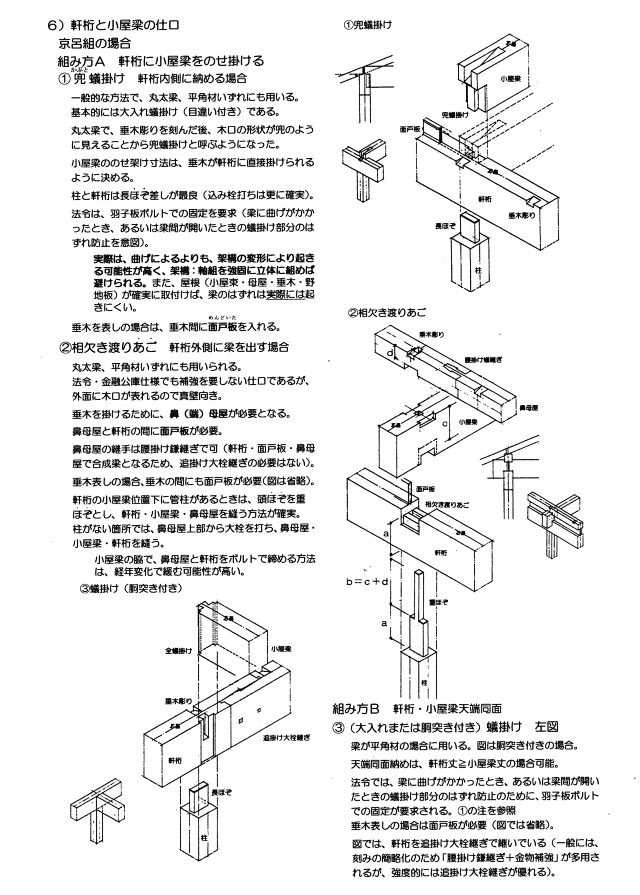

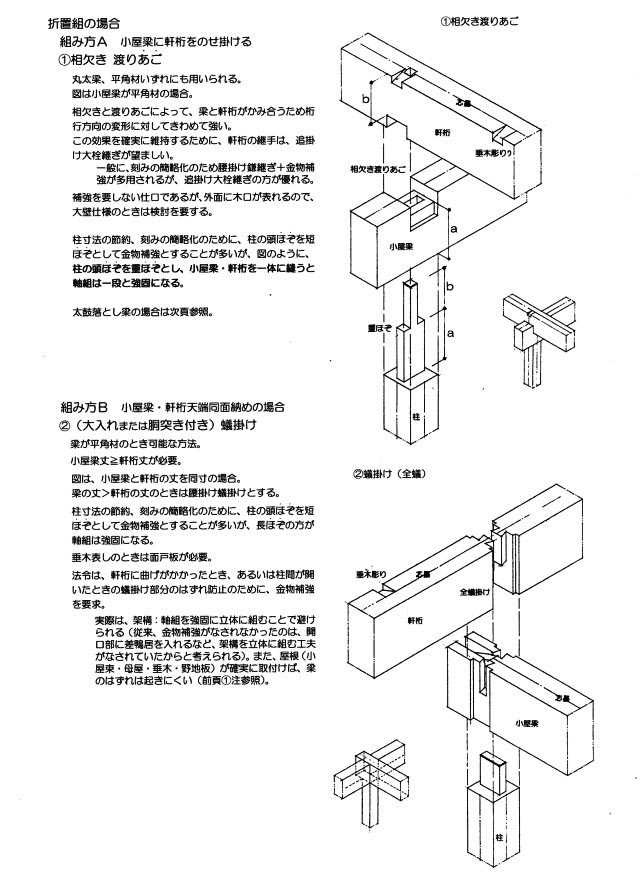

障子が、薄明かりの中でその向こうの人や風景を見えるような見えないような

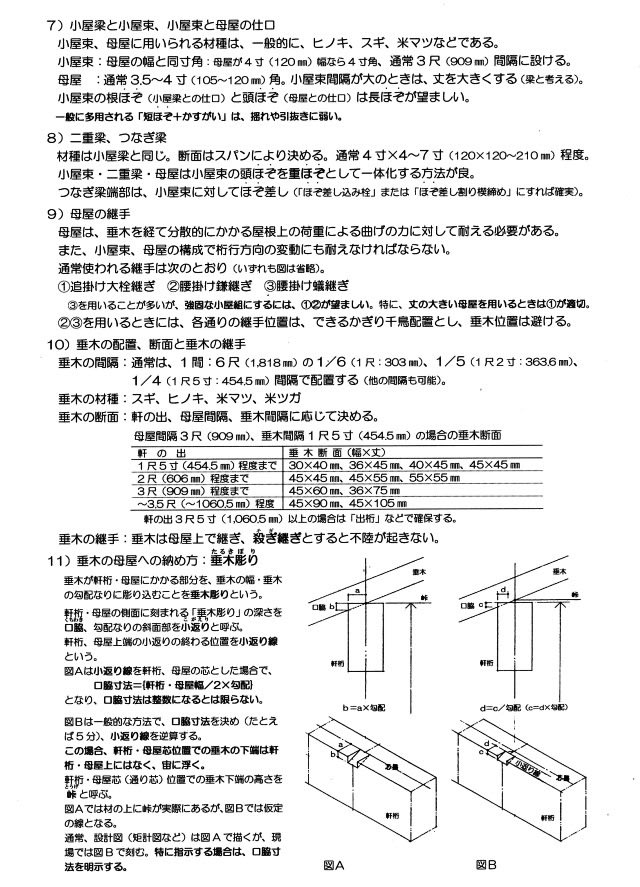

曖昧さの中に感じることが出来るのと同じように、内でもなければ外でもないという縁側に、

空間を仕切る意識が希薄な日本家屋空間独特の曖昧さの構造を見る、という文化論も語られる。

「縁側」、それは「中間領域」である、などという論がありました。

これは、「外部空間」という《概念》が言われだされた結果、対語として「内部空間」という《概念》が語られるようになり、「縁側」はそのどちらに属するか不分明な領域である、というところから派生した《概念》と言えばよいでしょう。

ただし、「外部空間」とは何を言うか、ちゃんとした定義は聞いたことがありません。

いろいろと語られた「外部空間」論(?)は、いわゆる「環境」:私の用語で言えば SURROUNDINGS :について語られるようになる契機になったことは確かですが、残念ながら、常に「結果についての論」でしかなかった、と私は考えています。

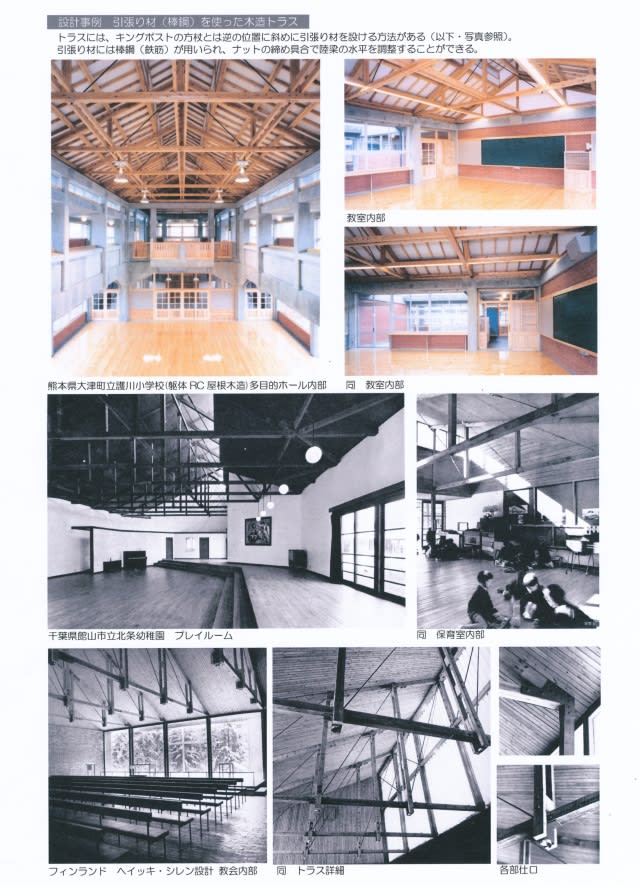

たとえば、清水寺の参詣道が微妙に曲がりくねるのは、

あたりの風景が「みえがくれ」することを意図している、

などという「解釈」がそれです。

このことについては、かなり前に、下記で書いてます。

道・・・どのように生まれるのか

つまり、目の前に存在する(人為によって生まれた)モノを、「見かけの形についてのみ語る論」に終始し、それがなぜ「そういう形になっているのか」、すなわち「形の謂れ」を問う視点が捨て去られてしまうおそれがあるからです。「人為」の「中味」についての考察が抜けてしまうのです。

「空間を仕切る意識が希薄な日本家屋空間独特の曖昧さ・・・」という冒頭に転載した WIKIPEDIA の「解説・文化論」も、その類の「代表格」と言ってよく、昔から(あるいは昔の)日本の家屋には、縁側が付きもので、空間の仕切りがなかった、かの如き理解が為されかねません。おそらく、寝殿造あるいは桂離宮などが「真の日本家屋だ」などという理解が念頭にあるのではないか、と思います。

和風の、という言い方には、片方に、洋風の、という語が隠れていますが、洋風という言い方は

いわゆる「近代化」以後の話と言ってよいでしょう。

しかし、日本の家屋に、古より縁側があったわけではありません。

よくCMなどで見かける茅葺の農家の陽のあたる縁側で、作業をしたり茶飲み話にふける光景。こういうのを見ると、農家には縁側があるものだ、あるいは、必ずあった、と思ってしまっても不思議ではありません。

しかし、農家:農業を営む人びとの住まいに、昔から縁側が付きものであったわけではないのです。

当初の農家は、きわめて閉鎖的、極端に言えば、開口は出入口しかなかったのです。

現存最古と言われている農家は、室町時代の建設と考えられている兵庫県の古井家や箱木家です(古井家は当初の位置に保存、箱木家は直ぐ近くの地への移築保存です)。

東日本では、茨城県の江戸時代中期建設の椎名家が現存最古とされ、現地で保存されています。

残念ながら、日本には、室町時代以前の住宅の遺構事例がありません。

日本の建築史学で、住まいの歴史に関心がもたれるようになったのは、

ほんの近年だからです(第二次大戦敗戦後と言って言い過ぎではないでしょう)。

もしももっと以前から歴史学が住まい関心があったのならば、室町以前の事例も保存されたはずです。

西欧の木造建築では、中世の事例がかなり遺されているようです。

これらの最古とされる事例は、復元考察の結果、建設当初はきわめて閉鎖的であり、縁側が設けられるのは、かなり後になってからのことが分っています。

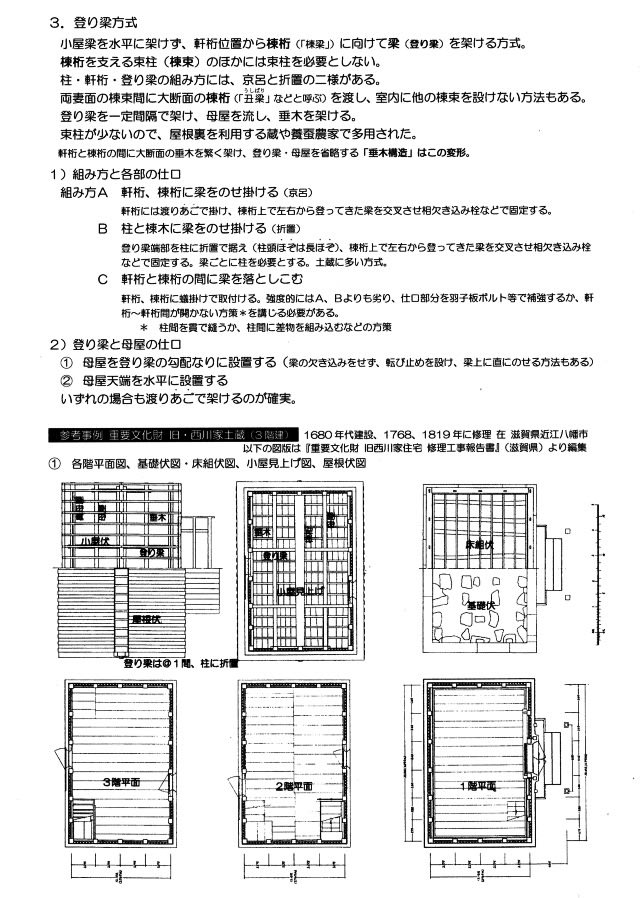

このことを、架構の視点で触れたのが、これもだいぶ前の下記の記事です。

「日本の建築技術の展開−24・・・・住まいの架構−その1」

しかし、閉鎖的であるのは、農家だけに限りません。

一般に、住まいは、「閉鎖的」であたりまえなのです。

これは、洋の東西を問わない、そして地域に拠らない、「住まいの原理」と言ってよいでしょう。

しかし、日本の貴族の住まい:いわゆる寝殿造などは全面開放ではないか、という疑問が生まれるかもしれません。

この点についても何度も触れたように思いますが、この「疑問」は、住まいをどのように理解するかに係っています。

いつの頃からか、建物を「物:モノ」として理解することが「常識」になってしまいました。したがって、「住まいをつくる」ことは、「住まいというモノ」をつくることであると「理解」し、そういう「理解」があたりまえだ、というようになってしまったのです。それゆえ「外部空間論」などという「論」が現れたのです。

「モノ」づくりに邁進する現代の建築家の思考もこの「理解」が根にあるはずです。

多分、彼らには「モノ」しか見えないのです。

しかし、ひるがえって考えて見ます。

自ら「住まい」をつくるとき、いったいどんな「モノ」をつくるでしょうか?何を考えて「モノ」をつくるでしょうか?

こういう問をたてても、ことによると、あんな風の「モノ」にしたい、和風がいい、イタリア風がいい・・・、などと考えるかもしれませんから、過酷な状態の場合を考えてみることにします。

たとえば、ホームレスになった場合、山中ではぐれてしまった場合(はぐれる、というのは、自分の現在位置が比定できない状態、人は常に、自らの現在位置を比定しながら生きている)、あるいは戦火に焼かれたとき・・・。要は、「原始的」状況に置かれたとき。

そのとき人は、先ず、何を考えるか。たとえば、いかにして一夜を過ごそうとするか。

眠くなったから、まわりを気にせず倒れて寝込む、などということは決してないはずです(酔っ払ったとき以外は・・・)。夜を過ごせると「思える」居場所を、先ず探すでしょう。

あるいは、たとえば、昨年の震災のとき、だだっ広い体育館に避難を余儀なくされた方がたが、自分の居場所をどのように確保しようとしたか、を思い出してもらってもよいでしょう。

そのような場合、人は、自らの一時的な居場所を、周辺から隔離することにより確保しようとするに違いありません。

避難所になった体育館では、居場所を段ボールなどで囲っていました。ホームレスの方がたが行なうのに似ています。その方がたは、天井まで囲います。これが住まいの原型である、と私は考えています。

つまり、住まいは、先ずもって、SURROUNDINGS の中に自らの居場所となり得る所を確保することである、と考えてよいのではないでしょうか。すなわち住まいの「空間」。

したがって、当初は、SURROUNDINGS の中で閉鎖的になるのです。そうすることで「安心」することができるからです。

寝殿造の場合、実は、SURROUNDINGS の中で、他と区画された壮大・広大な「囲まれた土地」にいわゆる「寝殿造の建物」が在った。貴族にとっての「住まい」は、その区画され囲まれた土地の中すべてであったのです。

このことは、以下で触れています。

「

分解すれば、ものごとが分るのか・・・・中国西域の住居から」

この西域の住居を観て、このような私の考えは「確信」に変りました。

この記事で触れているように、農家に縁側が現れるのは、農業を営む方がたが「屋敷」を構えることができるようになってはじめて、寝殿造をつくった貴族と同様の「心境」になり得たと考えてよいのです。

そうなるまでの時間は測り知れないものがあったと思われます。

この点についても、くどいほど何度も書いてきました。

2010年10月1日の「

建物をつくるとは、どういうことか−1」からの16回のシリーズは、いわば、その「まとめ」です。

では、縁側は、新たに「付加」された部分だったのでしょうか。

否です。先の「日本の建築技術の展開−24」で触れた「住まいの架構」がそれを可能にしたのです。

「付加する」ことで縁側をつくるようになるのは、おそらく近世になってからのことだと思います。

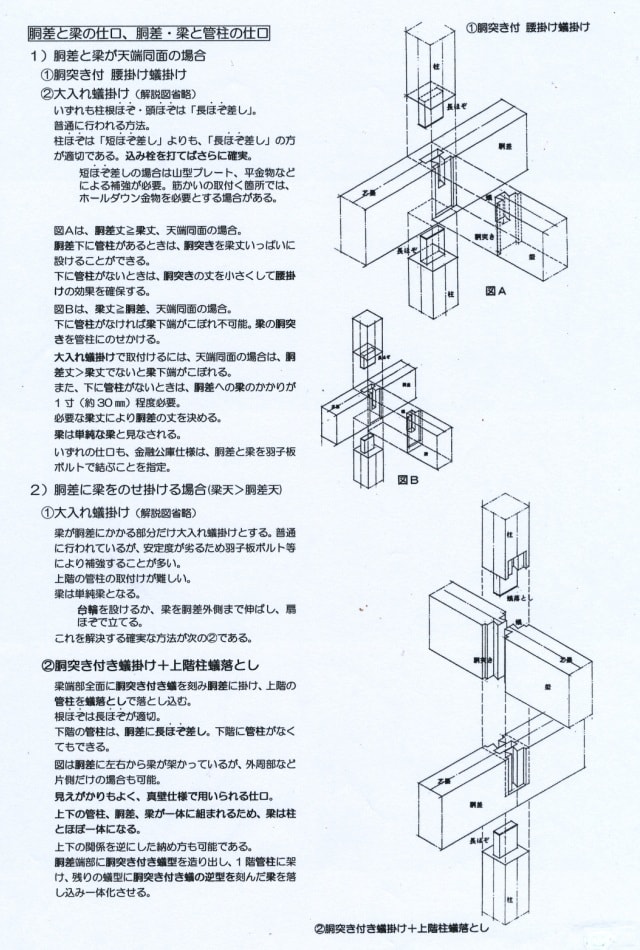

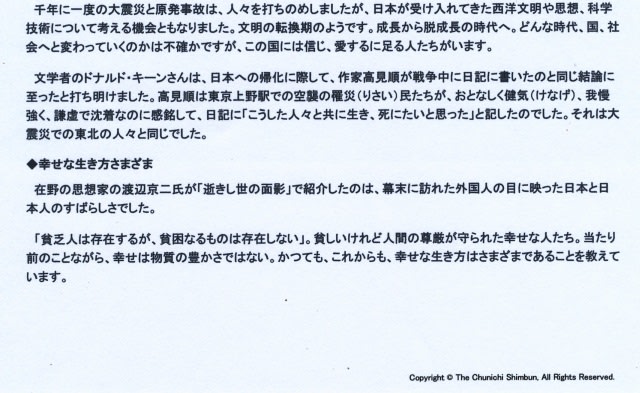

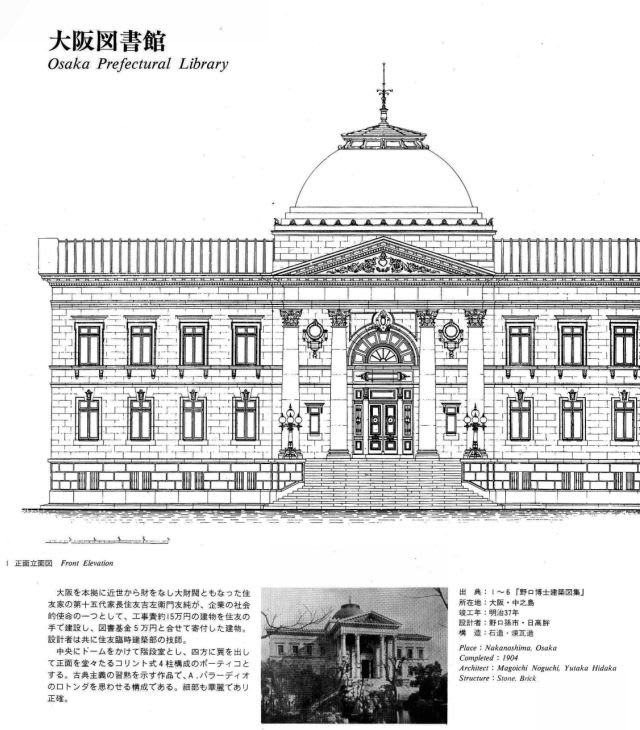

下に、以前に載せた古井家の架構模型と間取りの変遷図を再掲します(2010年2月13日記事)。

![]()

![]()

「古井家」の建設時からの間取りの変遷。

図中の青の●印は板戸、○は紙張り障子、□は襖です。

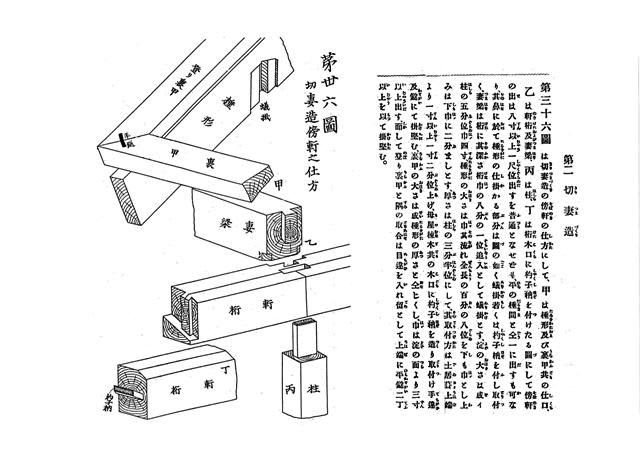

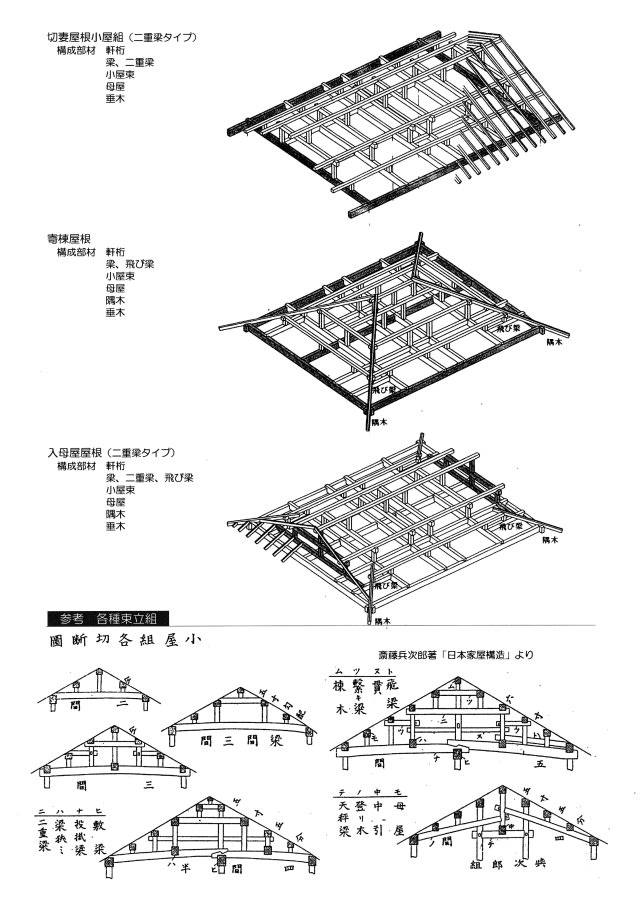

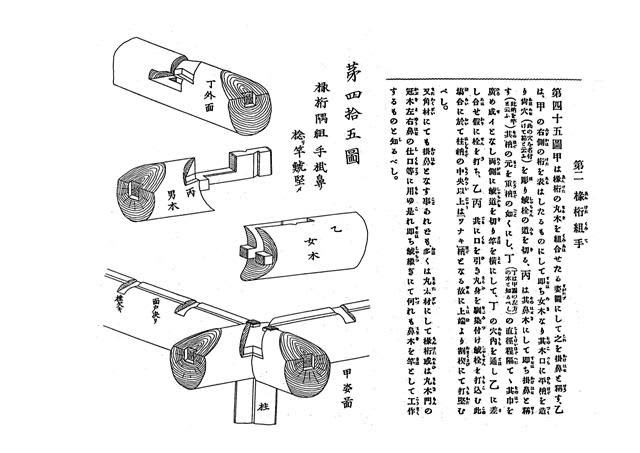

古井家は、古代の架構法、上屋の四周に下屋をまわす架構法を採っています。

寝殿造や寺院では、上屋・下屋ではなく身舎(もや)・庇 or 廂(ひさし)と言いますが、基本は同じです。

寝殿造では、下屋(庇・廂)を何重にも設ける例があり、その場合、孫庇などと呼んでいます。

このあたりについては、下記をご覧ください。

「

日本の建築技術の展開−2」

「

日本の建築技術の展開−2の補足」

この記事でも書きましたが、下屋(庇・廂)は、本来、上屋だけでは不足する面積:空間容積を拡大するために採られてきた方法ですが、おそらく、永年のうちに、下屋(庇・廂)は架構を安定させるのに有効であることに気付いたのではないでしょうか。いわば控柱の役を果たしてくれるからです。これは、西欧でも同様で、(木造の)教会建築は、その代表的な例です。

古井家の場合、梁行では、中間に柱が1本立っています。原初的な家屋では、両脇の2本の柱:上屋柱が梁を支えていて、中間には柱はないのが普通です。

柱を1本立てることで面積:空間容積を増やすことはできたわけですが、それでいてなお下屋が付けられ、しかも、下屋の幅が僅か3尺程度であることからみて、これは架構の安定のためと考えてよいのではないでしょうか。

ただ、下屋を設けると、当初平面図で明らかなように、おもて、なんど、ちゃのまには、壁際に上屋の柱が林立します。どまにもあります。

これらの柱が「なければいいのに」と思った場面がたびたびあったに違いありません。

住み手が数代経過し、江戸の時代に入ると、邪魔な柱を取除く工夫が施されます。

その工夫:方法については下記をご覧ください。

「

日本の建築技術の展開−25」

図の?で、おもてとどまの上屋柱がなくなっていることが分ります。

当初のおもては、ざしきとおもてに建具で分けられています。

このことは、住まいは、諸室の足し算でつくられるのではないこと、

住まいづくりは、先ず一つの空間を確保することから始まる、ということ、

その一つの空間を分割して諸室が生まれるのだ、という「真理」を語っています。

当然、最初の空間の大きさ次第で、分割して生まれる諸室は異なってきます。

この改造にあたって、ざしきとおもての南側に、濡れ縁が設けられていることに注目してください。

ざしきとおもての南側の開口は、狭く、建具は板戸です。

しかし、建設当初に比べると、ここから外へ出てもいい、あるいは、ここから中が見えてもいい、という「意志」があるように思えます。

おそらく、この時代には、当初の建屋の中にだけ「我が領域を確保する」という意識が薄れていたのではないでしょうか。建屋周辺も、我が家の「うち」と認めることができたのです。

「うち」と「そと」という語の意味は、きわめて「深遠」です。

いかなるとき、「うち」と言うでしょうか。たとえば「うちの会社」の「うち」とは何か。

ある国語学者は、「うち」とは、第一人称で語れる範囲・領域のこと、と解説しています。

簡単に言うと、第一人称で語れる人ならば、住まいの奥深く呼び入れる、

住まいの中で共に居られるのは、第一人称で語り合うことのできる人だけなのです。

第二人称の方は、どま、玄関まで、第三人称で呼ばれる方がたは、玄関前まで、ときには門前払い。

しかし、つくられたのは濡れ縁。縁側ではありません。

さらに時が過ぎると、濡れ縁はざしきの前だけになり、おもての南側にえんが現われます。

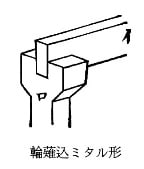

そして、このえんは、下屋の部分に相当します。

狭い下屋の部分に新たな「意味」を見つけた、と言えるかもしれません。

このえんは、濡れ縁とは違って、夜になると、雨戸を閉めることで、それ以前の様相、つまり、かつての囲いの中に戻ります。

夜は、自らの領域の確保にとって、いちばん不安な時間。昼間は、周辺をも「うち」と見なすようになっても、夜はそうはゆかない。雨戸がそれを「解決」してくれたのです。

このように、縁側は、雨戸の発明とともに、元から在る空間の中に、設けられるようになった、と考えられます。

雨戸については、日本における「建具」の歴史をあらためて考えなければなりません。

それについては、別途、触れることにします。

四周すべてが開放されている寝殿造では、夜昼問わず一日中全面開放であったわけではないようです。要所、特に身舎:上屋にあたる部分は、夜間、蔀戸で囲われたのです。朝夕のその開け立ては大変な作業だったでしょう。

寝殿造の流れを受け継いだ書院造では、広縁にその名残りが見られますが、この場所も農家と同じく下屋:廂の部分にあたります。

書院造の初期の姿と考えられる方丈の建屋を観ると分りますが、どれも四周に下屋:廂が回っており、その南面が広縁になっています。

ただ、この広縁は、外部に面して建具はありません。夜間、上屋:身舎の部分にのみ、板戸:舞良戸(まいらど)で閉じられます。

この事例は、下記をご覧ください。

「

日本の建築技術の展開−17」

「

建物づくりと寸法−1」

書院造は、玄関:入口から奥に向って徐々に畏まってくるつくりになっていますが(最奥は上段)、これは、上下関係を強く意識する武家に好まれ、武家の住まいに、その方式が受け継がれます。

これは、武家の中の上層階級だけではなく、すべてに好まれたようです。

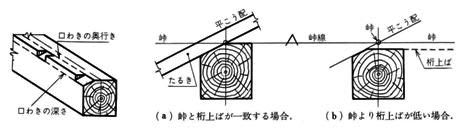

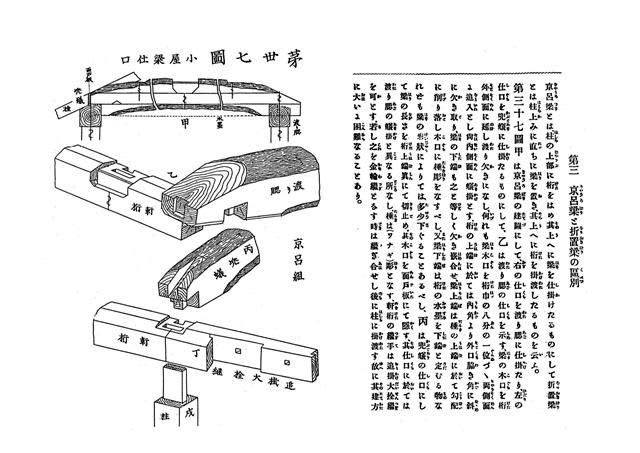

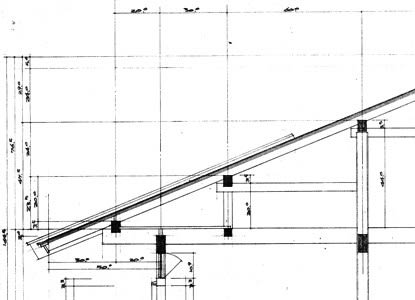

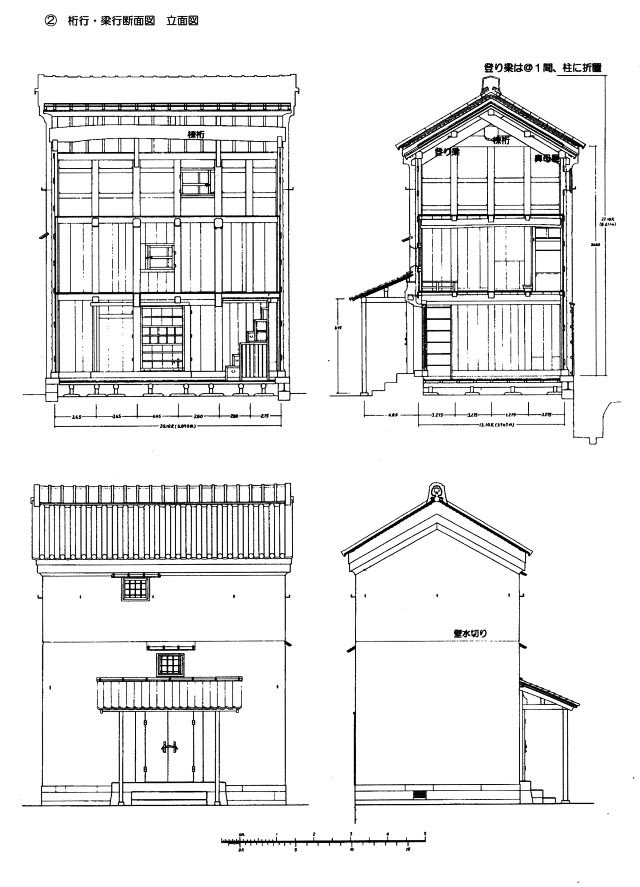

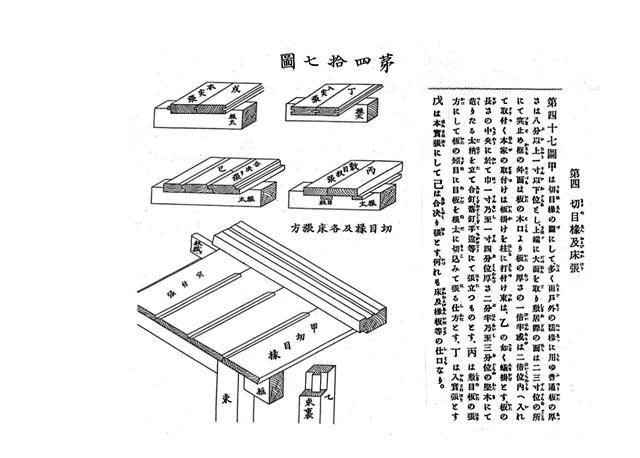

下は、普通の武家:侍の屋敷と旗本の屋敷、そして大名の江戸屋敷の平面図です。いずれも「日本建築史図集」(彰国社)からの転載です。

![]()

![]()

![]()

侍屋敷の南面に縁がまわっています。柱がありますから、屋根の下と考えてよいでしょう。広縁の系譜と言えるでしょう。

この縁は、夜間も開放されています。閉じられるのは、縁の内側です。

旗本の住まいの南と西面にも縁がまわっていますが、この場合は外周に雨戸が設けられています。

この図では、東側にも縁がありますが、ここには雨戸はないようです。

雨戸を設けることは、旗本であっても、容易なことではなかったのでしょう。

大名の屋敷では、すべての縁に建具の表記がありますが、それがどういう様子であるのかは、この図では分りません。一番南側の縁は、戸袋があるので雨戸と分ります。

この3例については、断面図がないので縁側部分が架構の上でどのようになっているかは分りませんが、推測すると、下屋部分につくられているのではなく、いわば、縁側のために付加されているのではないか、と思われます。

縁側という場所が、一つの独立した要素、あるいは「形式」となった、と考えてもよいのではないでしょうか。それは、かつて、軒下の組物や、あるいは長押が、本来の役割を失って、ただ形式・様式として遺ったのと似ているのかもしれません。

こう考えるのは、武家の住まいで、農家の縁先と同じような「光景」が展開したとは思えないからです。

これはまったくの私見ですが、

近世までは、架構と空間は緊密な関係のもとにあったのに対し、

近世も終盤に近づくと、そして明治になると更に、架構と関係なく空間をつくるように変ってきた、

つまり、先ずはじめに「形」(あるいは形式、様式)があり、架構はその「形」をつくるためにあるのだ、と考えるようになってきた、ように思えます。「技術」が、それを可能にするような段階に至っていたからかもしれません。

これは、紹介中の「日本家屋構造」の構成が、架構全体を観ることからではなく、各部分の解説・説明から始める、という叙述になっていること、簡単に言えば、部分の足し算で語っていること、にも私はその気配を感じています。

一言で言えば、古代から近世まで、人びとにとって、架構=空間であった。しかし、技術が進展した結果、空間>架構、架構は空間に従う、という傾向・志向が出てきた、そして、その挙句の果てが、近・現代の建築の世界なのだ、と私は考えています。

建物づくりは、先ず、架構=空間出なければウソだ、架構がいいかげんな空間はウソだということです。

なぜなら、空間>架構、架構は空間に従うと考え出したとたん、「形の謂れ」が無節操になってしまうからです。

その空間の存在の根拠について考えることもせず、まったくの「思いつき」で済ましてしまうようになるからです。

空間>架構、架構は空間に従うという「思考」があたりまえになってしまったとき、「

理解不能」な建築家たちが横行するようになったのではないでしょうか。