復刻・「筑波通信」―11 水田の風景・・・・・ものの見えかた 「筑波通信」1982年6月 刊 の復刻

〇水田の風景・・・、それは驚異的である

筑波の近在では、四月末から五月初めにかけての連休の前後が田植えの季節である。水の張られた田んぼが、少し大げさに言えば、はてしなく延々と拡がっている。

その昔、私が子どもの頃、田植え時には田んぼという田んぼは、これも大げさに言えば、人で埋っていたものだ。しかし今は、田植え機があっという間に済ましてしまう。人の手に拠っていたとき、苗は実に見事な平行直線をなして植えられていたものだが、機械になってからは、ぎくしゃくした並行線が描かれるようになった。機械の走った軌跡なのである。こんな不揃いでもいいのなら、糸を張って一直線に植えていたあの努力は何であったのかと思わずにはいられない。辺りを見回しても、人影はあちらに二人、こちらに三人・・・といった具合にまばらにしか見当たらない。昔の活気あふれる田植えどきを見知っている者の目には、噓のような、何か気の抜けた「これで大丈夫なのかな」という不安感さえ湧いてくる、そんな光景である。

中国の畑作地帯で、これも大げさに言えば地面が見えなくなるほど人が群がって土地を耕していた姿、これで農業が機械化されたらこの人たちはどうなるのかと考えた、そんな光景が対比的に私の頭をよぎっては消えた。だから、ほとんど人影の見えない、目の前の水平面の連続は、なお一層広々と見えたのである。

水の張られた水田を見ていつも思うのは、およそ人間のやってきたことのなかで、この水田開発ぐらい凄いこと、驚異的なことはないのではないか、ということだ。

この田んぼの水平面は、天然自然の海原や湖水ではない、まったくの人工の水平面なのだ。しかも、ただの水平面ではない。ただの水平面なら穴を掘って水を溜めれば直ぐできる。水田は、しかし、そんな生易しいものではない。先に水平面の連続と書いたが、それは、言わば無数に近い異なった水平面で構成されているのである。

それぞれの面が一定の水深を保ちつつ、水上から水下へと微妙な段差で隣り合う。水は、幅広い水面を成しながら、僅かな落差の《ひな壇》形の滝を落ちつつ、時間をかけて流れてゆく。落差は、勾配千分の一などざらである。建物などの排水の場合のそれは、どんなに緩くても百五十分の一程度なのだから、水田の勾配の緩さが、いかに驚異的であるか!!しかも、水田をゆっくりと流れ下ってきた水の末端は、現在のような排水ポンプのなかった時代には、自然流下で下の河川すじに戻らなければならなかった。大規模住宅団地の土地造成で排水計画をたてたところ、どうやっても末端で排水ポンプでくみ上げることになってしまうのに、ふと、隣り合う水田を見たところ、そこでは当たり前のように自然流下にまかせており、あらためて水田造成技術の卓越さに舌を巻いたという話を聞いたことがあるが、ことほどさようにこれはそんなに簡単なことではない。

つまり、自然流下にまかせ延々と続く水田風景は、単にのどかな風景として見て済ましてしまうにはまことに畏れ多い、人びとが古来為してきた一大偉業なのである。驚異的なのである。

もっとも、私たちが今目にする水田は、ほとんどが、元もとは自然流下によって開かれたものを、農業の近代化により《改善・改良》を施した水田である。水源となる河川は排水を容易にするため深く掘り下げられ、給水はポンプで汲み上げることになる。これにより深田も改良される。しかし、掘り下げられた河川は全長の高低差のつじつまが合わなくなり、ところどころで排水ポンプが必要になる。

このような《近代化》により、今まで考え及びもしなかったようなところにも水田をつくれるようになり、丘のてっぺんに田んぼがあっても珍しくもないし、山林の一部が伐採されて突然田んぼが出現したりもする。昔の田んぼを知っている者の目には、こういう風景は違和感を抱かせるに十分である。

しかし、この違和感は、単に私の既製の田んぼ観と比べての違和感ではなく、よくもここまで機械に頼れるものだ、もしも台風による停電で機械がストップしたらどうするのだ?という思いも抱かせるような、つまり機械に対する絶大な信頼に対しての違和感でもある。

〇水田風景、その成り立ちの経緯

このような機械力による近代農法が水田の拡大・整備を、それなりに進めたことは確かではあるが、しかし、その基になっている私たちが「田んぼ」ということばでイメージする広々とした水田地帯の風景自体も、その成立の時期はそんなに旧いものではない。

たとえば、関東平野の中央部:利根川の南(埼玉県の北部にあたるが)その一帯に拡がる見事な一面の水田風景、背後には村々の杜が島のようにぽっかりと浮いている、こういう典型的ともいえる農村の風景:これはほとんど、高々三百年、徳川の世になってから徐々に開かれ出来上がってきたのである。水を引き、その自然流下にまかせた広く延々と続く水田開発という一大農業土木工事が営々として行われてきたのだ。

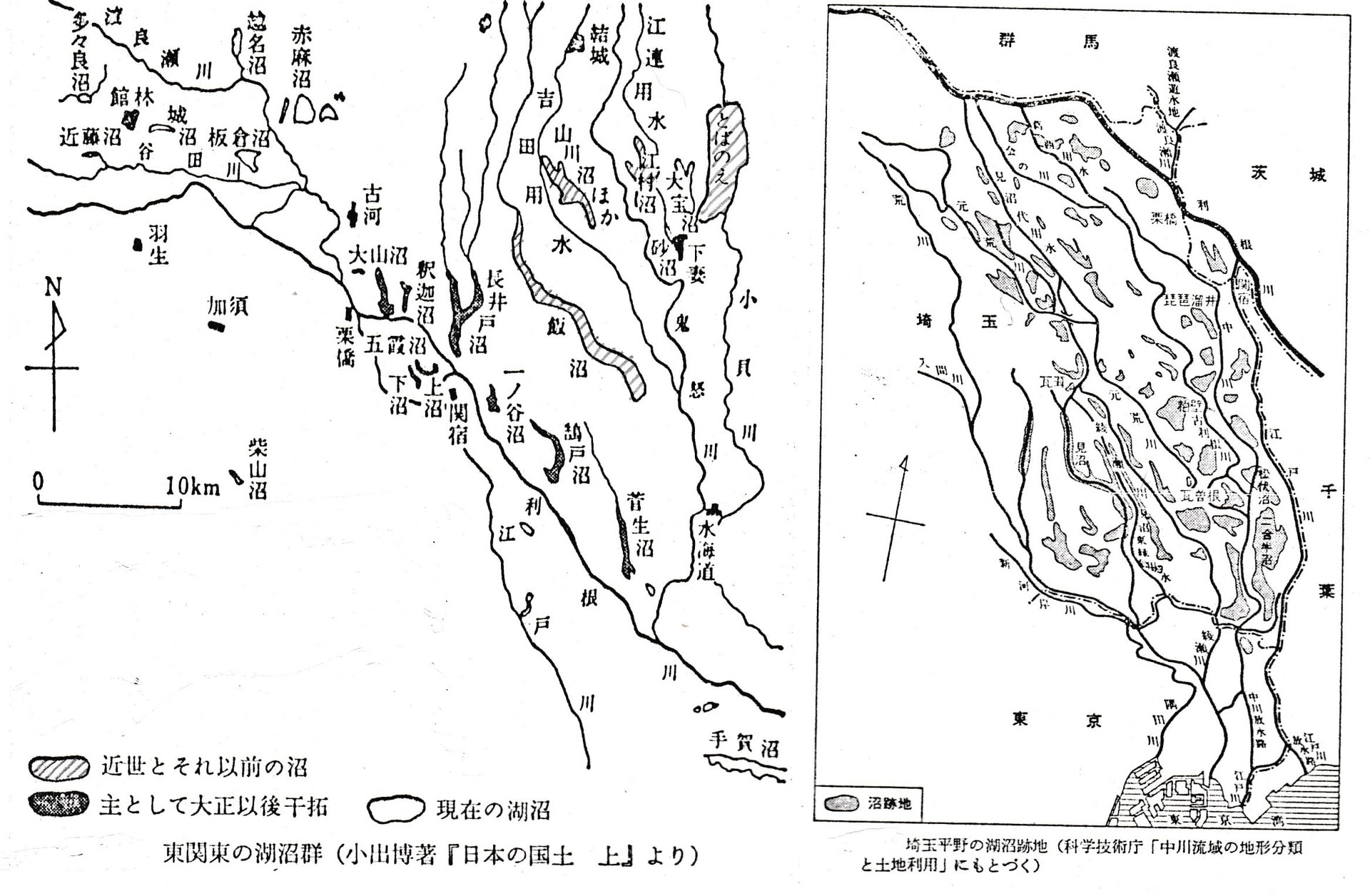

しかし、かくも見事になったのは:全面的に埋め尽くされるようになったのは:むしろ最近ということばの範囲にはいる時期のことだとみてよく、明治期には未だあちらこちらに手の付けられない湿地帯:池沼が数多く残っていた(下図参照)。

初期の機械による排水は、このような湿地帯の解消のために為されたのである。各地の排水機場のそばには、その地の水との闘いの経緯を記した石碑を見かける。それは、単なる排水機場の竣工記念ではなく、その地で為されてきた農民の苦労の積み重ね:営農の記録と見た方がよいだろう。

明治以来数度にわたり編集しなおされた国土地理院の地図(当初は陸軍参謀本部作成)を年代順に見比べてみても、そこに、人びとの努力の様態:営為の変遷を如実に読み取ることができる。

「日本図誌体系」など、このような見かたで「時代ごとの地図」を編集した図書資料もある。

つまり、今私たちが目にする水田風景が成り立つ少し前に、しばらくの間、あちらこちらに湖沼を残したままの状態、すなわち幾たびか水田化を図りつつも一進一退を余儀なくさせられていた時期が続いたのである。

これを、単に、技術がなかったからだと見るのは簡単な話である。

しかし、技術というのは、やみくもに天から降ってくるものではない。

技術というのは、問題の解決のために編み出されるものだ。問題意識の高まりが、新しい技術を生み出す下地となる。問題意識のない場面では新しい技術は生まれないのだ。

だから、この時期は、それなりの問題は抱えていても、それを解決する技術を思いつかない時期であった、と見るのが妥当な見かたではあるまいか。

彼らには、排水すればよいのだということはよく分っていたのだが、高きから低きへ流れるという水の《原理》を覆す効率的な方策を見つけられなかっただけなのだ。排水ポンプという機械の導入によって、彼らの問題意識の高まりを抑えていた堰が切れ、あっという間に低湿地の水田化が進んだのである。

私たちは、とかく。技術が先ずあって、それを如何に利用するか、という段階へ進む、という発想を採りがちだが、当然ながら、これは誤りである。

「技術の意味」を本当に知ろうとするならば、その「時々の問題」とその「問題意識」がどのように高まり、どのように解決されていったか、その「過程」をこそ見なければならないだろう。「技術の利用」は、それを「利用」しようとする側に、「解決すべき問題」が「確として存在していることが前提」なのである。残念ながら、現在は、多くの場合、それが逆転しているのではなかろうか。

もしも、今私たちが更地の関東平野を目の前にして、その水田化を目指そうとしたとき、私たちはどうするだろうか?

おそらく、私たちは既にいろいろな水田づくりについての《知識》を持っているから、それらの知識を総動員して、低湿地の解消:乾地化から手を付ける、あるいは手は付けなくても、そのことを念頭に置いて事を進めるだろう。

更地としての関東平野には、もともと自然現象としての低湿地が各所に散在している(前掲の地図参照)。

今の私たちならば、平野全体を見回して、低・高のつじつまを考慮に入れ、低地から高地へと攻め上ってゆく方策を採るだろう。最低の地は東京湾の海面にほかならず、そこを基準面にして上へ上へと考えてゆくのが《容易》だからである。

しかし、この平野で実際に行われてきたのは、これとは全く逆に、高地から低地へと攻めてきたのである。しかも、高地から低地へ、そして次の低地へと、順次、その都度、その局面でのつじつまだけを考えて攻めてきたから、低地がより低地になればなるほどつじつま合せが苦しくなるのは当然。最終的には既存の天然自然の湿地帯に行き着き、そこで足踏みしてしまうか、あるいは、その自然の湿地帯をさらに拡げて一層始末に負えない湿地帯にしてしまったのである。江戸期末~明治初め頃の関東平野は、多分、こういう様態を呈していただろう。当時まで考えつくされた技術では、そこまでだった、と言ってよい。それまでの比較的順調な水田面積の増加は足踏み状態になり、そのような状況は、初期的な機械の導入までのしばらくの間続くのである。

〇なにが合理的か

先に述べた今の私たちが為すであろうやりかたに比べたら、現実に為されたことは、たしかに極めて非合理的ではある。しかしそれを非合理と切って捨てるのは容易なことだ。だが、そう思うのは、むしろ根本的に誤りと言ってよいだろう。結果論に過ぎないからだ。結果を云々することぐらい楽なことはないからだ。

実際にこの平野の開拓に関ってきた人びとは、合理的ではなかったのだろうか?

今の私たちなら為すであろうことをもって「合理的」と見なすのならば、確かに彼らは合理的ではない。

しかし、私たちにとって「合理的」なやりかたとは、あくまでも私たちにとってしか意味がないということを忘れてはならないだろう。

彼らもまた、彼らにとって合理的なやり方を為してきたという意味で合理的であったのだし、ことによると、今の私たちよりも数等合理的であったのかもしれないのだ。

彼らは、今私たちが機械に頼って水の流れの原理に逆らってまでして(自然の良田を一方で休耕田と称して荒地に変えながら)開田をしている様を見たら、何という無茶な非合理なことを・・と言うに違いない。

この状況について、中公新書 小出博 著「利根川と淀川」に、以下のように述べられている。

・・・・研究者は近代合理主義と経済合理主義を強く押し出して、解釈しがちになる。しかし、河川開発は、時に思わぬ猛威をふるう自然現象に対する人間の挑戦である。とくに江戸時代の自然河川に相対したとき、いわゆる近代科学を足場とする近代合理主義で理解できない部分が非常に多い。・・・

では、関東平野の開田にあたり、なぜ低地から高地へではなく高地から低地へと下りてくる方策が採られたのであろうか。おそらく、その理由は簡単な話なのだ。人は、《その時》抱いている「目的」を達成するために、《その時の状況》に於いて最も良い結果を生むだろうと予測され、なおかつその状況下で最も容易なやりかたを採ろうとするからである。この《原理》は、今の私たちにもあてはまるはずだ。

稲を栽培することに拠って生きることを見つけた人たちがいたとする。実際、縄文時代後期には、そういう人たちが居たのである。彼らは、初めに稲作について詳しく研究・学習をし尽くした上で、しかるべき土地:水田を造成し・・・、しかる後に稲作にとりかかったのだろうか。

今の私たちならそうするかもしれないが、彼らはそんな気長なことはしなかった。最も手っ取り早く、既存の自然地形の中に適当な場所を探し出した。深すぎもせず浅すぎもせず、洪水でもすぐに流されることもない、ほんの水たまり程度の湿地帯:「ぬた」「のた」「やち」「うだ」などと呼ばれるちょっとした湧き水や小川の傍、そういう猫の額ほどの谷状の場所をそのまま、手を加えずに利用することから始めたのである。

そういう所を捜しまわっては、《住めるところ》に人は定住しだした。なぜなら、彼らにはそれで十分だったからである。人びとに拠る開田という壮大なドラマはそういう場所から始まったのだ。

人びとが定着し、人口が増えると、水田も増やさねばならない。そこで人びとは、かつて彼らが自然地形のなかに探し求めていた土地と同じような状況の土地を「造りだす」ことを覚え、同時にそのための技術をも覚え、かつての自然田に続く下流へと徐々に平野へ向けて下りだす。つまり、自然利水の段階から、人びとの目的の変化に応じて、次ぎ次ぎに利水の技術が生み出される段階へと変っていったのである。これは関東平野だけではなく、どこの平野でも同様の毛化を見ることができる。つまり、人びとが最初に定住するようになるのは、平野を取り囲む山々の縁(へり)の部分だったということになる。それは、(当時の)人びとにとってきわめて「合理的な」営みであった。だから、今でこそ、人びとは平野の最低地部に集中しているけれども、古代から中世にかけては平野の縁の部分、主に、現在の県名で言えば埼玉県西部、群馬・栃木県の北部が栄えていたのである。ここで触れてきたことは、(遺跡)地図上で、初期の稲作いそんで暮した人びとの住居・村跡、水田の条里制遺構、古墳、国府の所在地、東山道の道すじ、有力荘園の所在地、古代豪族の拠点の地、あるいは中・近世の村の位置・・・などの分布状況、その性向を確かめることに拠って自ずと明らかになる。遺構・遺跡は人が何かを考え、何かを為した、その名残りだからである。下図は、関東平野の古墳の分布地図である。

このあたりの状況について、先に引用した専門研究者 小出 博 氏の著書「利根川と淀川」(中公新書)に明快な解説があるので、当該箇所を以下に抜粋する。

・・・・・・(鎌倉時代、埼玉平野の)古利根川筋、中川筋の湖沼・沼沢地帯に大規模な開発工事を行うことは、たとえ鎌倉幕府の強い 権力を背景とし、関東武士団が・・・・・多くの農民層の労役を駆使したとしても、技術的に不可能であったと思われる。

技術的にという意味は、当時この低地を乱流する利根川、渡良瀬川、荒川を治めることがむずかしいため、開発ができなかったということではない。この考えはいかにももっともらしく、良識的である。

しかしわが国水田の開発経過をみると、治水が利水に先行して行われた場合はほとんどなく、治水を前提としなければ水田開発ができない場所はごく限られ、河畔の局部にわずかに分布するにすぎない。農民による水田開発がある程度すすんだ段階で、はじめて治水が取り上げられ、生産の場の安定と整備の役割を果すというのが普通であった。

この意味で、利水は常に治水に先行する。従ってこの場合、問題は利水(水田化)のむずかしさにあったといわなくてはならない。

湖沼・沼沢の開発は、技術的に非常にむずかしい多くの問題をもっている。まず湖沼・沼沢の排水をどうするか、排水に必然的に伴う用水の確保は可能か、ということは開発に当って直面する重要な課題である。その解決は、当時まだ経験的に知られていなかっただろうし、ことに水田農業ですすんだ技術をもつ西南日本で(も、そういう場面はほとんどないから)ほとんど経験のないことである。従って広大な湖沼・沼沢に(対してその水田化へ向けて)不快関心をもったとしても、ただちに大開発をすすめることはできなかったにちがいない。湖沼・沼沢を取り囲む自然堤防に居を構え、地先を部分的に排水して低湿田とし、可能な場合にかき上げの囲堤を設け、不安定な水田を開くことがせいいっぱいで、先ず農民の発想でこれが行われたのではなかろうか。・・・・・・

〇風景の見えかた

都会の雑踏を逃れ、いわゆる《田舎》に出向いたとき、目の前に拡がる山々や川や湖沼や森、林そして田園・・・の風景。

そのような風景を、最近の私たちは、単に、《映像としての風景》=《景観》としてしか見ないようになっているのではなかろうか。目の前にする風景の「背景」と「奥行きの深さ」について想いをめぐらす、そういう見かたをしなくなってしまった・・・。

人と大地の係わりだとか風土と人間の関係などについては、確かにあちらこちらで語られてはいるけれども、その多くは観念的でリアリティを欠いているように思う。

「水田」という語を見たり聞いたりした瞬間から、《稲を植えるために仕立てた土地のこと・・》などという辞書的解説が頭に浮び、「それは人間がつくりあげたのだという事実」については思い及ばない。

そこで見えているのは、まさに《映像としての風景》に過ぎず、それと人間一般とをただ突き合わせたところで、人と大地、風土と人間の係わりが分る道理もないにもかかわらず、相変らずそのような見かたが大手を振ってまかり通っている。

稲を植えるために「仕立てた」のは、その稲に拠ってその地で生きてゆかなければならなかった人びとであった、という理解・認識が失われてしまっているのだ。

私がこの「事実」を身にしみて「知った」のは、というより、理解のいとぐちが私に見えてきたのは、筑波に移り住んで、実際にそういう風景の一画に身を置くようになってからのことだった。遅すぎたなぁと何度思ったかしれない。こういう見かたがあるのだ、大事なのだ、ということを、その時まで、学んでいなかったのだ・・・。

もしも、こういう見かた:単に映像としての風景としてのみ見て終るのではなく、その背景にまで思いを至らしめて見ようとする習慣が当たり前になっていたならば、畑や山林一つをとっても、単に〇〇が栽培されている畑、〇〇の林という扱いで済ますのではなく、これはあの村の、そしてこれはこの村の人びとが営んでいる畑・山林である、あるいは、それが今のような姿になるまでにはかく「かくしかじかの過程があったに違いない・・・」、とといった、それこそまさに「人と風土との関り」がはっきりと目に見えてくるだろう。

そして、そうであったならば、仮に、そこを貫いて新しい道を通さなければならないというような場面にぶつかったときでも、いいかげんなことはできない・・・、という「正当なためらい」が心に湧き上がってくるはずだ。

先日、自転車で散歩に出た。かねてから土浦市の自然保護団体が保存を訴えている宍塚(ししづか)大池を見に行ってみようと思い立ったのだ。このあたりは霞ヶ浦に続く低地が拡がっているのだが、そこだけ小高い丘陵が続いていて、その丘陵の中の谷地の一つである。

舗装された道を行くのは面白くないので、集落の点在するこの丘陵を縫って自転車を走らせた。微妙に襞(ひだ)が入り組んでいるから道は激しく登ったり下ったりする。それとともに、林があり、田んぼがあり、また林があり、畑が拡がる・・・といった風景が次ぎ次ぎに展開する。そのような山林の中で、草で覆われて辛うじて道らしいとしか思えない畦道風の道が交叉しているところに出た。どちらに行こうか思案していたところ、なんとその草陰に道しるべ、しかも石の道しるべが立っている。宍塚へ〇丁、古来(ふるく)へ〇丁、吉瀬(きせ)へ〇丁、上室(うえのむろ)へ〇丁とあった。いずれも集落名である。明治の町村合併以前は、村名であった。

今私の目の前に続いている道は、ほんの少し前まで、これらの集落を結んでいた主要な道だったのだ。村を訪れる人たちは、皆この道を歩いた。その人たちのための道しるべ。

あらためて、この丘陵地がこの地域においてもつ意味、集落の立地要件、道とは何か、・・・こういったことが実感をもって見えてきた。

現代の主要道は、自動車の都合のためだろうか平坦な低地の真ん中を通る。そこを走るバスの中からこの丘陵を眺めていて、いったいどれだけの人が、かつてこの地域の主要な街道があの丘陵の上を通っていたなどと思うだろうか?今も昔も変りなく、道はこの平坦なところを走っていたと思うだろうし、またそう思っても不思議ではない。

道しるべに従って藪をこいで走ると、右手に静まり返った水面が見えてきた。まわりは繁った森に囲まれ、木々の枝が水面に被さっている。季節には渡り鳥が群れていると聞いていたがもっともだ。

これはそのまま「公園」になる、と思った。しかし、そう思った次の瞬間、ある種の違和感とでもいうべき思いが私のなかに湧いてきた。「公園」?「公園って何だ?」私に「そのまま公園になる」と思わせたのは、いったい何か?

子の近在に暮してきた人たちは、「ここは公園になる」などと思うだろうか?そうは思わないだろう。しょうもない沼地、むしろそんな風に見るのでは、見てきたのではなかろうか。私の見かたは、こういう景観:映像としての風景は公園のものだ、という見かたが、当たり前のものとして私の中に在ったからではないか。それは、私の勝手な思い込みに過ぎない・・・。これは間違いだ。

一つの映像としての風景が、見る人の見かたに拠って異なる。それが当たり前だ。この池を、しょうもない沼地と見るであろう今の農民の見かたも、それは今の見かたであって、古代の農民なら、もってこいの田だ(田になる所だ)、と見たかもしれないのである。

ものごとを「一つの見かた」で一律に処理することがどんなに危険なことか!都会人、都会に育ち、慣れてしまった私たちは、これまでどんなに多くの「見間違い」を押し付けてきたことか・・・。

この池を目の前にして私の頭の中に去来したこと、思い至ったこと、それは私にとって久しぶりの衝撃的なできごとだった。

帰りはバス道路を行こうと思い、往路と逆に谷地沿いに走りだした。谷地に沿って、今では滅多に見られなくなった昔ながらの不整形の田んぼが続いていた。傍に苗代があり、田植えの準備が始まっていた。ふと見ると苗代の端に向かい合わせに二本の太めの竹が突き刺してあり、その先に黒いものがぶら下がっている。何だろうか?近くに寄ってみた。カラスの死骸であった。鳥避けなのだった。多分、近代以前から代々引き継がれてきた方策なのだ。近代は突如として近代という形を成して私たちの目の前に現れたのではなく、常に前代の人びとの営みを引きずっている、ゆえに近代以前が今・現在と共存することが在ってもおかしくない、そのことをこのカラスは教えてくれたのである。

〇「知ること」「分ること」「ためらうこと」

先に、「・・・・そこを走るバスの中からこの丘陵を眺めていて、いったいどれだけの人が、かつてこの地域の主要な街道があの丘陵の上を通っていたなどと思うだろうか?今も昔も変りなく、道はこの平坦なところを走っていたと思うだろうし、またそう思っても不思議ではない。・・・」と書いた。それで当たり前なのだ。今の日常の生活は今の現実との対応で明け暮れるのだから、それで当たり前なのであり、それは都会からの移住者にとっても、代々この地に住んできた人にとっても、《現象としては同じ》だろう。昔はどうだったか、などとも思いはしまい。しかし、同じだというのはあくまでも《現象として》なのだ。新規の移住者は単純に知らないからそう思うのであり、代々この地に住んできた人たちは、知ってはいたけれども現実の暮しのなかで、単に忘れてしまっていたに過ぎない。だから、必要に迫られたときには、かつての方策を、近代農法の世の中でも、思い出すこと:もちだすこと:ができるのである。

これを非合理だとか残酷な仕打ちだ、などと思うのは、多分、近・現代は突如として近・現代というかたちを成して目の前に現れた、とでも思い込んでいる人たちだ。

今でも、近在の種子を蒔いたばかりの畑で、こういう風景を、普通に見かける。本当に効き目があるようだ。

それぞ入れの地域・土地で、人びとは、その時の「今」を、」その時の「昔」を意識下にしまいながら生き、そしてその「今」を、その時の生活を基におき、《変えてきた》のである。それが「生活・暮し」というものなのだ。「その時の今」に生きている:暮している人びとにとっては、「その時の昔」は《空気のようなもの》でしかないだろう。だからそれらは、日常眼中にないし、よほどのことでもない限り頭に浮んでこないだろう。それが「当り前」ということの意味だ。

そしてまた、おそらく、近代以前にあっては、その土地に新しく移り住んだ人びとが先ずやったことは、その土地の「空気のようなもの」を知ろうとすることではなかったか。

なぜなら、人びとは、日ごろの生活・暮しから、そうすることが、それこそが、今その土地で生きる・暮すことだということを知っていたはずだからである。

そして多分、その地で何ごとかを為すにあたっては、必ず、「これでいいのだろうか」という「思い」「ためらい」を抱いただろう。それは、単なる《新入り》の遠慮のそれではなく、「正当なためらい」であった。

今私たちは、ともすると、その僅かな期間現代に暮した経験だけを基に(しかも多くの場合、都会で経験することが唯一絶対だと思い込み)「一つの映像としての風景」に「一つの見えかた」だけをあてがい、一律に処理して済ませてしまっている。

そして更には、今現在の私たちのとる「見かた」、そしてその「見かた」を形成した私たち自らの「経験」に、私たちの「意識下にある昔」「空気のような存在の昔」が大きな比重を占めているという「事実」に気付かず、何ごとも自分が編み出したかのような錯覚に陥っているのではなかろうか。

とりわけ、近代合理主義的な思考法に徹すれば、率先して「空気のようなもの」は切り捨てようとするだろう。というより、端(はな)からそんなものの存在は認めないだろう。

日ごろ吸っている「空気」の存在を知らず認めず、《現代は現代という形を成して突然現れた》と思い込んでいる《幸せな》人たち。今や、《建築や地域の計画の専門家》と称する人たちの多くは、この《幸せな》人たちになってしまっている。そして、彼らの為していることの多くは、私たちにとっては「環境破壊」以上に怖ろしいことなのではなかろうか。

逆に言えば、この「空気のようなもの」を、「専門家」こそ、専門家である以上、積極的に、意識的に見よう、捉えよう、とすべきなのではないだろうか。

何ごとかを為すにあたって、私たちは、一瞬でも「ためらうこと」が必要なのではあるまいか。